设计成员:个人参赛

作品编号:ILIA-S-20153136

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 园区景观设计

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:隐藏的秘密花园——河南省实验小学自然教育基地景观设计

成员姓名:个人参赛

项目类别:方案设计-园区景观设计

图片属性:01平面图

图片描述:“自然教育”是以自然环境为背景,解决如何按照天性培养孩子,释放孩子潜在能量,解决儿童培养过程中的所有个性化问题,培养生活的强者。该课题是在城镇化进程导致城市人口密度增加,校园空间越来越拥挤的现实环境下,在操场中给与一个“留白”的场地,并且开辟地下空间,发现一片属于孩子们的自然乐土,实现视觉、味觉、触觉、嗅觉、听觉的五感体验课程,通过亲近自然,提高环境保护意识,形成场地、自然与人的互动。

设计说明

该课题是在“自然教育”理论趋于成熟,城镇化进程导致城市人口密度增加,校园空间越来越拥挤的现实环境下,在操场中给与一个“留白”的场地,并且开辟地下空间,发现一片属于孩子们的自然乐土,那里有小型的人工生态系统和生物群落,种植着郑州地区的地域植物,孩子们自己培养蔬菜瓜果,共同分享采摘的喜悦,实现视觉、味觉、触觉、嗅觉、听觉的五感体验课程,通过亲近自然,提高环境保护意识,形成场地、自然与人的互动。

操场地面部分只设计了一个绿植遮荫棚,留有足够的“空白”空间,保留了操场原有的功能:奔跑、嬉戏,运动,也为夏季和雨雪天气提供良好的遮蔽。同时在整个场地中加入隐形的模块,利用中原地区的秸秆废料作为材质,让使用者能够根据自己的需求设计出他所向往的自然课堂模式,模式的设计开发了孩子们的无限创造力,培养孩子们的审美能力,动手能力以及专注力。

该项目目的是创造出一个融合功能、舒适、高效和生态的学校,使自然教育能够在自然中进行,对孩子由于长期情绪压抑造成的心理健康问题进行修复,从而达到最佳的教育目的。

图片属性:04流线分析

图片描述:流线主要分为非机动车流线和步行流线。早上,骑自行车上学的同学可以从学校东门(后门)推车进入地下停车场,再从位于西侧的入口进入校园教学区。场地中设置三个入口可以进出地下区域,当遇到紧急情况时,学生能够顺利到达地面。地下的中心区域为自然课堂动区流线。

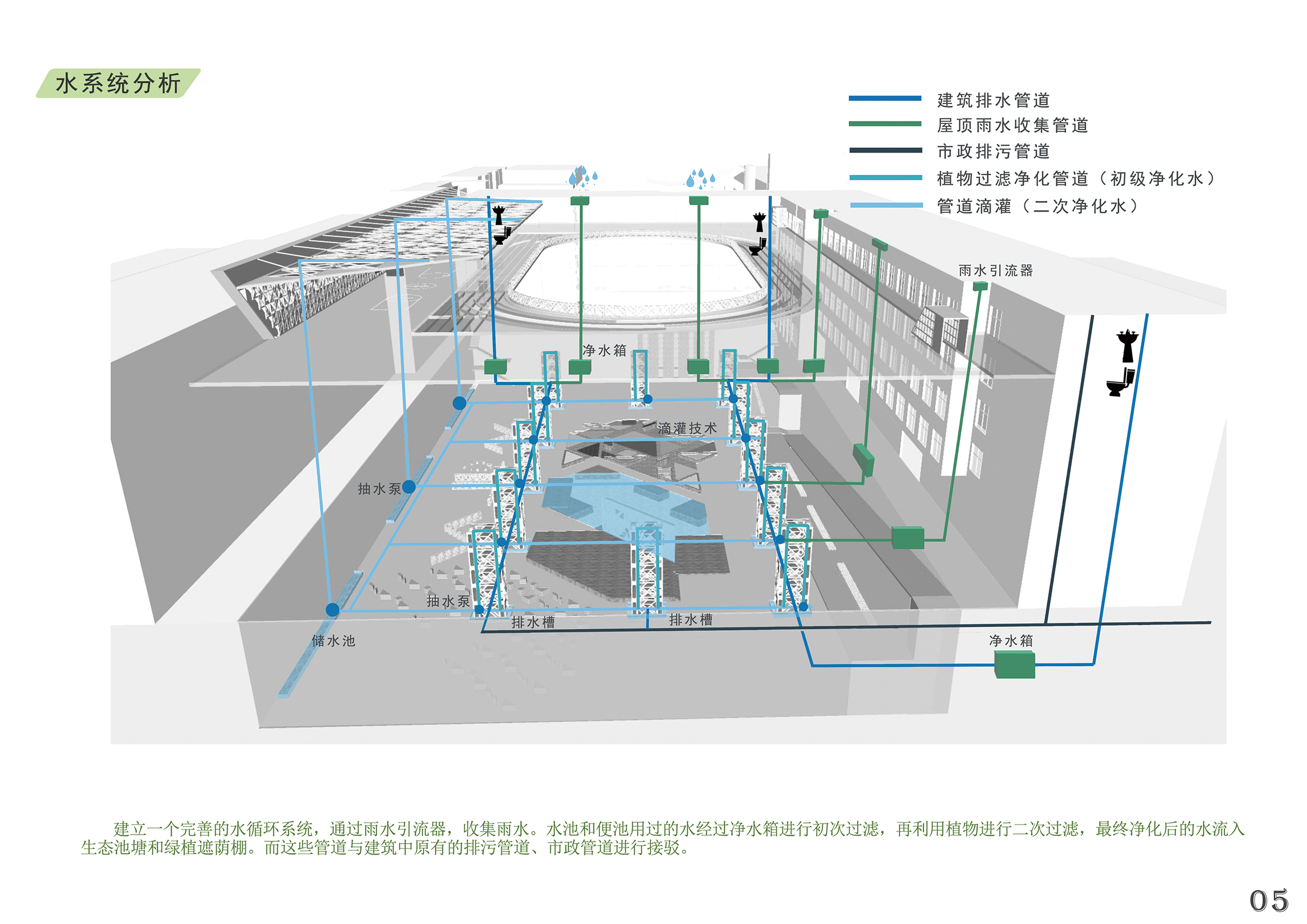

图片属性:05水系统分析

图片描述:建立一个完善的水循环系统,通过雨水引流器,收集雨水。水池和便池用过的水经过净水箱进行初次过滤,再利用植物进行二次过滤,最终净化后的水流入生态池塘和绿植遮荫棚。而这些管道与建筑中原有的排污管道、市政管道进行接驳。

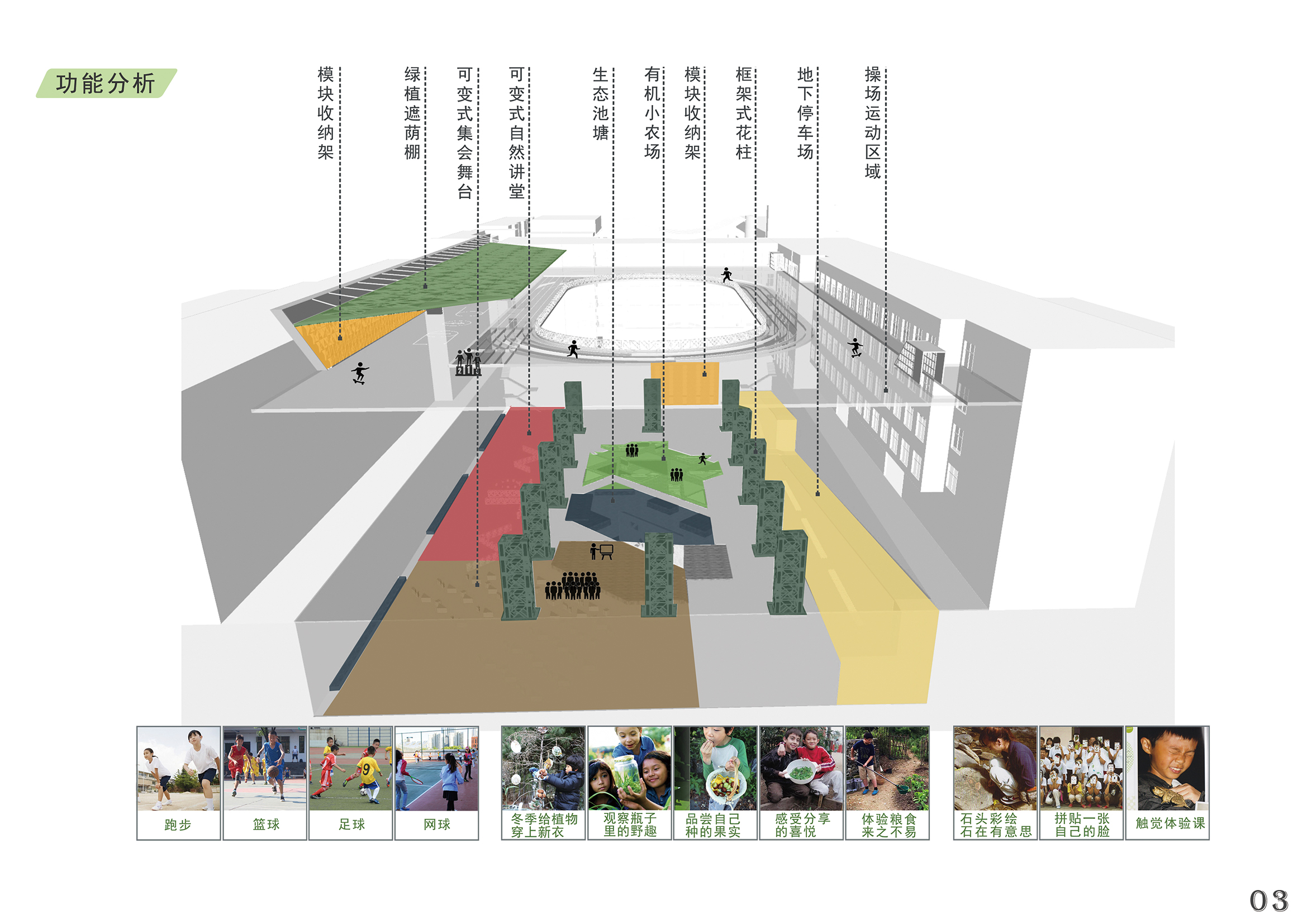

图片属性:03功能分析

图片描述:

图片属性:02发现问题、问卷分析

图片描述:在城市化背景下,老城区学校原有占地面积无法扩张,小学生人均占地面积非常有限,因而该设计从开辟校园地下空间入手,根据问卷调查和实际调研的相关结果,在操场地面部分设计绿植遮荫棚,并且将场地大面积“留白”,保留场地原有的操场功能、满足奔跑、嬉戏、运动,同时增加自然植物,构建生态系统和生态群落。增加小池塘、私密的猫耳洞空间等。

图片属性:01平面图

图片描述:“自然教育”是以自然环境为背景,解决如何按照天性培养孩子,释放孩子潜在能量,解决儿童培养过程中的所有个性化问题,培养生活的强者。该课题是在城镇化进程导致城市人口密度增加,校园空间越来越拥挤的现实环境下,在操场中给与一个“留白”的场地,并且开辟地下空间,发现一片属于孩子们的自然乐土,实现视觉、味觉、触觉、嗅觉、听觉的五感体验课程,通过亲近自然,提高环境保护意识,形成场地、自然与人的互动。

图片属性:06框架式花柱分析

图片描述:框架式花柱采用钢结构,对地面进行支撑,内部设计有PE管道,利用二次水对植物进行滴灌。在植物的选择上,采用常绿植物,避免秋冬季节植物枯萎。在花柱上方,设计了白鹭、麻雀、蝙蝠等生物的栖息场所,建构一个相对稳定的小型生物链。

图片属性:07剖立面图、生物群落分析

图片描述:植物的选择,主要推荐适宜本土生长的地域植物和蔬菜瓜果。植物配置考虑色彩搭配和季节变化。农作物则采取随季节变化轮流播种的形式,保证种植园中一年四季常绿,有花有果。同时构建一个相对稳定的生物链作为原有生态系统的补充,使各种生物能够获得自己需要的物质环境。

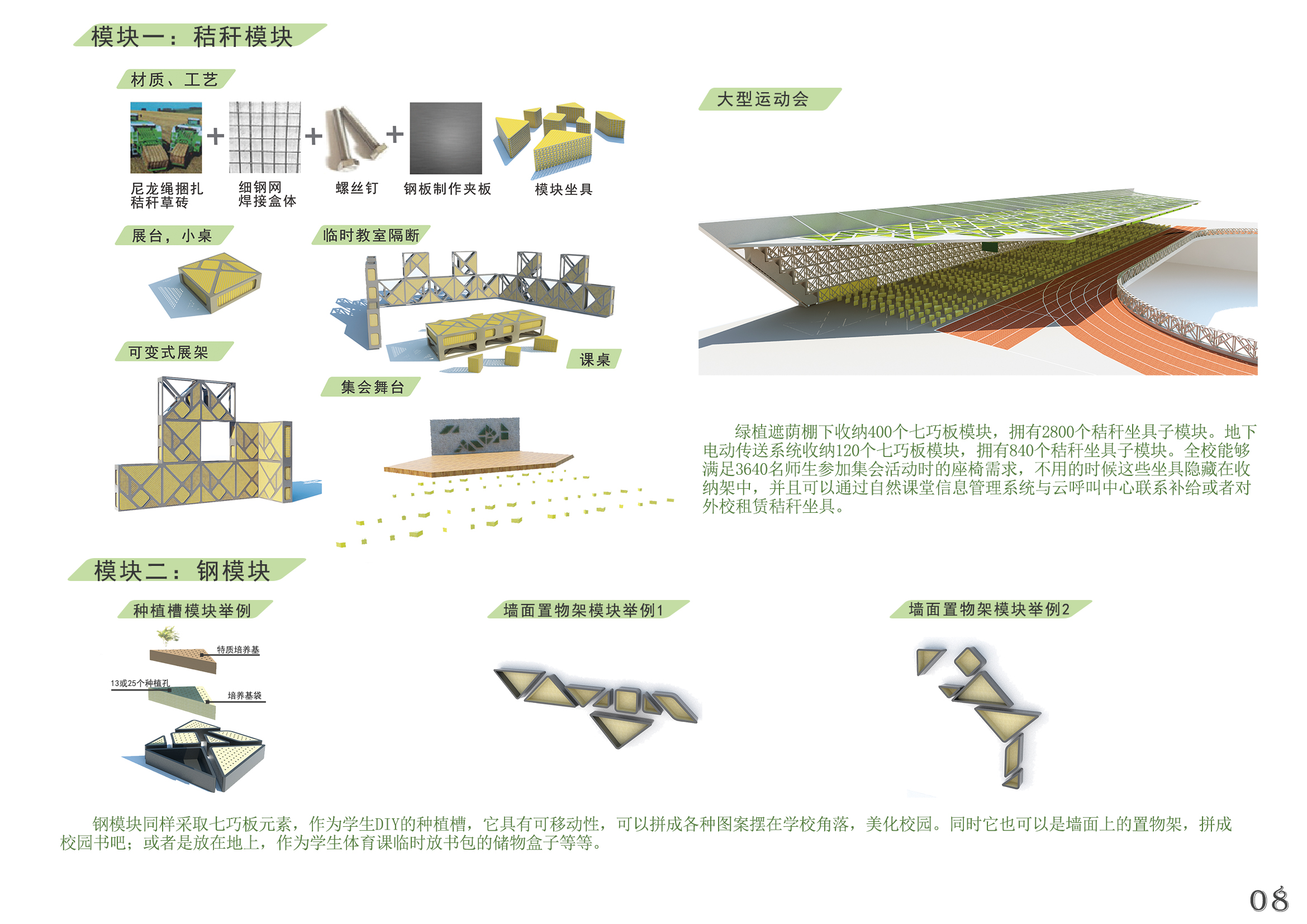

图片属性:08模块组合

图片描述:绿植遮荫棚下收纳400个七巧板模块,拥有2800个秸秆坐具子模块。地下电动传送系统收纳120个七巧板模块,拥有840个秸秆坐具子模块。全校能够满足3640名师生参加集会活动时的座椅需求,不用的时候这些坐具隐藏在收纳架中,并且可以通过自然课堂信息管理系统与云呼叫中心联系补给或者对外校租赁秸秆坐具。

图片属性:09模块收纳

图片描述:绿植遮荫棚下的收纳,在棚子两端配有两个有轨梯子,供学生搬运模块。地下的收纳架由于较高,考虑到安全因素,采用电动传送系统。

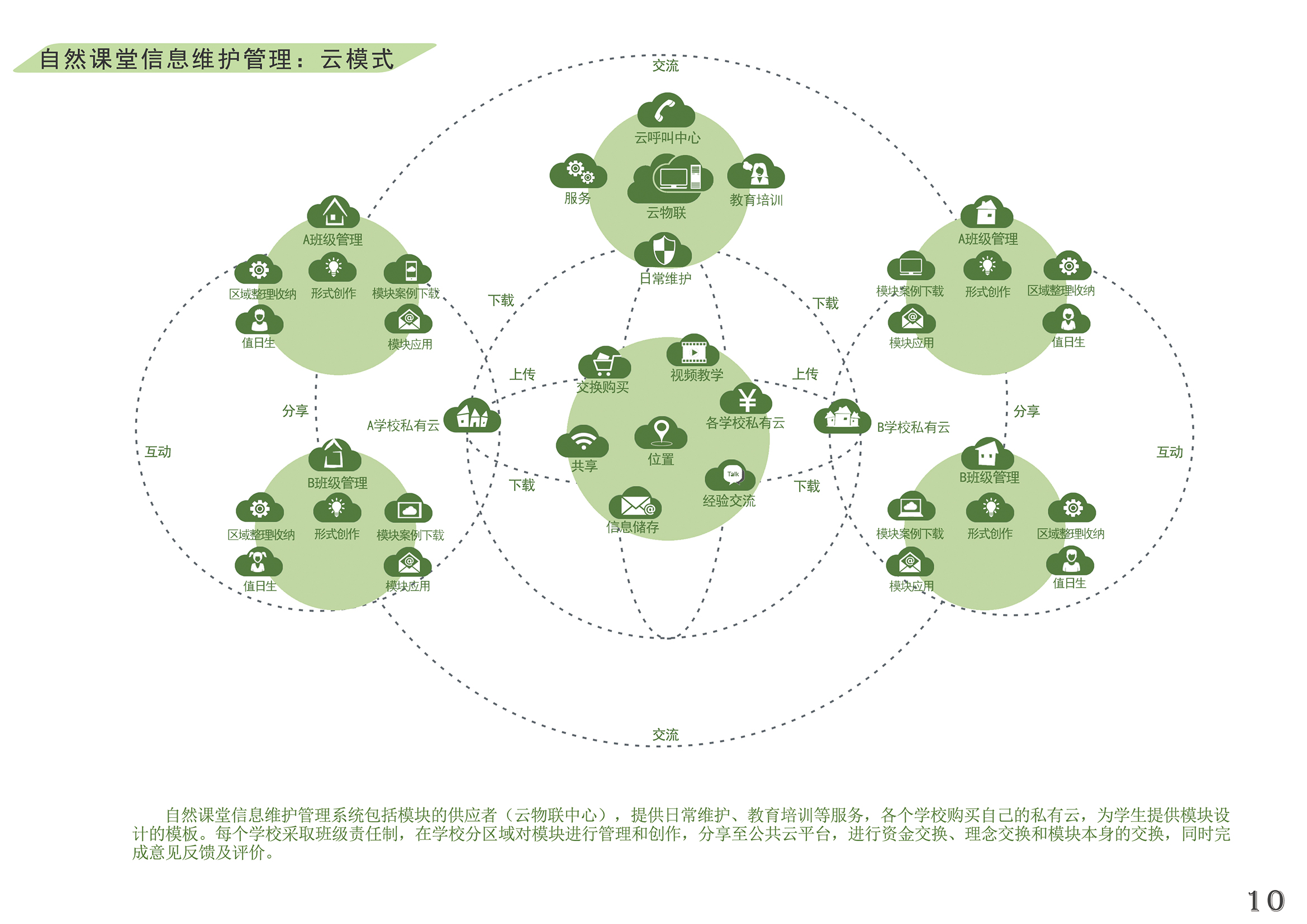

图片属性:10自然课堂信息管理模式

图片描述:自然课堂信息维护管理系统包括模块的供应者(云物联中心),提供日常维护、教育培训等服务,各个学校购买自己的私有云,为学生提供模块设计的模板。每个学校采取班级责任制,在学校分区域对模块进行管理和创作,分享至公共云平台,进行资金交换、理念交换和模块本身的交换,同时完成意见反馈及评价。

图片属性:11自然课堂举例

图片描述:

图片属性:12地面效果图

图片描述:

图片属性:13地下效果图

图片描述:

图片属性:02发现问题、问卷分析

图片描述:在城市化背景下,老城区学校原有占地面积无法扩张,小学生人均占地面积非常有限,因而该设计从开辟校园地下空间入手,根据问卷调查和实际调研的相关结果,在操场地面部分设计绿植遮荫棚,并且将场地大面积“留白”,保留场地原有的操场功能、满足奔跑、嬉戏、运动,同时增加自然植物,构建生态系统和生态群落。增加小池塘、私密的猫耳洞空间等。

图片属性:03功能分析

图片描述:

图片属性:04流线分析

图片描述:流线主要分为非机动车流线和步行流线。早上,骑自行车上学的同学可以从学校东门(后门)推车进入地下停车场,再从位于西侧的入口进入校园教学区。场地中设置三个入口可以进出地下区域,当遇到紧急情况时,学生能够顺利到达地面。地下的中心区域为自然课堂动区流线。

图片属性:05水系统分析

图片描述:建立一个完善的水循环系统,通过雨水引流器,收集雨水。水池和便池用过的水经过净水箱进行初次过滤,再利用植物进行二次过滤,最终净化后的水流入生态池塘和绿植遮荫棚。而这些管道与建筑中原有的排污管道、市政管道进行接驳。

图片属性:06框架式花柱分析

图片描述:框架式花柱采用钢结构,对地面进行支撑,内部设计有PE管道,利用二次水对植物进行滴灌。在植物的选择上,采用常绿植物,避免秋冬季节植物枯萎。在花柱上方,设计了白鹭、麻雀、蝙蝠等生物的栖息场所,建构一个相对稳定的小型生物链。

图片属性:07剖立面图、生物群落分析

图片描述:植物的选择,主要推荐适宜本土生长的地域植物和蔬菜瓜果。植物配置考虑色彩搭配和季节变化。农作物则采取随季节变化轮流播种的形式,保证种植园中一年四季常绿,有花有果。同时构建一个相对稳定的生物链作为原有生态系统的补充,使各种生物能够获得自己需要的物质环境。

图片属性:08模块组合

图片描述:绿植遮荫棚下收纳400个七巧板模块,拥有2800个秸秆坐具子模块。地下电动传送系统收纳120个七巧板模块,拥有840个秸秆坐具子模块。全校能够满足3640名师生参加集会活动时的座椅需求,不用的时候这些坐具隐藏在收纳架中,并且可以通过自然课堂信息管理系统与云呼叫中心联系补给或者对外校租赁秸秆坐具。

图片属性:09模块收纳

图片描述:绿植遮荫棚下的收纳,在棚子两端配有两个有轨梯子,供学生搬运模块。地下的收纳架由于较高,考虑到安全因素,采用电动传送系统。

图片属性:10自然课堂信息管理模式

图片描述:自然课堂信息维护管理系统包括模块的供应者(云物联中心),提供日常维护、教育培训等服务,各个学校购买自己的私有云,为学生提供模块设计的模板。每个学校采取班级责任制,在学校分区域对模块进行管理和创作,分享至公共云平台,进行资金交换、理念交换和模块本身的交换,同时完成意见反馈及评价。

图片属性:11自然课堂举例

图片描述:

图片属性:12地面效果图

图片描述:

图片属性:13地下效果图

图片描述:

设计感悟

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0