设计成员:吴阳 马冬 梁万春 董柳岑

作品编号:ILIA-S-20152956

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 园区景观设计

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:重归荒野——富华乡村生态庄园规划设计

成员姓名:吴阳 马冬 梁万春 董柳岑

项目类别:方案设计-园区景观设计

图片属性:封面。图片描述:封面背景为本方案效果图之一。

设计说明

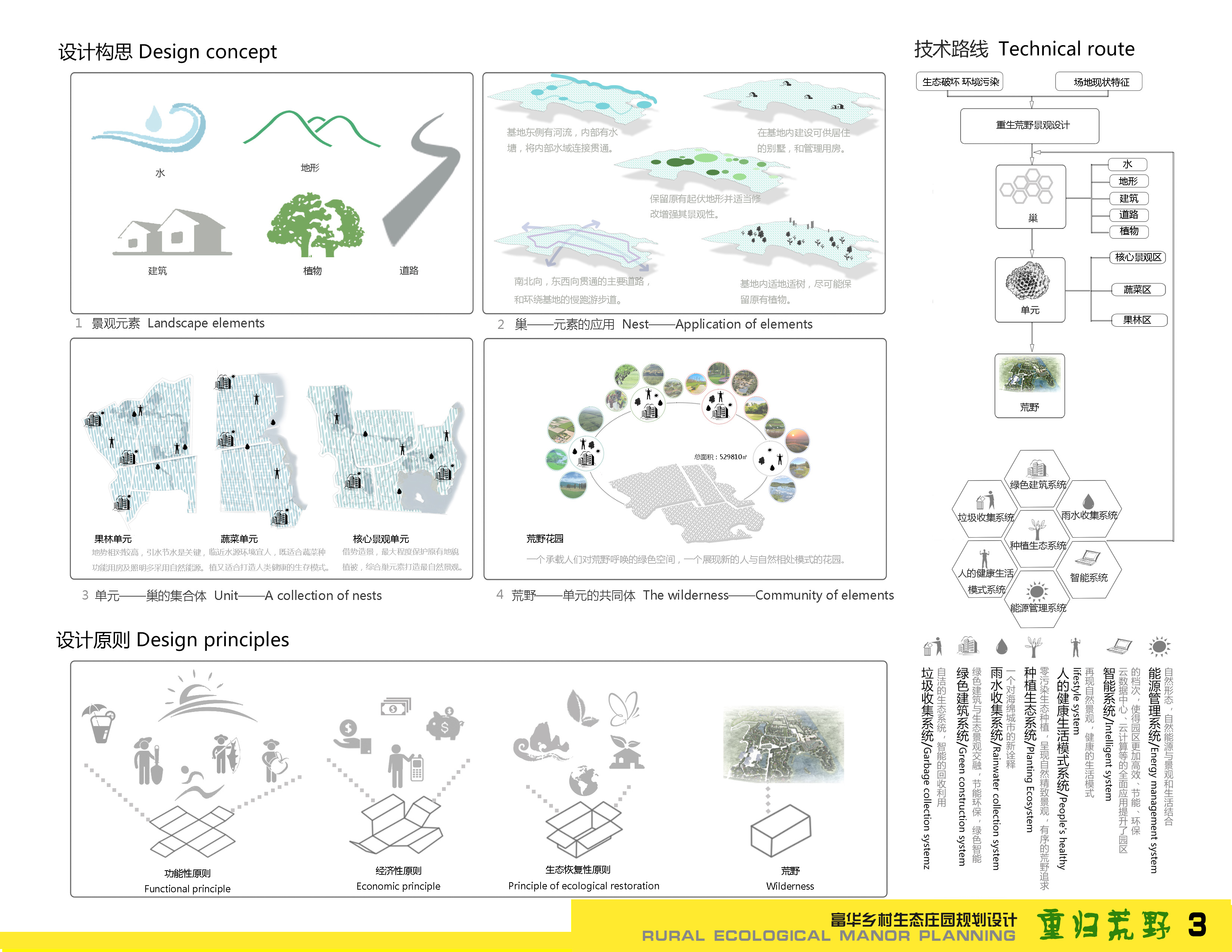

设计目标:规划设计“生态生产+健康生活+教育体验”乡村生态农庄。设计原则:遵循恢复生态性原则、功能性原则和经济性原则。理念:基于现代科技和生态的指导理念,重归荒野。主题是:“重归荒野”,人与自然平等演替,重归本土景观文化。技术路径:以“巢·单元·荒野”的规划设计结构原型,运用垃圾收集系统、绿色建筑系统、雨水收集系统、生态种植系统、人的健康生活模式系统、智能系统、能源管理七大系统,对现有自然生态网络进行补缀与优化,修复自然生态因子,整合生态要素,让“巢”(设计元素)形成“单元”(各个功能区),从而构成“荒野”(庄园)。

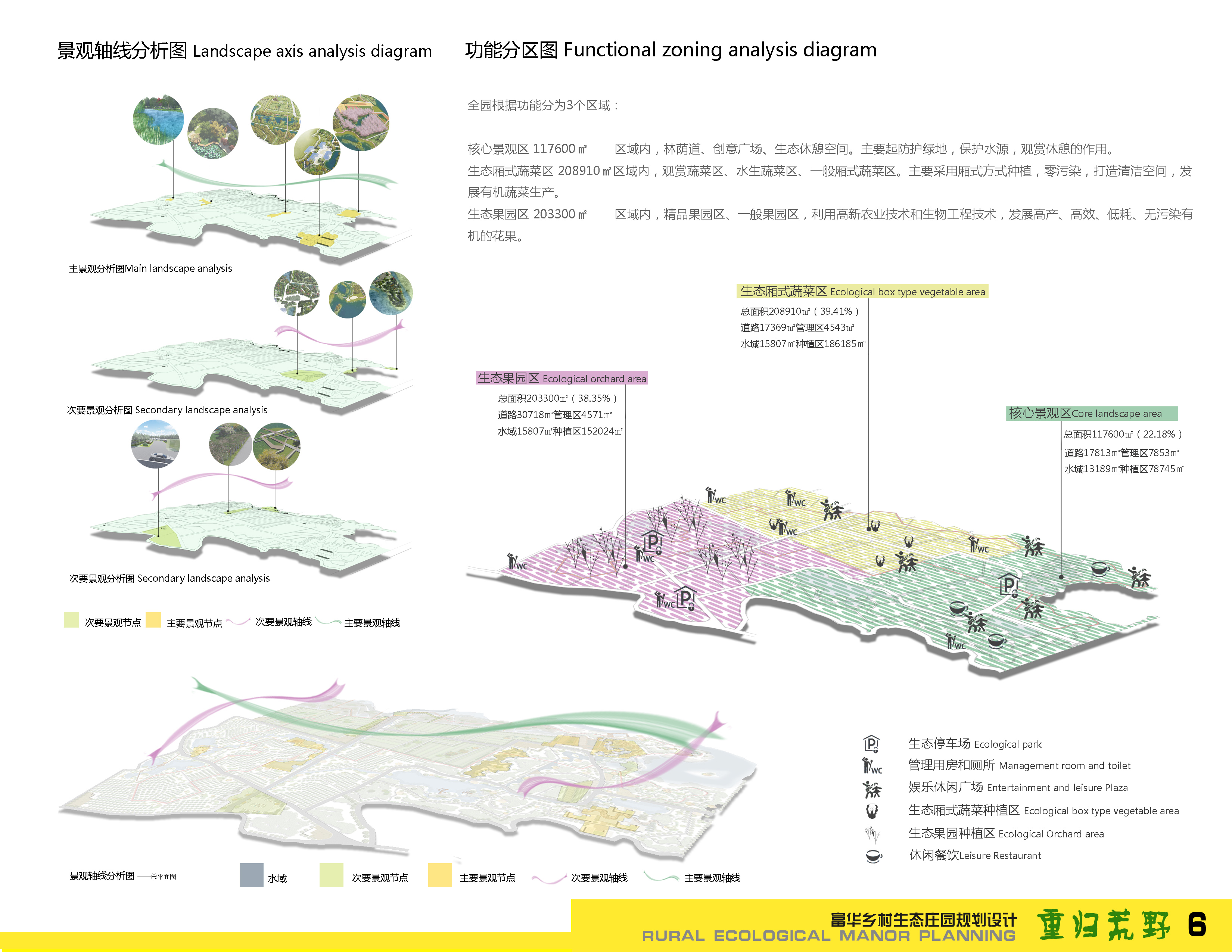

布局:规划设计结构是“两圈,三片,多点”,“两圈”为水圈和慢跑道圈,“三片”即三大功能分区,“多点”即多个景观节点。

1.两圈:“水域圈”主要运用雨水收集系统,辅以现代科技材料、生态种植系统、智能系统和绿色建筑系统,通过物理和生物方式净化水系,形成清洁水域环境;“慢跑道圈”为人们提供健康生活模式,具运动和生产双重功能;

2.三片:生态果园区、生态厢式蔬菜区、核心景观区为三片。果园生态区采用清洁肥料,可自然降解,零污染生产;蔬菜种植采取合成可自动降解厢式种植模式,减少对土壤和水的污染,并植入智能体系,进行智能信息监控和管理;核心区体现徽派乡野园林特点,展示合肥乡村生态庄园居住区域特征。

3.多点:由景观节点构成南北方向的主要景观轴线和东西方向的两个次要轴线。由精品果园、观赏蔬菜、雨水湿地、杨树林、次入口坡地景观构成南北主要景观轴线;由主入口、观赏蔬菜、水生蔬菜、亲水平台构成次要景观轴;别墅区、观景平台、草甸、樱花流觞、芦花飞雪构成次要景观轴。

图片属性:区位及上位规划。图片描述:对规划区域、区位、上位规划及用地性质进行分析。

图片属性:场地内部分析。图片描述:利用GIS及数据统计等对场地进行高程分析、坡度地形分析、水系分析以及土壤植被分析。

图片属性:设计构思及原则。图片描述:介绍设计构思、设计原则及技术路线;右下角为技术途径——七大系统的描述,后图中均以图标替代。

图片属性:总平面图。图片描述:介绍总体布局设计。

图片属性:鸟瞰图。图片描述:从双岗路角度,俯瞰整个场地设计的效果。

图片属性:功能分区及景观轴线分析。图片描述:景观轴线分析图介绍了每条轴线及该轴线上的节点;功能分区图介绍各分区功能、数据、技术以及设施。

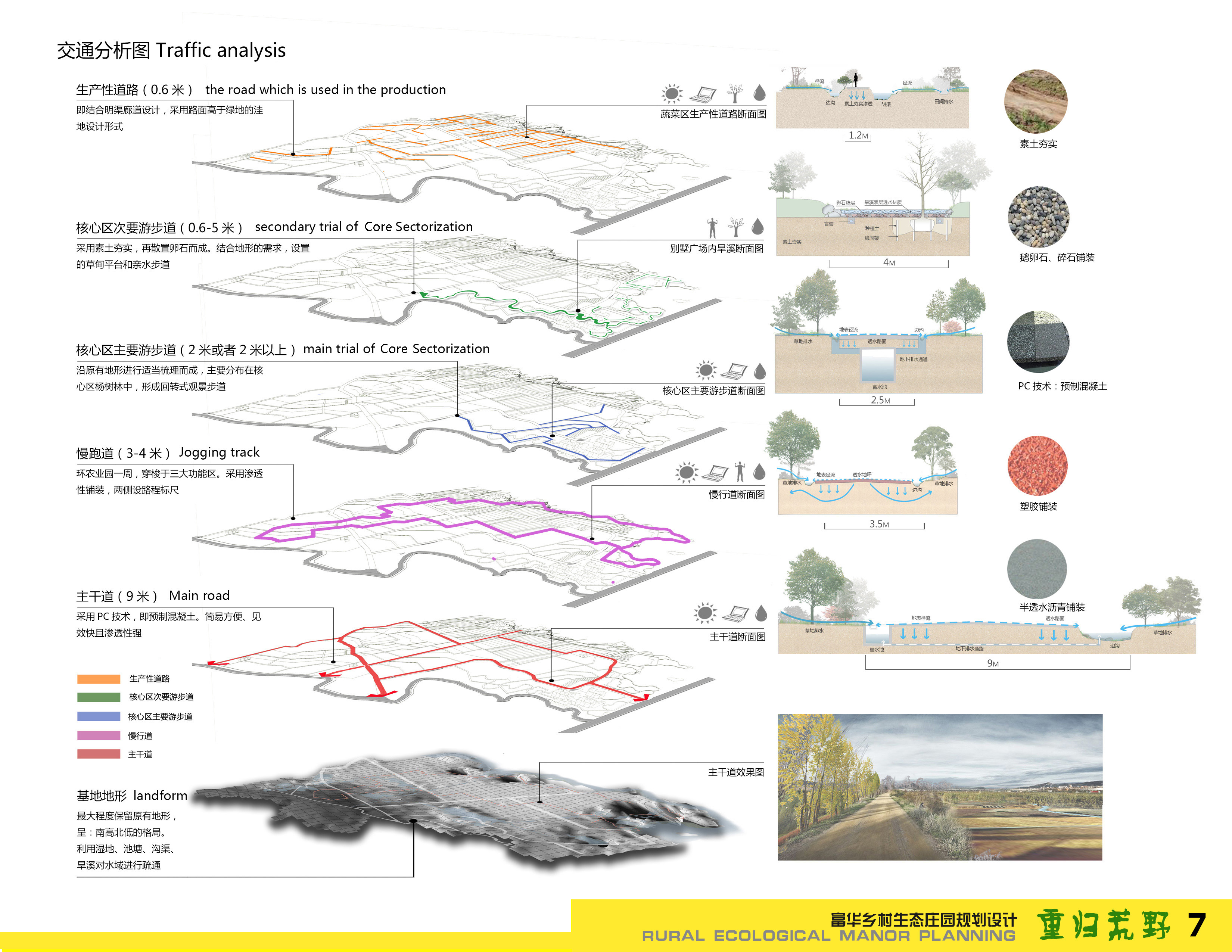

图片属性:交通分析图。图片描述:交通分析图介绍每个等级道路的功能、技术途径、断面及铺装材质。

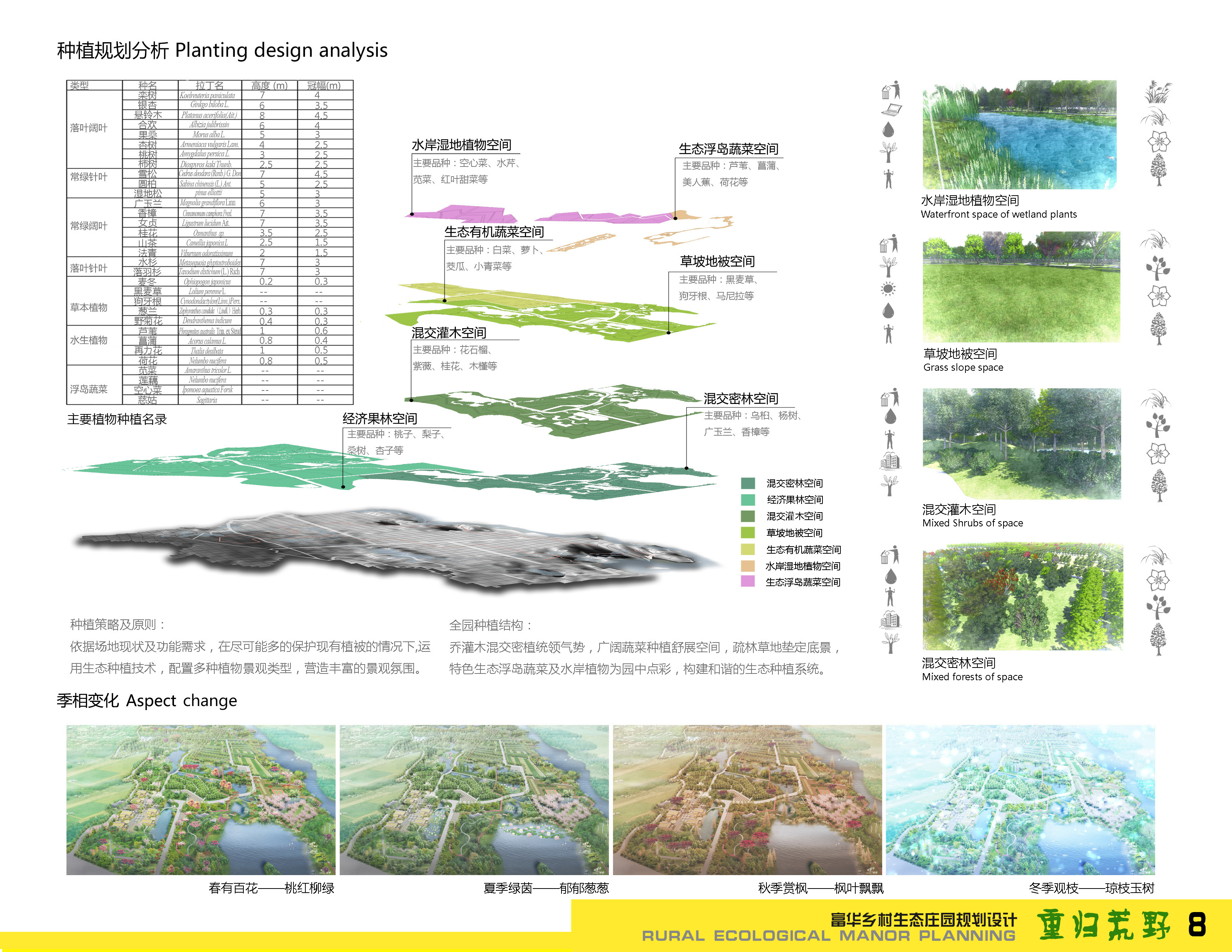

图片属性:种植规划设计。图片描述:种植规划分析介绍植被种类以及季相变化。

图片属性:水域规划设计。图片描述:展示在原有水系基础上进行疏通形成水域体系,体现雨水收集、农业灌溉等基础功能。

图片属性:服务设施布局图。图片描述:规划服务设施、界定组团服务范围以及对三个主要服务区的详细布局设计。

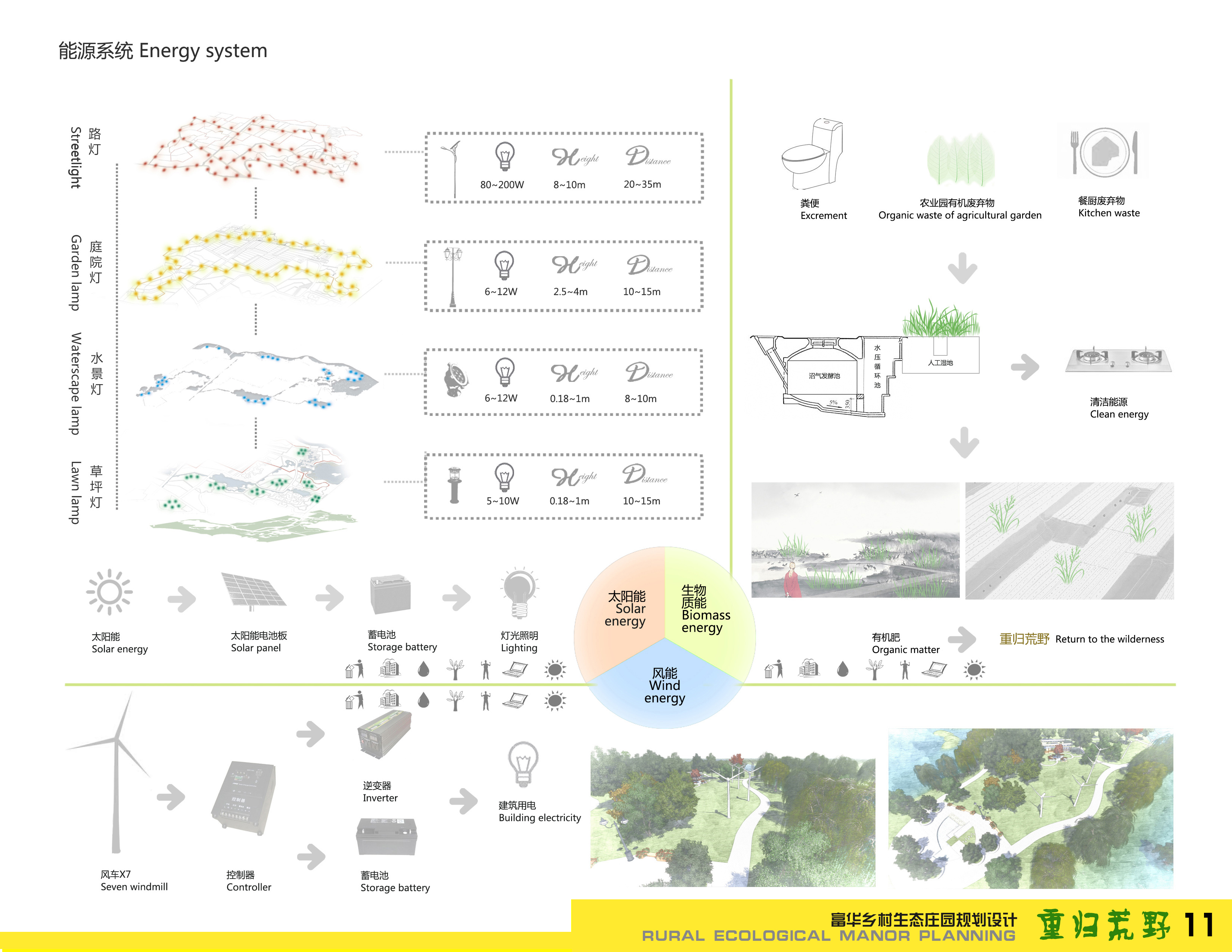

图片属性:能源系统。图片描述:规划太阳能、生物质能以及风能在场地中的运用。

图片属性:专项建筑设计。图片描述:对茶室和别墅进行造型布局、太阳能采集利用和雨水收集利用。

图片属性:分区节点详图——生态果园区。图片描述:设计生态果园区的生态种植模式、雨水汇集模式以及介绍了该分区内节点的平面、立面、剖面和效果图。

图片属性:分区节点详图——生态箱式蔬菜区。图片描述:设计了生态箱式蔬菜区的种植模式、节点平面、剖面以及效果图。

图片属性:分区节点详图——核心景观区。图片描述:设计了“鱼刺的思考”、“旱溪雕塑广场”两个核心景观区节点的平面、剖面和小品设计构思图,并详细介绍各类参数。

图片属性:分区节点详图——核心景观区。图片描述:设计了“樱花流觞”、茶室、“芦花飞雪”三个核心景观区节点的平面、剖面、排水示意图和效果图,并详细介绍各类参数。

设计感悟

2014年的深秋,我们来到项目规划区。拖着疲惫的身体走下车,恍然间身处在一片让人惊叹的荒野中,然而这份惊喜貌似并不为众人所接纳,城市化将双手伸向这片土地,多处乡野受到侵犯,丢失原貌。设计初,中国生态文学研究者程虹教授的《寻归荒野》给予我们启发,她提出土地伦理,倡导放弃以人类为中心的理念,强调人与自然的平等地位,呼唤人们关爱土地,并从荒野中寻找精神价值。可是人们都轻巧地以为“人”可以轻易进入自然,从人类本身的利益制定规则。可事实需要从自然生态结构来思考,重新认识自然规律,小心翼翼地进入自然,和自然的脉搏一起跳动,而不是简单粗暴的介入。

对于以农业为基础的中国来说,乡村被迫吞咽和承担这个国家太多遗留难题,成为资本和文化介入的场所,以一种半成品的形式尴尬地生存着。无论是出于对于荒野的热爱还是一名从业者的职责亦或社会责任,我们决定一起探讨这些亟待改善和整合的乡野归宿。于是,我们以“巢·单元·荒野”的空间构成原型,运用雨水收集、生态种植、能源收集利用、智能系统、垃圾收集系统、绿色建筑、人的健康生活模式等规划方法和手段,建立人与自然平等的生态体系,让人作为自然界生物顺利进入乡野,和谐共生。让荒野慵懒地展开,去自然演替,重归荒野,以一种最根源意义来实现人与大地的重聚,让植入内心的乡村记忆唤起和激活人们潜在的最原始和单纯的自然情结。

身为一名从业者,我们需要去坚守自己脚下的那片土地,遵循自然规律,我们需要去寻找一种恰如其分的表达方式,努力去实现现代乡村形态与重归荒野愿望之冲撞,最终演变为共生,这一动态的过程才是我们努力奋斗之理想。

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0