主创设计:葛文斯

设计成员:董宏艳

指导老师:李文

作品编号:ILIA-S-202513548

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 碳中和与可持续设计 - 碳汇系统设计

10

10项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:海韵红洲•蓝碳新生——基于蓝碳经济下的深圳湾红树林生态空间修复

院校名称:东北林业大学-园林学院

指导老师:李文

主创姓名:葛文斯

成员姓名:董宏艳

设计时间:2025-09-07

项目地点:广东省深圳市

项目规模:367公顷

项目类别:方案设计-碳中和与可持续设计-碳汇系统设计

场地现状与前期分析

本项目聚焦于广东省深圳市深圳湾的红树林生态系统,该区域作为国际重要湿地和粤港澳大湾区核心生态屏障,近年来面临严峻的生态挑战。随着深圳市城市化进程加速,深圳湾红树林湿地出现面积缩减、生境退化、生物多样性下降等突出问题,导致其固碳能力显著减弱,蓝碳价值急剧下滑。

当前,深圳湾红树林生态系统的退化不仅威胁区域生态安全,也制约了城市可持续发展目标的实现。在此背景下,亟需通过科学系统的生态修复与适应性管理,恢复红树林生态系统的结构与功能,提升其蓝碳潜力与生态服务价值。

设计说明

设计旨在以“复碳”为核心,通过对深圳红树林湿地进行生态修复,改善红树林湿地生态现状,增强湿地固碳能力,进一步激活蓝碳经济链。

设计策略:

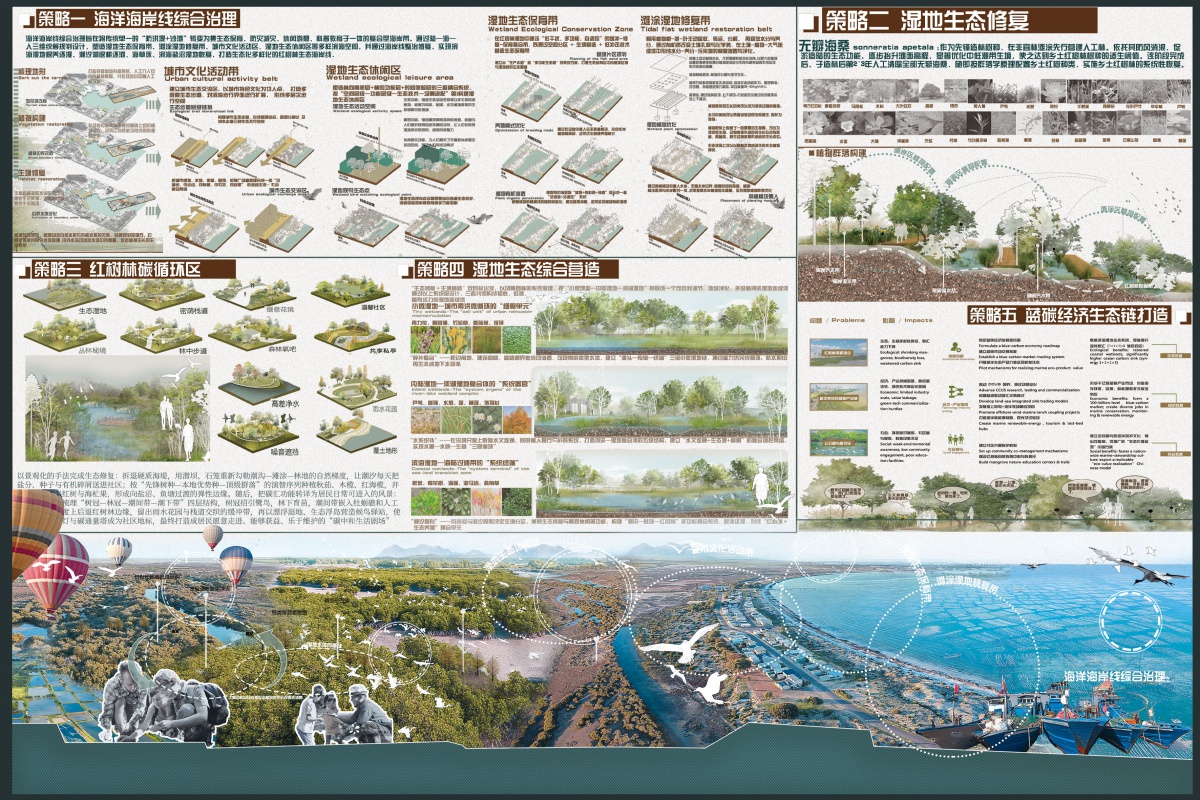

①碳元素培育--恢复红树林生境

对深圳湾海洋海岸线实施综合治理,溯源历史适宜生境,补植真红树、半红树与伴生盐沼,连通潮汐廊道,恢复群落完整性与高碳汇基底,通过滨海植被群落重建与湿地生态修复,全面恢复红树林生境,打造韧性生态海岸。

②碳循环系统--打造碳循环系统

打造滨海湿地一内陆湿地一小微湿地三重湿地生态循环系统,构建“海一湾一陆”多级湿地网络,修复潮沟、小微湿地与河口过波带,以潮汐动力+梯级滞洪串联蓝碳

库,形成自循环的生境一碳汇耦合系统,进而打造出深圳红树林碳循环示范区。

③蓝碳经济链--推动蓝碳经济实现

植入科研监测、环境教育、碳汇交易与生态旅游等轻产业节点,建立蓝碳经济全产业链,将增汇收益回馈持续管护,推行全民参与+社区共管模式,提升市民参与度,推动全民碳汇交易市场的形成。

设计以“红树林生态修复+蓝碳经济链打造”为主要切入点,通过空间修复、系统循环、价值转化三步,重塑深圳湾红树林“海上的碳库与城市的绿肺”。最终打造一座深圳湾蓝碳客厅,让城市在潮声与绿意中重新呼吸。

场地问题总结与策略生成

针对广东省深圳市深圳湾红树林的现状,对其项目区位、自然环境以及社会环境进行分析,并探讨红树林湿地变化对其固碳能力的影响,进而归纳总结出场地所面临的问题。

即深圳湾红树林面临着海平面上升、外来物种入侵等自然因素和城市建设侵占、环境污染、人为破坏等人为因素的威胁,并产生了生物多样性降低、湿地面积减少、鸟类栖息地减少、湿地资源遭到破坏等众多生态环境问题。

整体空间规划

设计以“红树林生态修复+蓝碳经济链打造”为核心,通过对深圳湾红树林湿地进行生态修复,改善红树林湿地生态现状,增强湿地固碳能力,激活蓝碳经济链。

生态修复:针对退化的红树林湿地采取人为干预措施,恢复其群落结构,生态功能及生态系统多样性。

蓝碳经济:增强红树林湿地等生态系统的固碳能力,增加湿地的碳储存量,打造蓝碳生态系统碳汇交易经济链。

详细设计策略

设计以“加强碳元素培育”、“打造碳循环体系”、“打造蓝碳经济链”三个方向为主要切入点,以“海洋海岸线综合治理”、“湿地生态修复”、“红树林碳循环区”、“湿地生态综合治理”、“蓝碳经济生态链打造”为具体实施策略,通过湿地植物修复、滨海湿地构建、生态景观营造等红树林生态系统保护与修复方案,推动红树林湿地生态修复与生物多样性增加,提升红树林湿地系统的固碳能力,形成蓝碳经济链条。

设计感悟

设计亮点

①溯源历史生境,补植真、半红树与盐沼,连通潮汐廊道,重高汇基底;

②潮沟、小微湿地与梯级滞洪联动,打造自循环碳汇耦合网络,首创城市蓝碳示范区;

③植入科研、教育、碳交易与生态旅游轻产业节点,形成碳汇闭环,全民共管共享。

设计通过“碳元素培育—碳循环系统—蓝碳经济链”三步,修复深圳湾红树林。综合治理海岸线,重建高碳汇基底;构建“滨海—内陆—小微”三重湿地循环网络,打造自循环生境—碳汇耦合系统;建立全民参与共管机制,激活蓝碳经济链。最终落成“深圳湾蓝碳客厅”,重塑海上碳库与城市绿肺。

专家评语

该方案以 “红树林生态修复 + 蓝碳经济链” 为核心,构建三级湿地碳循环系统,技术创新与生态价值转化突出,为滨海生态修复与蓝碳经济实践树立科学且具社会价值的标杆。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0