主创设计:薛心怡

设计成员:李芸娇

指导老师:肖洪未

作品编号:ILIA-S-202513530

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 工业遗产再生

6

6项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

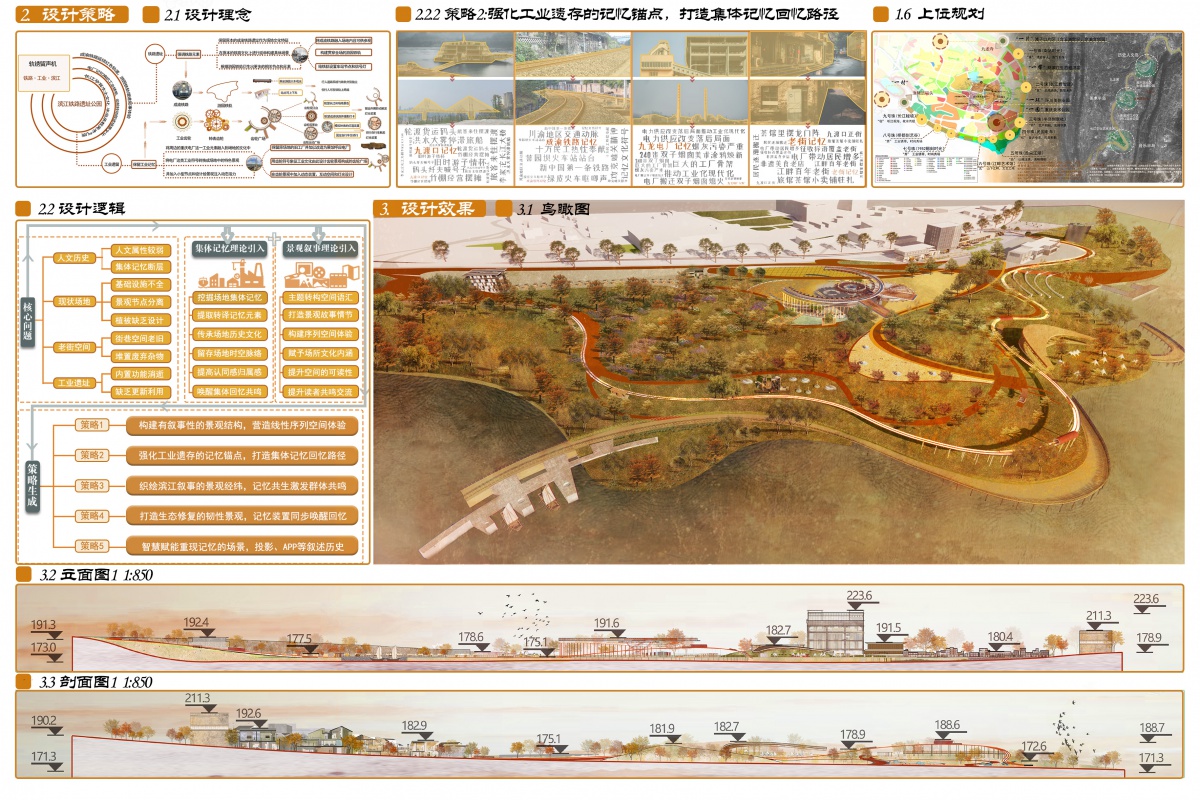

项目名称:轨锈留声机——重庆市九渡口成渝铁路遗址公园更新设计

院校名称:西南大学-园艺园林学院

指导老师:肖洪未

主创姓名:薛心怡

成员姓名:李芸娇

设计时间:2025-06-15

项目地点:重庆市九龙坡区九渡口滨江地段

项目规模:19.7公顷

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-工业遗产再生

总平面图及前期分析

重庆九渡口具有丰富的工业和铁路文化历史,包括重庆电厂和成渝铁路,同时还有长江滨水环境的特质,但场地整体缺乏空间活力、基础设施不完善、街道老化的问题,通过这些前期分析在解决各种空间破碎化问题的同时决定加入齿轮广场、游园铁轨和滨水栈道等特色构筑物形成更加全面的铁路公园景观。

设计说明

鸟瞰图及设计策略

基于景观叙事和集体记忆的理念对初步的概念进行进一步的推演,将齿轮广场和游园铁轨进行立体细节上的深化突出工业和铁路文化特色,并加入滨江廊道和栈道以及露营地实现滨江活力空间的打造,在实现功能特色一体化的同时满足游客的实际需求。

景观策略分析

项目提炼出三种大的景观策略分别是齿轮广场、游园铁轨和旧厂房改造。齿轮广场以齿轮形态打造了集观景、聚会、休憩、文化体验、运动多功能为一体的动态装置和广场空间,并联合灯光装置形成独特艺术景观。游园铁轨则是加入多种真实还原元素包括站点、隧道、架桥等加大游客的体验感。旧厂房改造则是将临水的废弃厂房改造为书咖和工业铁路展览馆为一体的建筑,实现观景、休憩、文化体验的功能。

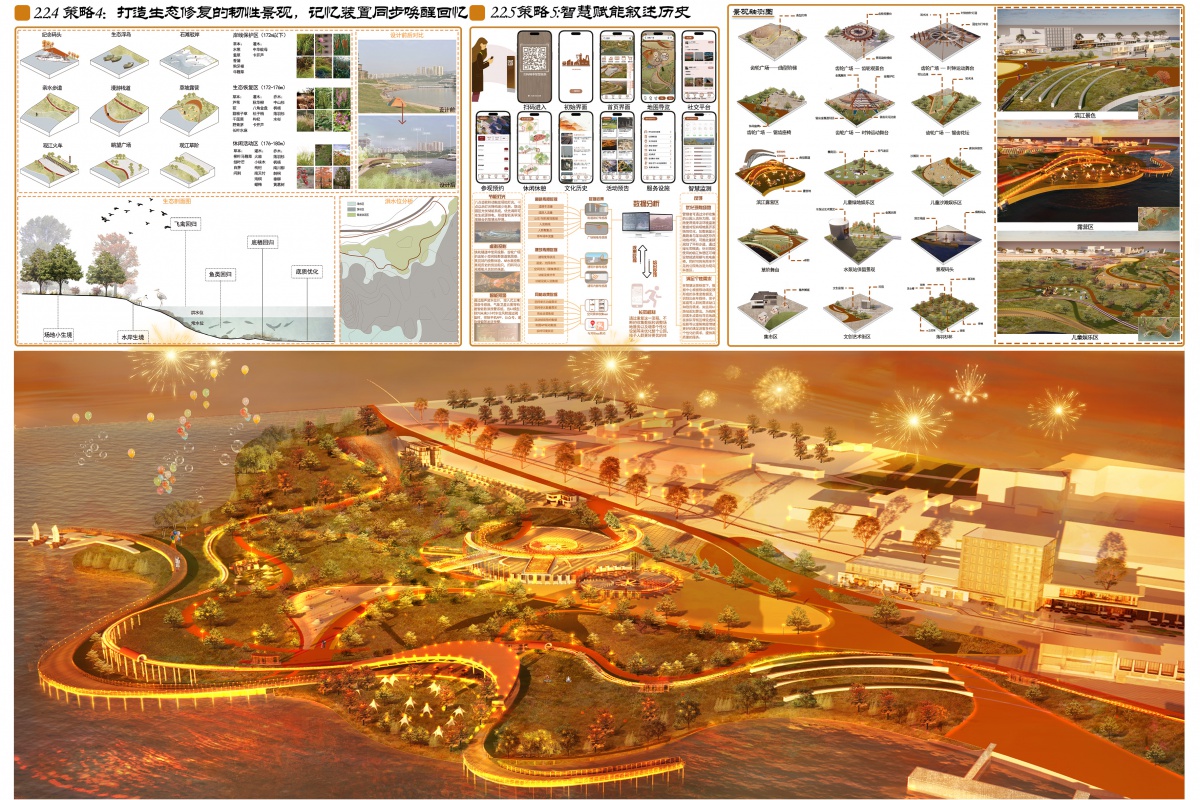

夜景鸟瞰及策略分析

场地的生态策略是采用分区域生态种植管理,并根据实际环境打造生态消落带实现场地的生态修复,并且充分分析场地的动植物情况打造更为细致的生态栖息地。智能管控方面是通过智能技术是实现监测空气、洪水、土壤、植物情况并及时收集数据进行调整,同时联合app推出智能导览、活动预告、历史文化介绍等页面。除此以外对动态灯光装置和虚拟投影投放进行管控,各种智能化管理形成收集数据-分析-反馈的长效机制。

设计感悟

设计亮点

齿轮广场作为标志性节点,创新采用动态装置联动灯光系统:二层观景台设计为可缓慢旋转的钢结构齿轮,通过动态装置与游客互动。当夜幕降临,齿轮缓慢转动时,齿槽内嵌的LED灯带和铁轨灯带以及场地灯光逐一亮起,形成链条带动齿轮转动的视觉效果,象征工业文明不息的生命力。这种机械艺术与人体交互的结合,使冰冷的工业构件转化为充满情感张力的时空媒介。

游园铁轨系统则构建了多维叙事场域:游园铁轨在轨道数据和采用和真实成渝铁路一致的数据,并采用了相同的站点、隧道和架桥铁轨,隧道中配备AR智能虚拟投影,可以观看到历史影像(如1952年通车盛况)。通过投影技术再现火车穿行时空的沉浸感,钢桁架桥段致敬历史架桥修建技术突破,增强模拟体验感。这种虚实相生的叙事手法,创造了国内工业遗址公园中罕见的"移动穿越体验"。

在生态技术和智能技术层面,项目创新采用工业遗存与生态基础设施共生策略:保留的铁轨作为线性排水沟再利用,齿轮广场铺装采用透水钢材与再生骨料混凝土,除了特殊的铺装材料以外,在植物选择上也考虑了与滨水环境契合,智能技术上除了生态监测还包括对各项灯光及动态装置的智能管控并收集数据进行分析以此不断完善公园设施形成循环性长效机制。这些可持续技术细节使工业美学与生态功能完美融合。

项目更开创了"运营前置"的工业遗产活化模式:通过设计阶段即规划"齿轮灯光秀""文创街市"等活动,确保建成后的持续活力。这种全生命周期设计思维,使项目超越单一空间设计,成为推动城市更新的文化引擎。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:823

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:929

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1968

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:913

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:850

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:867

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:822

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0