主创设计:胡定伊

设计成员:钱思文 白伊涵 钟永辉

指导老师:赖盛林

作品编号:ILIA-S-202513526

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 工业遗产再生

27

27项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:桥见新轨——基于边缘理论下太白铁路桥滨水空间设计

院校名称:南京林业大学-艺术设计学院

指导老师:赖盛林

主创姓名:胡定伊

成员姓名:钱思文 白伊涵 钟永辉

设计时间:2025-07-28

项目地点:山西省太原市

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-工业遗产再生

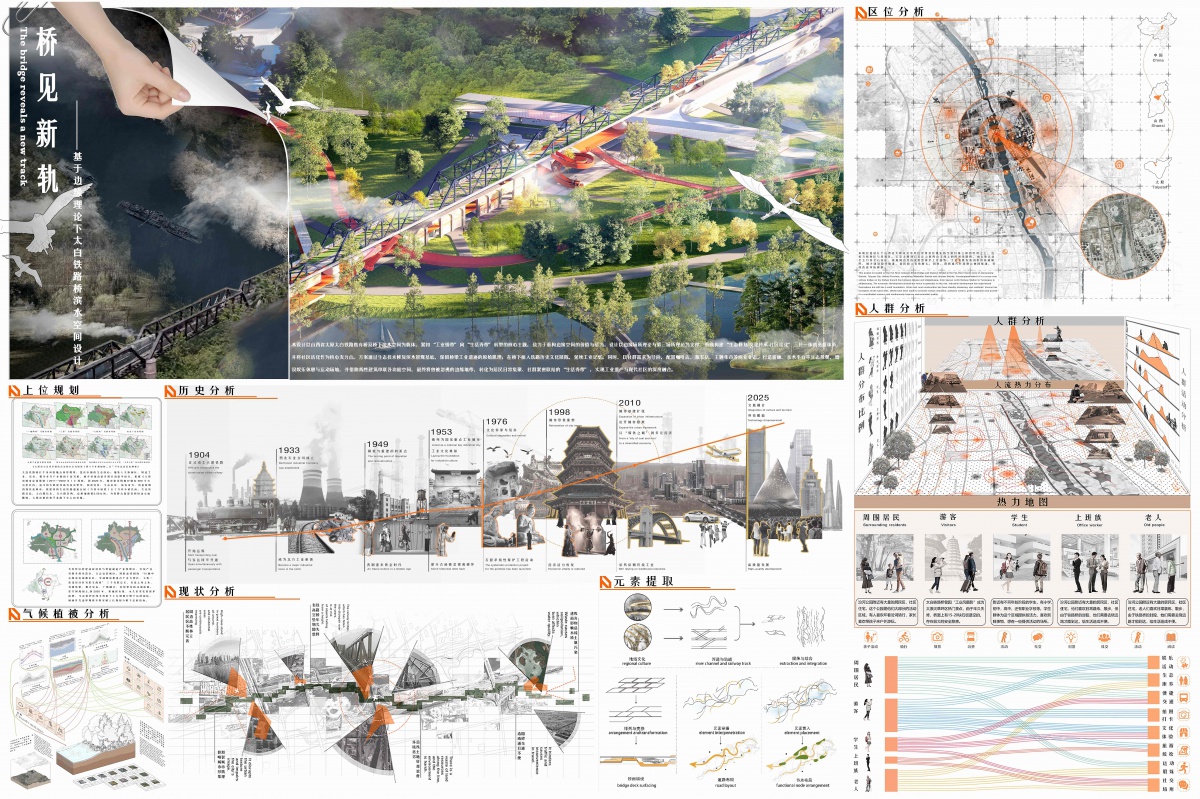

前期分析图

设计理念:

以 “桥见新轨” 为核心理念,聚焦太原太白铁路桥及滨水空间,旨在让承载工业记忆的 “锈带” 桥梁,成为见证城市新发展轨迹、链接社群生活的 “生活秀带”。通过对工业遗产的活化利用,融合生态修复、文化传承与社区活化,实现工业遗迹与现代生活的有机共生。

施工技术:

采用低干预生态施工技术,如针对滨水区域的生态护岸工艺,结合汾河水文特征,选用适合当地水土的植物与生态材料,在保护原有工业肌理的前提下,修复滨水生境;对于桥梁及附属建筑改造,运用现代轻型钢结构与既有工业构件结合的方式,既保留历史质感,又增强空间安全性与实用性,同时便于不同功能空间的衔接与拓展。

图片内容亮点:

包含鸟瞰效果图,清晰展现桥梁与滨水公园整体景观,绿色生态与工业风桥梁、线性建筑相互映衬,营造出 “锈带” 焕新的视觉冲击;还有各类分析图,如区位分析精准定位项目在城市中的位置与周边关系,历史分析以时间轴串联桥梁及周边工业发展脉络,人群分析通过热力图、需求图谱等直观呈现不同人群活动与需求,全方位解读设计背景与依据。从现状分析到上位规划、气候植被分析,再到空间改造策略,通过图纸层层递进,将 “生态修复、文化传承、社区活化” 三大板块的设计思路清晰展现。

设计说明

方案通过生态技术修复滨水景观基底,保留桥梁工业遗迹的原始肌理;在桥下植入铁路历史文化展陈,延续工业记忆。同时,以社群需求为导向,配置咖啡店、服装店、主题集市等商业业态,打造游廊、亲水平台等生态景观,增设娱乐休憩与运动场地,并借助线性建筑串联各功能空间,最终将曾被忽视的边缘地带,转化为居民日常集聚、社群紧密联结的 “生活秀带”,实现工业遗产与现代社区的深度融合。

详细设计说明:本设计以山西省太原市尖草坪区太白铁路桥及桥下滨水空间为载体,共计96公顷,紧扣 “工业锈带” 向 “生活秀带” 转型的核心主题,致力于重构边缘空间的价值与活力。太白铁路桥由20世纪初期太原工业动工的运煤线兴盛,随着工业科技的快速发展,太白铁路桥也停止使用,彻底完成了它的运输使命。2020年因年久失修存在安全隐患,太原太白铁路桥正式封闭。桥下大面积的滨水空间随之而来的是一片杂草荒芜、毫无生机的废弃地。

设计以边缘场所理论与第三场所理论为支撑,系统构建 “生态修复——文化传承——社区活化” 三位一体的更新体系,并将社区活化作为核心发力点。方案通过生态技术修复滨水景观基底,保留桥梁工业遗迹的原始肌理;在桥下植入铁路历史文化展陈,延续工业记忆。同时,以社群需求为导向,配置咖啡店、服装店、主题集市等商业业态,打造游廊、亲水平台等生态景观,增设娱乐休憩与运动场地。并借助线性建筑串联各功能空间,最终将曾被忽视的边缘地带,转化为居民日常集聚、社群紧密联结的 “生活秀带”,实现工业遗产与现代社区的融合。打造滨水公园景观,设置露营区、密林区、湿地景观区、运动区、儿童娱乐区、安静休憩区、滨水体验区,深入挖掘太白铁路桥下空间及滨水景观的生态、经济、文化价值。

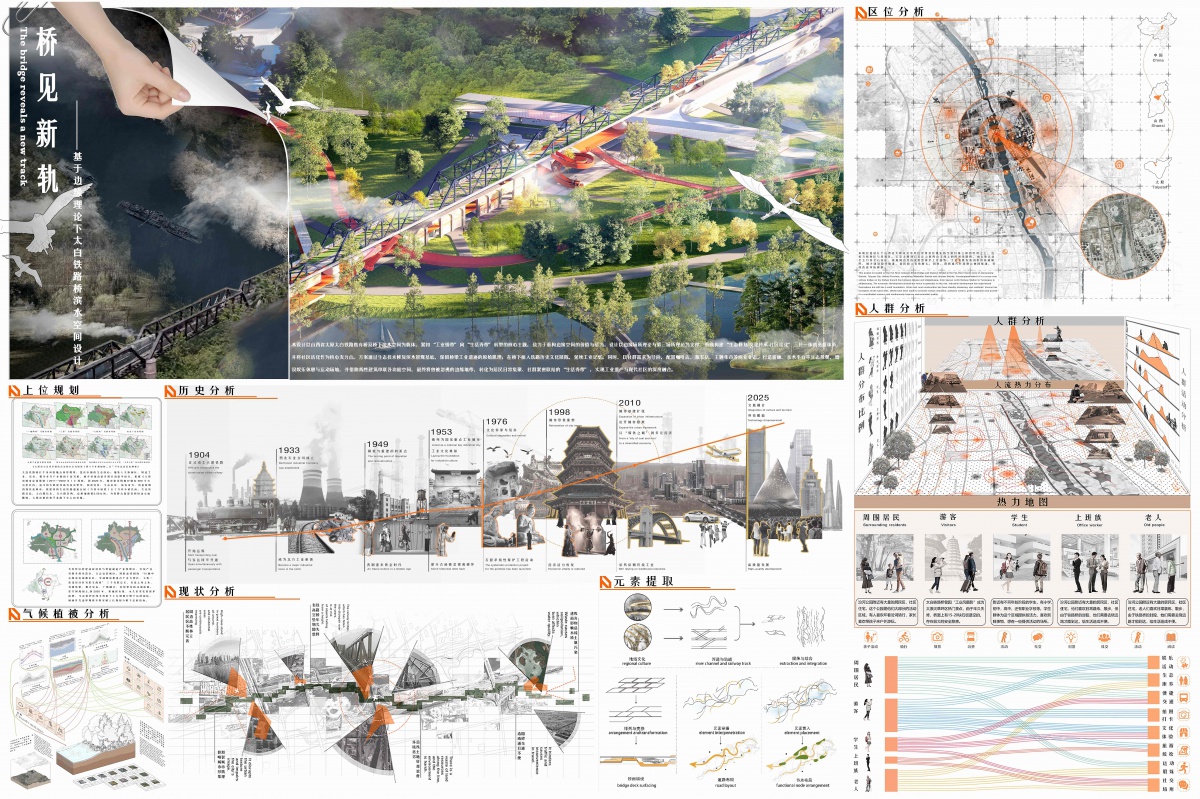

景观分析图

设计理念:

注重桥空间与周边生态环境的融合,利用绿化植被、水体等自然元素,打造生态友好的景观环境。不仅改善了桥空间的微气候,还为人们提供了优美的视觉体验和亲近自然的机会。

施工技术:

采用低影响开发技术进行生态修复,如透水铺装、雨水花园等,增强场地雨水调蓄能力;针对滨水区域,运用生态驳岸工艺,结合本土水生植物与自然石等材料,营造近自然的水岸生境;桥梁及附属设施改造中,保留原有工业构件质感,采用现代防腐、加固技术,确保结构安全的同时延续工业风貌。

图片内容亮点:

涵盖 SWOT 分析,清晰梳理场地优势、劣势、机遇与挑战;水文分析聚焦滨水区域水情,为生态修复与亲水环境营造提供依据;还有健康重构策略、生态修复分析等,多维度支撑设计的科学性与合理性。平面图直观呈现场地功能分区与空间布局;景观策略部分通过系列小图,生动展示空间赋能、场景营造等设计手法;效果图则从不同视角,展现改造后生态优美、充满活力的滨水景观与桥梁空间,让设计效果具象可感。

桥空间分析图

设计理念:

将桥下及周边空间视为一个整体进行设计,旨在打破桥体对空间的割裂感,通过合理的功能布局和流线设计,整合桥上、桥下以及周边区域的空间资源,实现空间的活化利用,提升区域的整体活力。充分考虑不同人群的需求,赋予桥空间多种功能,如休闲、运动、社交、商业等。通过设置亲水平台、运动场地、商业设施等,使桥空间成为一个多功能的公共活动场所,满足人们多样化的活动需求。

施工技术:

由于是对既有桥梁下的空间进行开发利用,需要采用结构加固技术确保桥梁的安全性。在桥下空间进行景观营造,如种植绿化、设置水体景观等,需要运用相应的景观施工技术。为了实现桥上、桥下以及周边区域的有效连接,需要合理组织交通流线。可能涉及到步道、坡道、楼梯等交通设施的建设,运用无障碍设计技术,确保不同人群能够便捷、安全地通行。

图片内容亮点:

包含空间赋能策略分析图,从元素利用、功能分区、流线组织等多个维度对桥空间的设计进行了详细阐述,清晰地展示了设计的逻辑和思路。爆炸分析图则以立体的方式呈现了桥空间的构成要素和结构关系,使观者能够更直观地理解设计的空间布局。通过丰富的效果图展示了桥空间在不同视角下的设计效果,包括整体鸟瞰图、局部透视图等,生动地呈现了桥空间的景观风貌和功能场景。建筑生成步骤图展示了设计的过程和演变,体现了设计的科学性和合理性。

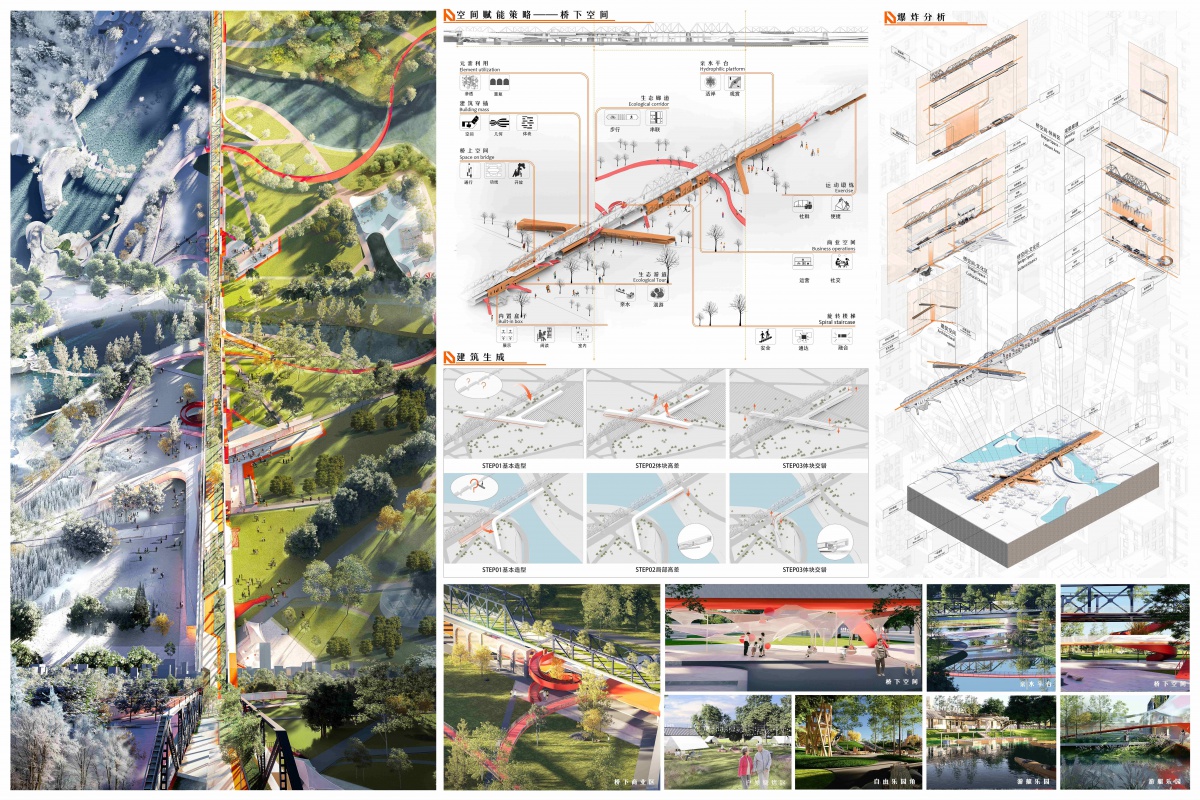

细节效果展示图

设计理念:

场景多元化与体验丰富化:致力于打造多样化的场景,以满足不同人群在不同时段和需求下的使用。

文化传承与创新融合:注重对太白铁路工业文化的传承,通过铁路展馆等空间展示铁路历史和文化,同时将现代设计元素和功能融入其中,实现历史文化与现代生活的有机融合,让古老的文化在新时代焕发出新的活力。

社区互动与活力激发:强调社区的参与和互动,设计了许多促进社交的场所,如桥下咖啡店、手工创意店等。这些空间鼓励居民之间的交流与合作,增强社区的凝聚力和活力,营造出和谐、有温度的社区氛围。

施工技术:

在桥上和桥下的景观营造中,运用了植物配置、水体设计、景观小品建造等技术,在保证桥梁结构安全的前提下,对桥下空间进行合理的分隔和利用,采用轻质隔断、可移动设施等技术手段,实现空间的灵活划分和多功能使用。采用了环保、美观的材料和先进的施工工艺,营造出舒适、宜人的环境。

图片内容亮点:

涵盖了桥上、桥下、室内等多个维度的场景效果图,从宏观的整体景观到微观的室内细节,全面展示了设计项目的各个部分。既有热闹的户外场景,也有安静的室内空间,让观者能够全方位了解项目的全貌。通过不同功能空间的展示,如铁路展馆、咖啡店、书吧、手工创意店等,清晰地呈现了项目的功能布局和设计特色。每个空间的设计都紧密围绕其功能需求,展示了设计的人性化和实用性。

设计感悟

设计亮点

面对太原太白铁路桥区工业遗产废弃、社区联结缺失与生态景观荒废的核心矛盾,本项目基于边缘场所与第三场所理论,将重点聚焦桥下空间,将桥下空间设计为四个部分——文化历史区、商业区、观景区、休憩区。

桥下一层空间是开放式空间,主要是休憩座椅、生态游、亲水平台、公共装置、集市、咖啡店、运动区等。亲水平台可以起到观赏和活岸的作用,与山西省汾河的水文特征相结合,在平均水位、枯季水位与汛期水位会有不同的形式,与人群体现出不同的互动。桥下二层空间主要是功能区,设计了文化历史展厅、公共图书馆、服装店、咖啡店、书店等室内空间。商业带动了当地的经济,市政支撑与企业经营,多元主体共建,起到持续发展,价值放大的效果。

桥上结合了线性的道路和线性景观,可以供人观赏和休憩,主要是通行功能得到满足。桥下一层空间可通过不同形式的楼梯进入二层空间或者桥上空间,生态廊道将滨水景观与桥空间及其两个线性建筑串联,空间实现串联,相互渗透,空间动线丰富有趣。线性建筑的设计运用了元素重复,体块交错、局部高差等手法,呈现出与场地整体线性的和谐。打造滨水公园景观,设置露营区、密林区、湿地景观区、运动区、儿童娱乐区、安静休憩区、滨水体验区,除了空间上的设计之外,还考虑到了后期的运营,深入挖掘太白铁路桥下空间及滨水景观的生态、经济、文化价值。

展板的设计亮点在于由橙色作为主题色,呈现出了不同表达图纸的形式,用大胆丰富的插画风格表达轴测图,运用季节对比展现桥的俯视效果图,运用手工模型呈现个性化的效果图,并与手绘结合。

在严格保留工业肌理的前提下,以生态修复与社区活化双轨并进,通过低干预生态技术、桥下文化植入与复合业态引入等策略,实现了滨水生境重塑、工业记忆存续与社区活力重焕的整体效益。

专家评语

选题与设计立意新颖,思维逻辑清楚,理论选择较好,解决实际问题,实现了生态、文化、社区的有效融合

该作品整体图纸表现相对专业,处理方式较为新颖,在工业遗址活化,空间利用以及社区构建方面的思路较为清晰,推荐。

选题新颖,基础问题研和逻辑分析清楚,设计构思完整,重视基础工程技术应用,创新性地将线性工业遗存转化为多维立体的共生系统

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0