主创设计:陈光雕

设计成员:李世杰、李奕婕、杨梦溪

指导老师:杨元君、高夕钧

作品编号:ILIA-S-202513524

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 公共空间重塑

35

35项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

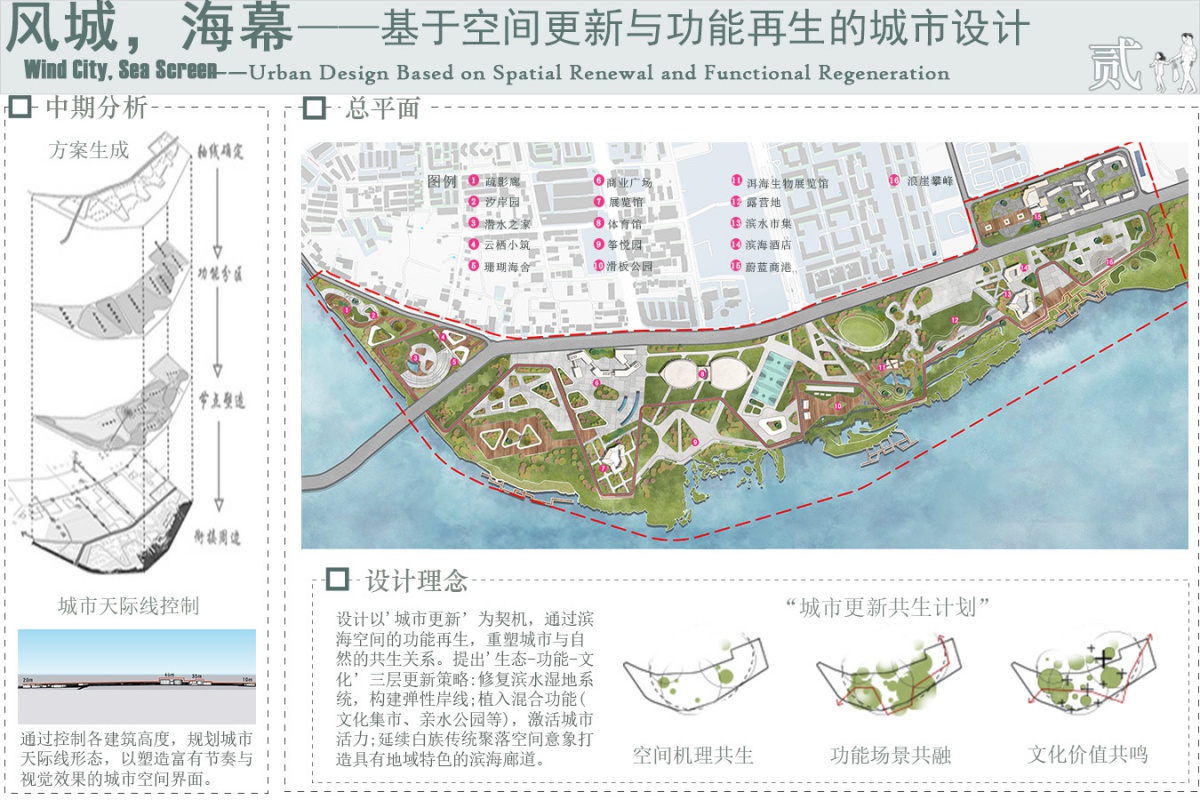

项目名称:风城,海幕——基于空间更新与功能再生的城市设计

院校名称:滇西应用技术大学-建筑工程学院

指导老师:杨元君、高夕钧

主创姓名:陈光雕

成员姓名:李世杰、李奕婕、杨梦溪

设计时间:2025-07-07

项目地点:大理市北市区滨海片区

项目规模:约117.93公顷

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-公共空间重塑

效果展示

为了达到更佳的视觉效果,我们对规划方案进行了SketchUp建模,并完成了初步渲染。之后,又通过Photoshop进行了深度渲染与后期处理,最终输出了鸟瞰图。此外,还从人视点导出了多个小场景图,以细致展示设计细节。

设计说明

现状场地为洱海与城市交界的过渡带,当前面临生态脆弱、功能单一、公共空间缺失等问题,导致“滨水不见水、近绿难享绿”的现象。设计以“城市更新”为契机,首先梳理空间脉络,拆除低效围挡,构建“三节点,一中心,五片区”的空间结构:通过三节点的栈道系统串联科普教育基地及商贸体验基地。并协以空间节点联系轴和空间视点联系轴,联动整个规划片区,打破片区空间壁垒。

功能上采用“弹性复合”设计,同时利用滨海空间的功能再生,重塑城市与自然的共生关系。将原有的老旧小区改造为集露营研学基地、滨水市集于一体的复合型场地;在奥林匹克体育馆周边增设老年活动区、儿童游乐区及便民服务站,解决“15分钟生活圈”覆盖不足问题。生态层面,修复滨水驳岸为生态化缓坡,种植乡土水生植物净化水质;保留场地内老榕树、保留体育馆等记忆载体,并通过景观化改造转化为文化地标,延续城市文脉。

同时,设计兼顾“在地性”与“参与性”,调研收集居民需求后优化方案,采用低成本、易维护的材料与工艺,确保更新成果可持续运营。最终,通过空间重塑、功能整合与文化传承将闲置滨水空间转化为“生态友好、功能完善”的复合型公共空间,实现城市的有机更新与活力再生。

前期分析

设计地块的兴盛桥附近滨水区常住人口密度较高,存在过度聚居现象,同时作为大理热门旅游节点,日均游客量较大。且现状居住环境与旅游服务设施混杂,人口流动性强但空间承载力不足,亟需通过疏解优化提升整体品质。

中期分析

设计以'城市更新’为契机,通过滨海空间的功能再生,重塑城市与自然的共生关系。提出'生态-功能-文化’三层更新策略:修复滨水湿地系统,构建弹性岸线;植入混合功能(文化集市、亲水公园等),激活城市活力;延续白族传统聚落空间意象打造具有地域特色的滨海廊道。

规划设计

规划形成“三节点,一中心,五片区”的空间结构。通过三节点的栈道系统串联科普教育基地及商贸体验基地。并协以空间节点联系轴和空间视点联系轴,联动整个规划片区。

设计感悟

设计亮点

2.公共建筑与生态景观融合,保留城市记忆的同时修复生态;

3.功能弹性复合,满足全龄段多元需求,兼顾实用性与在地文化表达。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:829

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:935

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:812

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1975

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:926

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:856

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:875

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:831

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0