主创设计:杨舒雯

设计成员:彭龙飞 王悦宁 成昱霖

指导老师:洪武扬 杨晓春

作品编号:ILIA-S-202513522

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 工业遗产再生

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:以“shu”焕型——基于数字足迹理论的工业遗址空间再生设计

院校名称:深圳大学-建筑与城市规划学院

指导老师:洪武扬 杨晓春

主创姓名:杨舒雯

成员姓名:彭龙飞 王悦宁 成昱霖

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-工业遗产再生

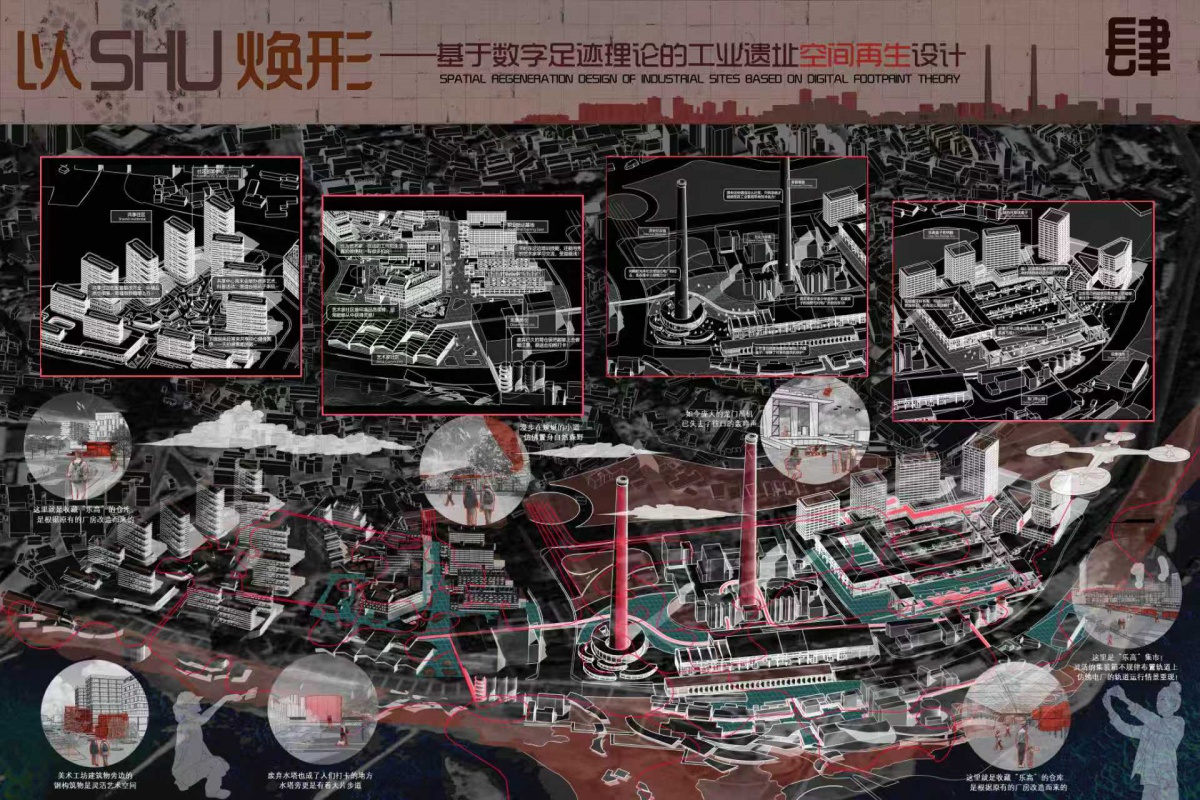

项目现状分析图

第一张图以数字足迹分析与现状调研为切入点,展示了遗址区域在城市中的区位关系、周边环境特征和公众反馈数据。通过大众点评评论的情感分析,识别出市民对空间使用的偏好与不足,并结合SWOT分析明确了优势(如工业遗存独特性)、劣势(空间闲置与老化)、机会(文化消费升级)、威胁(城市同质化竞争)。图面中红色圈层标注出数字足迹的高频区域,直观揭示了遗址在公众日常活动网络中的节点价值。这一部分为后续空间策略提供了基于数据的“问题图谱”,确保设计方向建立在真实公众需求与环境矛盾之上。

设计说明

设计理念在于通过数字化手段实现遗址的“焕新”,通过实时数据反馈,遗产更新不再是静态的一次性改造,而是动态的、可迭代的过程。社交媒体中对文化活动和艺术表达的热度数据,指引遗址引入沉浸式展览与数字交互装置,强化文化传承与创新。公众在平台上对绿色生态和休闲环境的关注,则推动遗址与自然系统的融合,形成工业遗产与生态文明共生的空间格局。

在空间策略上,设计从建筑、文化、生态和事件四个维度展开。建筑层面,通过数据分析锁定活力节点,优先进行保护性更新和功能置换;文化层面,利用舆情数据引入公众喜好的新媒体艺术与文化节展;生态层面,根据社交数据中对自然休闲的高频需求,植入生态修复与绿色基础设施;事件层面,通过光影节、艺术展览和创意市集等活动不断生成新的数字足迹,形成空间的长期激活机制。

“以shu焕型”通过社交媒体数据驱动实现工业遗址的动态再生,使其不仅成为记忆与未来的交汇点,也成为城市公共生活和文化创造的重要承载空间。

理论介绍与场地分析图

本设计基于数字足迹理论,利用社交媒体数据的收集与分析,推动工业遗址的空间再生。数字足迹包括用户在互联网和社交平台上的行为轨迹、评论反馈与情感表达,这些数据为设计提供了动态的公众需求信息。通过对微博2023年设计对象的评论数据的爬取整理与情感分析,能够识别公众在工业遗址空间中的兴趣热点、偏好变化和潜在诉求,从而为空间更新提供精准依据。

策略设计与平面图

在空间策略上,设计从建筑、文化、生态和事件四个维度展开。建筑层面,通过数据分析锁定活力节点,优先进行保护性更新和功能置换;文化层面,利用舆情数据引入公众喜好的新媒体艺术与文化节展;生态层面,根据社交数据中对自然休闲的高频需求,植入生态修复与绿色基础设施;事件层面,通过光影节、艺术展览和创意市集等活动不断生成新的数字足迹,形成空间的长期激活机制。

项目效果图

设计理念在于通过数字化手段实现遗址的“焕新”,通过实时数据反馈,遗产更新不再是静态的一次性改造,而是动态的、可迭代的过程。社交媒体中对文化活动和艺术表达的热度数据,指引遗址引入沉浸式展览与数字交互装置,强化文化传承与创新。公众在平台上对绿色生态和休闲环境的关注,则推动遗址与自然系统的融合,形成工业遗产与生态文明共生的空间格局。

设计感悟

设计亮点

专家评语

本方案创新性地将数字足迹理论应用于工业遗址更新,立意新颖。通过社交媒体数据驱动设计决策,具有一定的创新性。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0