主创设计:魏静淳

设计成员:李盈慧 白伊涵

指导老师:韦宇欣

作品编号:ILIA-S-202513520

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 社区营造与社会创新 - 社区微更新

24

24项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

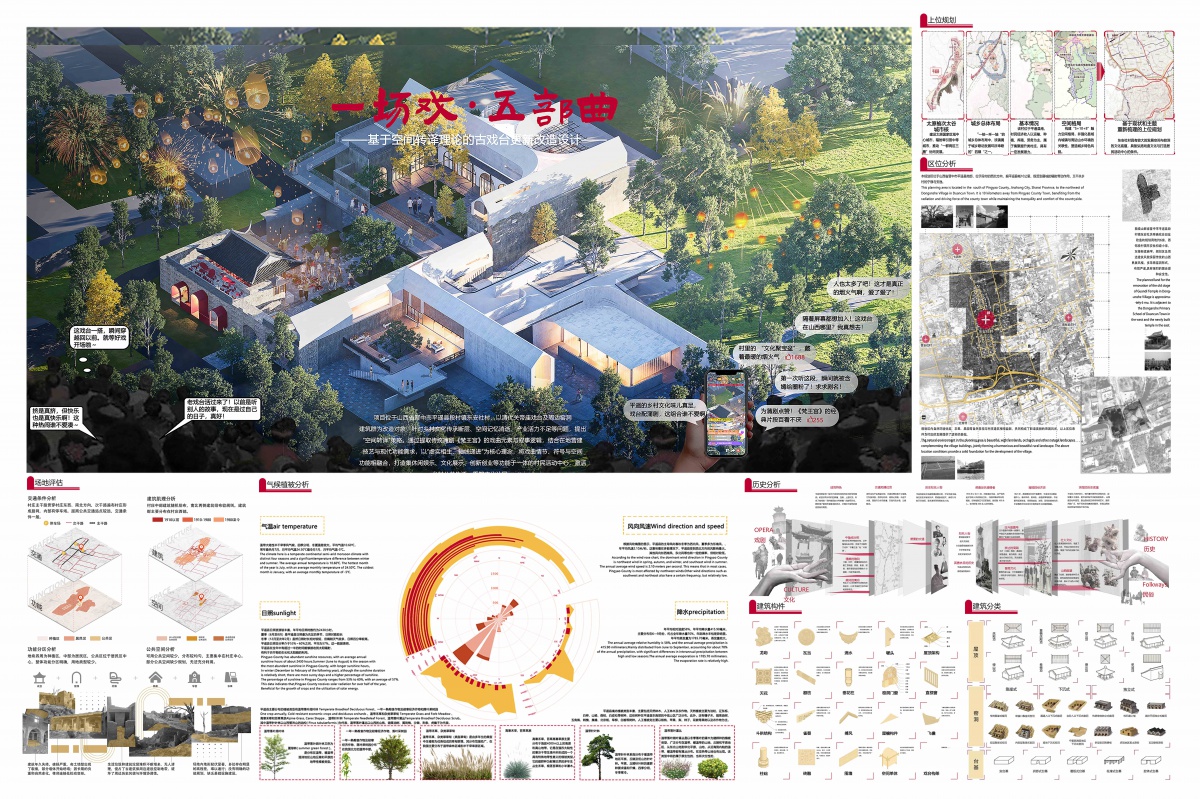

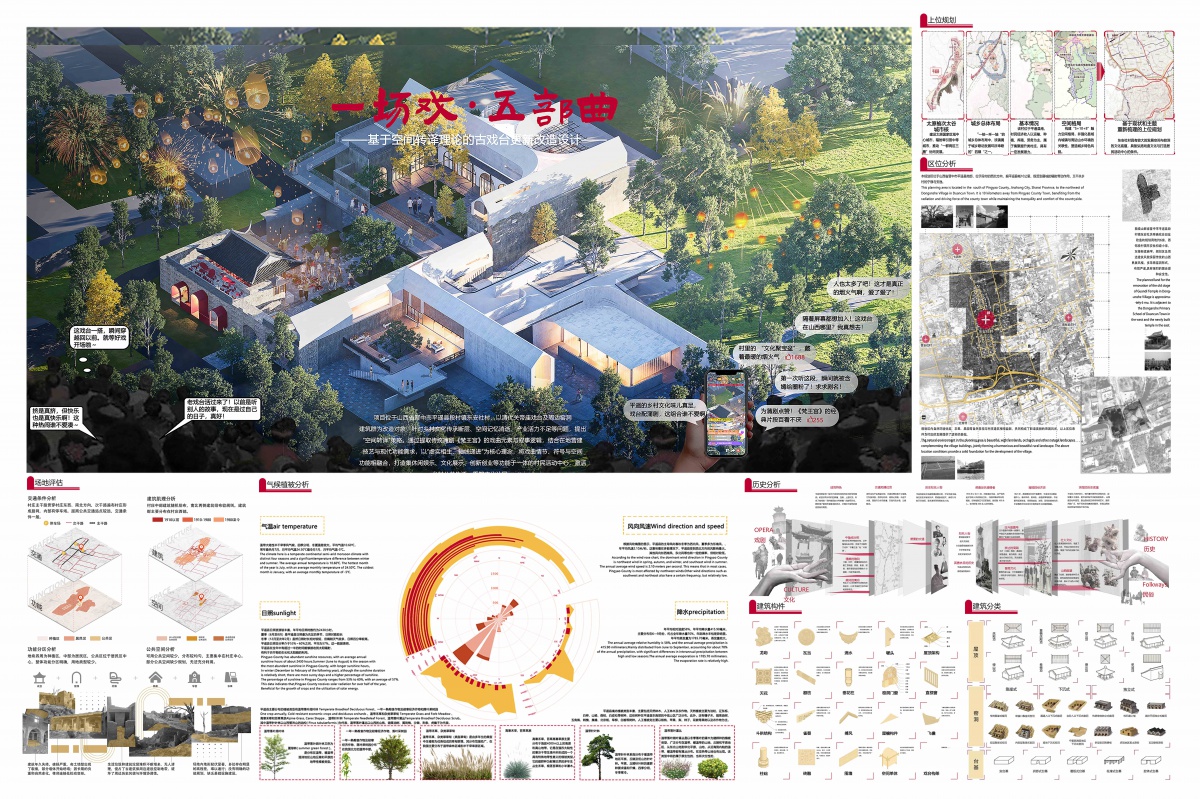

项目名称:一场戏·五部曲

院校名称:天津工业大学-艺术与服装学院

指导老师:韦宇欣

主创姓名:魏静淳

成员姓名:李盈慧 白伊涵

设计时间:2025-08-30

项目地点:山西省平遥县

项目规模:4000㎡

项目类别:方案设计-社区营造与社会创新-社区微更新

项目前期分析

本项目位于山西省平遥县东安社村,其前期分析基于对场地多维度的深入解读。历史层面,该戏台不仅是明清晋商文化鼎盛的实物见证,承载着地方戏曲的集体记忆,更是昔日村落社会生活的核心公共空间,其建筑形制、装饰工艺蕴含极高的艺术与历史价值。地理层面,村落地处黄土高原东部,地形多为台塬沟壑,戏台常位于村落中心或依山势而建,视野开阔,形成了独特的聚落空间格局和声学环境,但其地形也带来了交通可达性与现代设施接入的挑战。天气层面,场地属温带大陆性季风气候,四季分明,日照充足但降水集中,且冬季寒冷干燥。多年的风霜雨雪侵蚀是导致戏台本体木构糟朽、砖石风化、彩绘褪色的主要自然因素,同时,气候条件也深刻影响着改造后建筑的保温、通风、防雨及观演活动的舒适度季节适应性。综合而言,设计必须植根于这份独特的地域基因,回应其历史记忆、地理约束与气候挑战。

设计说明

设计将严格遵循最小干预原则,最大限度保留戏台原有的形制、主体结构及珍贵的历史痕迹,对破损部分仅采用传统工艺与材料进行修缮,以确保其历史真实性。在此基础上,设计强调功能拓展,于保护主体结构的前提下,植入现代使用功能,使其不仅能为传统戏曲演出提供舞台,更能灵活适应小型音乐会、文化讲座、艺术展览等多样化的当代文化活动需求。为实现这一目标,改造将采用新旧对话的设计手法,新增的设施如可移动的声光电设备及必要的服务空间,将明确采用现代材料与简约造型,与历史建筑形成清晰而和谐的对比,彰显时代的层叠感而非仿古。

舞台区域将重点加固台基与木构架,精心修复砖雕、石雕与彩绘等艺术构件;观演空间则通过优化布局与设置灵活座椅来提升体验;周边环境也将同步整治,增设解说、照明与服务设施以提升整体品质。改造后的古戏台将超越静止的文物标本角色,成为一个持续生长的文化场所,既守护着古老的集体记忆,更激活着当下的社区生活,成为连接过去与未来的重要文化枢纽。

场地优势和项目元素融入

本项目的核心场地优势在于其作为村落精神文化中心所积淀的深厚场所记忆与人文凝聚力。设计从中汲取灵感,进行了深刻而抽象的地域文化转译:将山西梆子经典剧目《梵王宫》中婉转的唱腔韵律与水袖舞动的轨迹,转化为流畅的景观廊道形态与动态铺装纹样,使空间浸润着无形的戏曲精神;同时,对当地窑洞的圆拱元素进行结构性提炼,以现代的混凝土与耐候钢材质重塑为新建体块的入口与窗洞形态,与古戏台挺拔的木构梁架形成“圆与方、重与轻”的诗意对话。这一切策略最终将厚重的历史积淀转化为可感知的空间体验,使场所以一种既根植于传统、又面向未来的方式重获新生。

项目效果展示

本项目以《梵王宫》的经典情节为暗线,将叶里相思的婉转情愫与市井百态的生活气息融入空间叙事。在庭院景观中,通过蜿蜒的水系与植物布局隐喻"花园相会"的缠绵路径;戏台改造延续古法形制的同时,新增可升降幕布系统,可再现"弓辇联姻"等经典场面。

文创商店提取剧中服饰纹样开发系列产品,手作工坊则提供戏曲脸谱绘制、水袖体验等互动项目。茶室以"闺阁品茗"为意境,运用竹帘、屏风营造含蓄雅致的空间氛围。公园设置含"梵王宫"典故的景观小品与休憩节点,书吧陈列地方戏曲文献供人研读,展厅则通过数字沙盘与文物展陈结合的方式,立体讲述古戏台与《梵王宫》的百年渊源。

各功能空间既独立成趣,又通过统一的叙事线索串联成完整的文化体验链,使游客在移步换景中沉浸式感受戏曲故事的当代转译。

项目内部结构展示

平面图展示了以古戏台为核心、新旧空间有机融合的总体规划布局。图纸上,历经修缮的主戏台作为绝对中心,其周边错落有致地分布着新增的茶室、书吧、手作工坊等轻型体量。各功能区块通过一条借鉴《梵王宫》剧情脉络的蜿蜒流线串联起来,形成了从公共广场到静谧庭院的丰富空间序列。观众能直观看到人流线路、功能分区以及新建建筑与历史遗存之间的谦逊、退让关系,整体规划既满足了现代运营的复合需求,又完美保留了传统场地的空间精神。

爆炸分析图生动剖析了本项目“新旧共生”的设计哲学。图纸将改造后的戏台建筑分解为多个层次:最下层是受保护的原始台基与石础,中间层是精心加固修复的明清木构架与屋面,最上层则是轻盈悬浮的、为满足现代声光电及遮阳需求而增设的可逆性钢木复合结构。这张图直观揭示了不同时代的材料与工法如何清晰可辨地叠加在一起,既是严谨的技术图纸,也是对“保护与创新”策略最有力的视觉陈述。

小鸟瞰效果图提供了理解项目整体风貌与地域语境的最佳视角。从略高于树梢的视角望去,修缮一新的古戏台巍然屹立于村落的核心位置,其独具特色的历史肌理与新建的庭院、连廊和景观公园和谐共融。图中可以清晰地看到融入《梵王宫》元素设计的蜿蜒路径和景观水系,以及如窑洞拱券般的现代转译建筑细节。效果图生动描绘了未来在此举办市集、演出、茶会等活动的热闹场景,完美展现了该项目作为“活态文化场所”的蓬勃生机与其作为乡村文化引擎的辐射力。

设计感悟

设计亮点

专家评语

该方案以 “新旧共生” 理念实现历史文脉延续与现代功能拓展,工程创新与文化传承策略突出,为乡土文化遗产活化利用提供保护精度与社会价值兼具的实践范式。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:829

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:935

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:812

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1975

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:926

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:856

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:875

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:831

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0