主创设计:张宇宁

设计成员:马新燕 艾琳美子

指导老师:于淼 丁鹏

作品编号:ILIA-S-202513517

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 社区营造与社会创新 - 社区微更新

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:钢都织绿·红韵新生

院校名称:沈阳建筑大学-建筑与规划学院

指导老师:于淼 丁鹏

主创姓名:张宇宁

成员姓名:马新燕 艾琳美子

设计时间:2025-09-07

项目地点:辽宁省鞍山市

项目规模:67823㎡

项目类别:方案设计-社区营造与社会创新-社区微更新

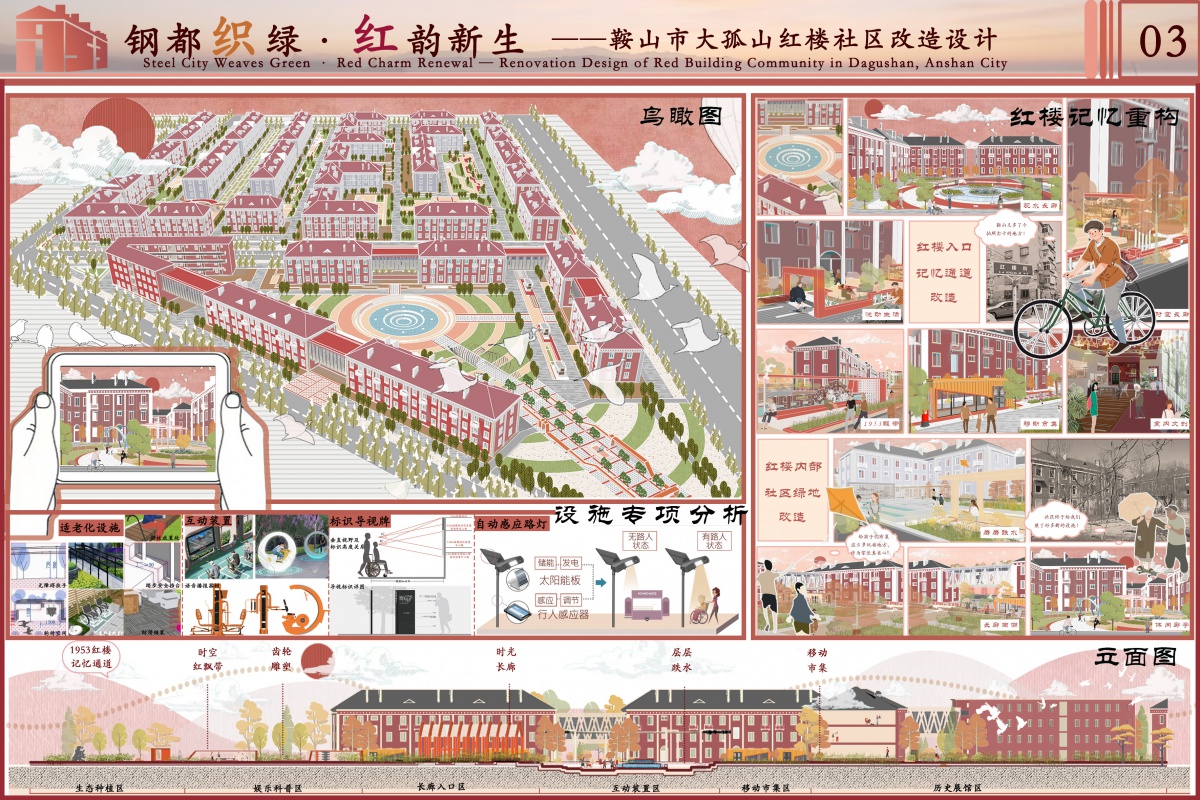

▲总平面图及前期分析等

通过对鞍山市大孤山红楼社区的调研得到现状,创新性针对西侧与东侧不同现状,采取“西侧宜居优化,东侧活力植入”的差异化策略。东侧通过“红色时光漫步道”进行物理与视觉上的缝合,楼与楼之间用长廊链接,解决场地割裂的核心矛盾,形成“静”与“动”互补并存的有机整体。西侧场地划分不同空间,按照居民需求与功能进行节点植入。采用齿轮、铁轨和飘带等具有鞍钢历史特色的代表物进行抽象化处理,进行平面图设计。

设计说明

因此本方案以“钢都织绿·红韵新生”为主题,从居住空间、公共空间两个方面;空间功能、文化记忆、生态持续、智慧社区四个维度出发提出设计策略。

首先居住空间设计以提升原住民居住生活环境为出发点,注重空间与功能的结合,并引入现代生活配套设施、适老化设施提升居住品质;公共空间以多元化为出发点,划分场地功能打造弹性空间;其次独特的苏式建筑风格承载着丰富的钢铁产业记忆,我们尊重并保留其中历史元素,并通过修缮、加固保留历史记忆;提取文化元素、赋予建筑新功能等手段来延续历史记忆,激发区域活力形成特色社区满足居民日常活动、延续鞍钢文化。打造成一个共参与、共创造、可持续的社区空间。

▲场地整体分析及设计策略

通过分析场地现状、人群现状,搜集历史文化,针对场地在生态、交通、设施、产业、文化与建筑上存在的问题,对东西两侧提出整合空间·补齐功能、修复完善·延续文化、低碳环境·绿色生活、智慧互动·乐享生活改造策略,完成空间功能重构、文化记忆延续、生态持续赋能和智慧社区互动愿景,将其打造成共参与、共创造、可持续的社区空间。

▲效果图及专项分析

通过设计增加无障碍、智慧导视等便民设施;发光单车、扫码播报、特色小品增添趣味性与历史特色。东西侧差异化设计使场地各具特色又和谐。时空长廊、文化展馆是记忆延续,对话历史。移动集市、共享菜地、活动广场等满足居民活动需求。生态与科技,赋予场地可持续发展与活力。整体上实现了空间功能、文化记忆、生态持续、智慧社区的设计。

▲设计策略分析图

策略一将零散空间整合,增设共享菜地、适老健身和宅间花园等,赋予空间活力,将文化与景观、商业、运动娱乐叠加,打造多种复合空间。策略二将历史建筑修旧如旧,立面更新,在内部空间增设文化展馆、文化集市、钢都书屋等丰富建筑功能,同时运用现代科技打造全景VR,重塑历史场景连接历史。策略三通过生态修复和合理种植本土植物的手段增加下渗缓解排水压力,修复土壤使植物得以健康生长,打造可持续生态环境。策略四运用科技手段增设智慧设施,安装语音导视、智慧物流等设施,为居民打造便利生活,创建邻里·智慧社区APP增强居民主人翁意识,参与共建,共享菜地的设置提升居民间的互动,完善社区绿化。

设计感悟

设计亮点

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0