主创设计:沈丹洋

设计成员:殷佳丽

指导老师:石浩宇 殷蓉

作品编号:ILIA-S-202513511

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:重生海岸线

院校名称:南京艺术学院-高等职业教育学院

指导老师:石浩宇 殷蓉

主创姓名:沈丹洋

成员姓名:殷佳丽

设计时间:2024-09-01

项目地点:辽宁省盘锦市

项目规模:125公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

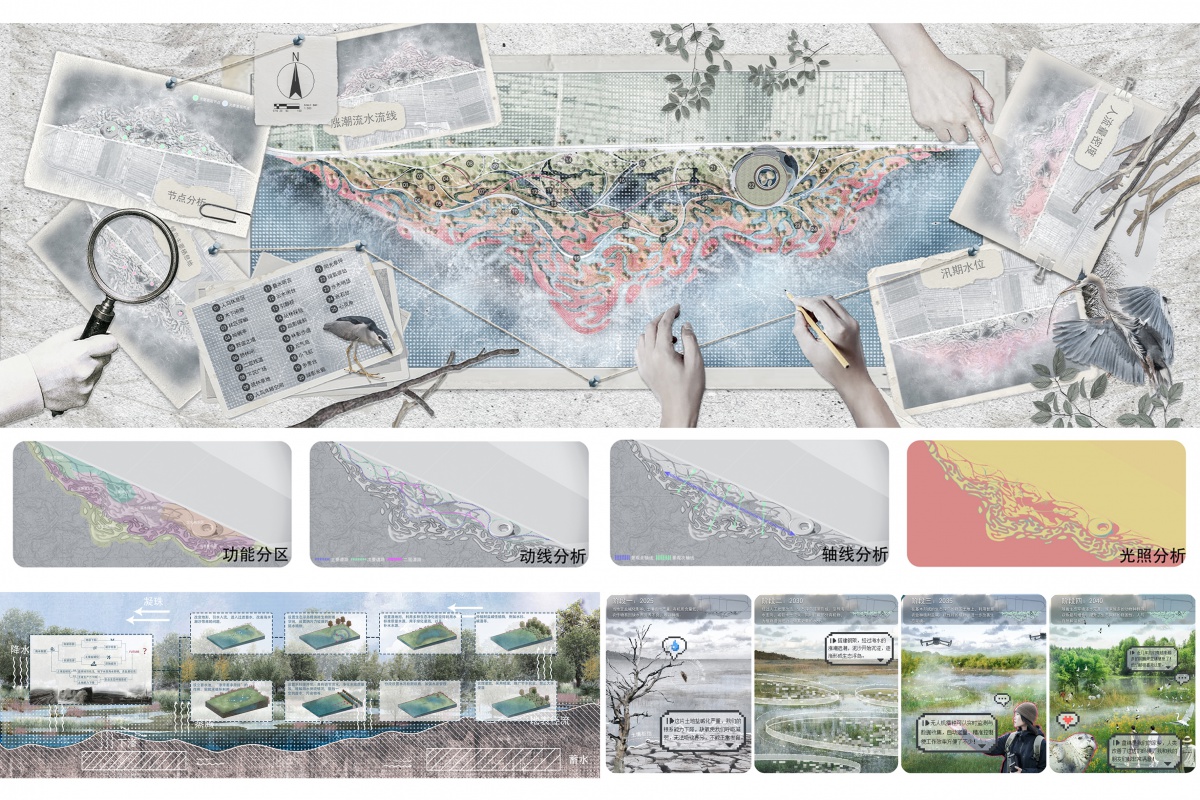

▲项目鸟瞰图和前期分析

本项目选址于辽宁省盘锦市大洼区临近渤海的红海滩景区。该区域正面临着严峻的生态挑战:由于海岸线变迁、土壤与海水盐分上升及气候环境变化,导致了严重的海水倒灌与土壤盐碱化问题,致使独特的红海滩景观出现明显退化,生态系统遭受破坏,滨水空间视觉通透性受阻。这一生态退化过程进一步对当地以渔业、养殖业和制盐业为代表的产业构成负面冲击,凸显了进行生态修复与可持续规划的紧迫性。

在充分遵循国土空间“三区三线”上位规划的要求下,项目以打造“国际湿地之都”为总体目标,致力于优化区域生态格局。基地周边生态旅游资源富集,农业本底深厚,文化底蕴独具特色,为项目的实施提供了丰富的资源禀赋与文化内涵。综合现状分析与区域条件,本项目将针对核心生态矛盾,统筹生态保护与绿色发展,探索基于自然解决方案的韧性发展路径。

设计说明

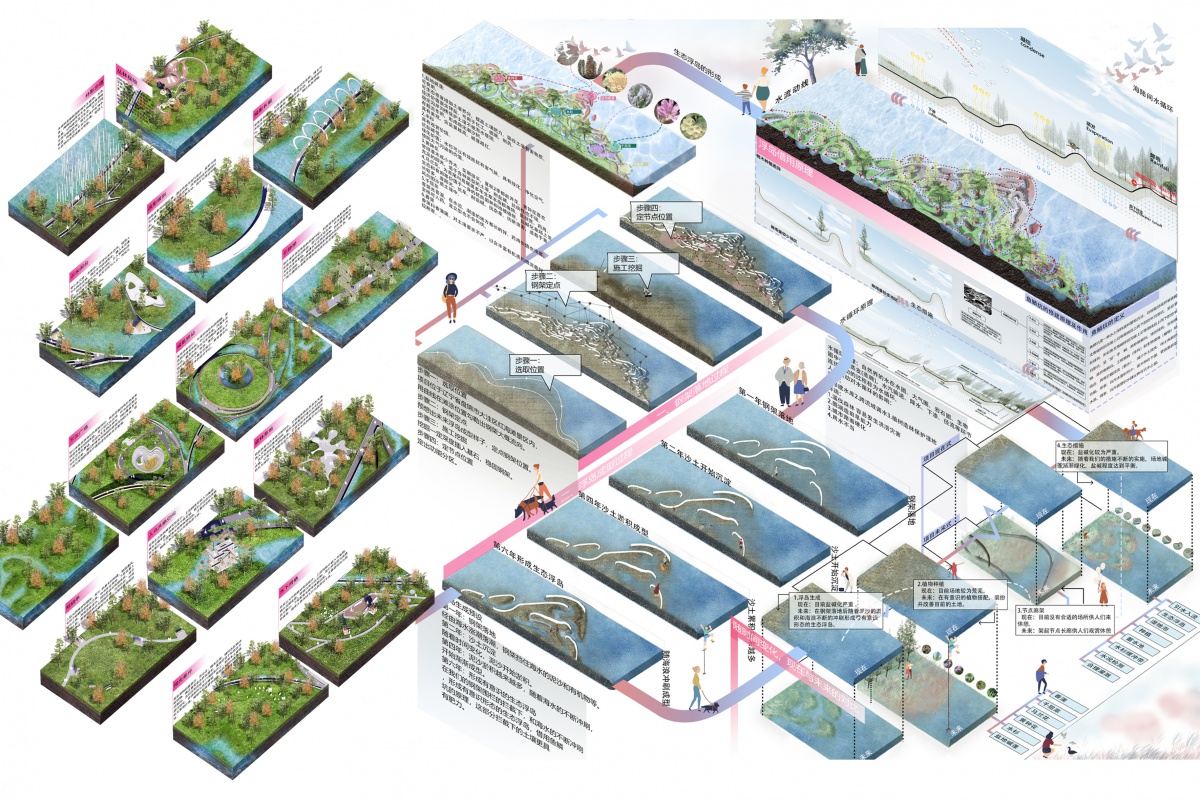

▲项目平面图和设计愿景

面对红海滩景区生态退化、盐碱化加剧及亲水空间阻隔的现状,我们提出以“生态再生·韧性生长”为核心的四阶段设计愿景。

从2025年盐碱化影响仍存的现实起点出发,我们计划于2030年通过人工干预与生态浮岛等技术的引入,逐步启动场地改造与系统修复。至2035年,智慧农业将全面融入生态种植,有效改善土壤与水质,提升环境承载力。展望2040年,我们致力于实现整体环境的系统性与韧性提升,形成结构完整、功能稳定的生态网格,使红海滩重现共生、繁荣、可持续的湿地新景观。

▲项目设计策略

本设计提出三大核心策略,以系统性地应对场地生态与人文挑战。首先,基于生态策略,借鉴鱼鳞坑原理构建生态浮岛,结合地形重塑与智能水循环系统,精准调控水资源、改善土壤质量,并通过适生植物群落恢复生态韧性。其次,通过节点塑造策略,打造生态修复、文旅融合及人鸟共生三类主题节点,增强空间连续性与功能复合性,促进建筑与自然和谐统一。

▲人、鸟、鱼共生系统

最后,以人鸟共生策略为核心,划定生态缓冲区与栖息地保护区域,统筹水下与鸟类生物栖息需求,并引入人鸟互动设施,在修复生境的同时提升公众参与感和生态感知,实现人与自然生命的深度联结。

设计感悟

设计亮点

智能化的生态修复系统:突破传统单一绿化模式,构建了“地形修复-水生系统-植被恢复”的动态智能循环。通过重塑微地形引导水系,并引入适应性植物群落与生态浮岛,形成自我演替的盐碱湿地生境,高效促进了碱蓬草甸的复苏与候鸟栖息地的扩张。

多维度的共生界面设计:创造性提出了“人鸟共生”的空间策略。通过精确设计观鸟塔、生态廊道与游览路线的空间关系及视线通廊,实现了生态保护与体验教育的平衡。同时,将国家级非遗皮影戏的主题与景观设施、互动装置深度融合,使文化传承成为可感知、可参与的生态体验。

弹性化的产业激活模块:将原有废弃鱼塘转化为可复制、可扩展的弹性生产单元。植入模块化的“蔚蓝驿站”,这一多功能空间如同插件,能灵活承载生态研学、文旅服务与轻型渔业加工等功能,直接联动并赋能当地产业链,将生态价值高效转化为经济活力,确保了项目的可持续运营。

三者共同构成了一个可感知、可循环、可盈利的韧性发展模型。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:831

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:946

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:819

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1986

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:941

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:868

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:888

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:837

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0