主创设计:高一炫

设计成员:李梦瑶 杨斯语

指导老师:李羔羊

作品编号:ILIA-S-202513501

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:最后一片涟漪——鄱阳湖江豚栖息地弹性修复系统设计

院校名称:西北农林科技大学-风景园林艺术学院

指导老师:李羔羊

主创姓名:高一炫

成员姓名:李梦瑶 杨斯语

设计时间:2025-08-20

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

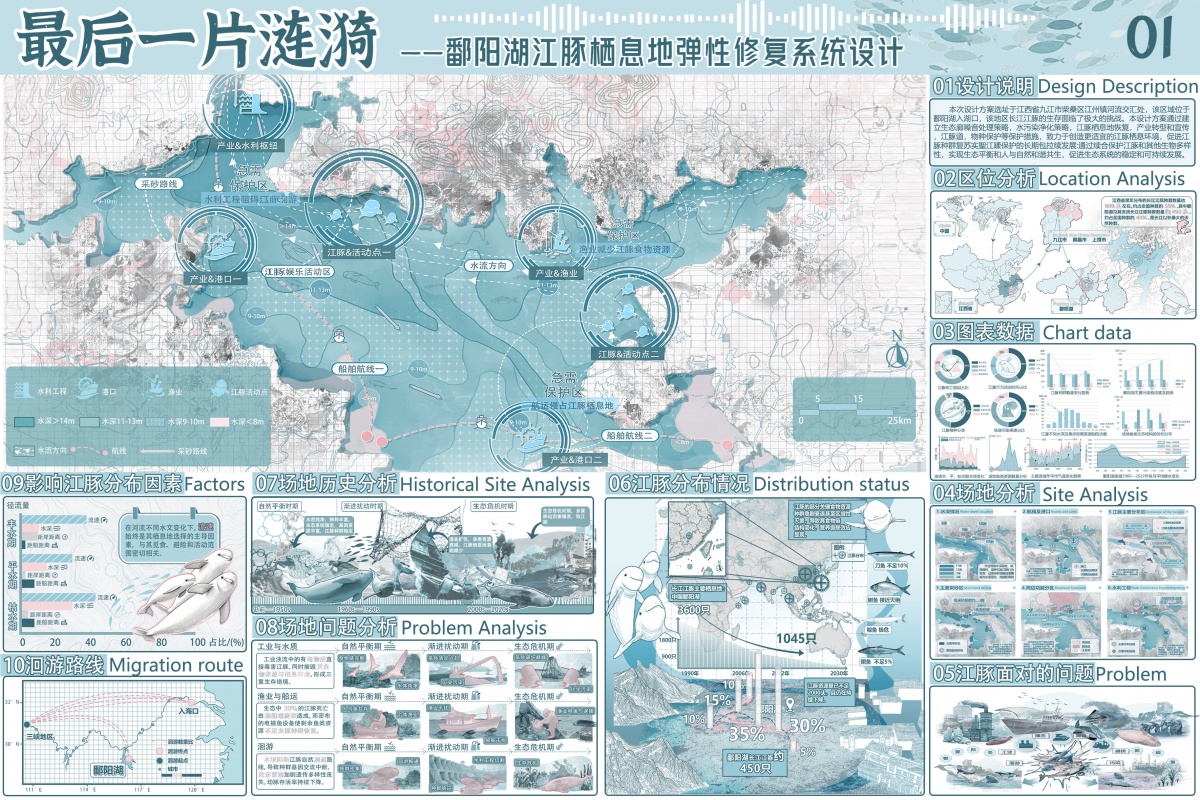

▲场地现状及问题

设计说明

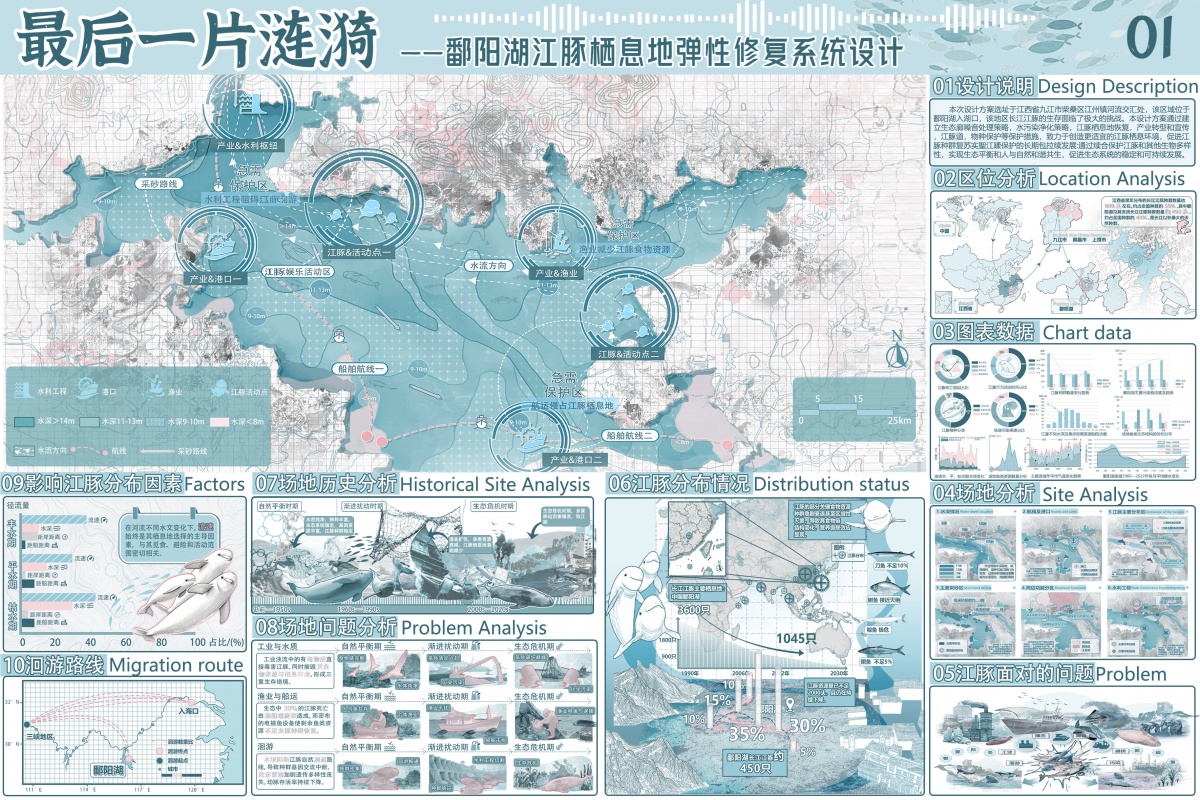

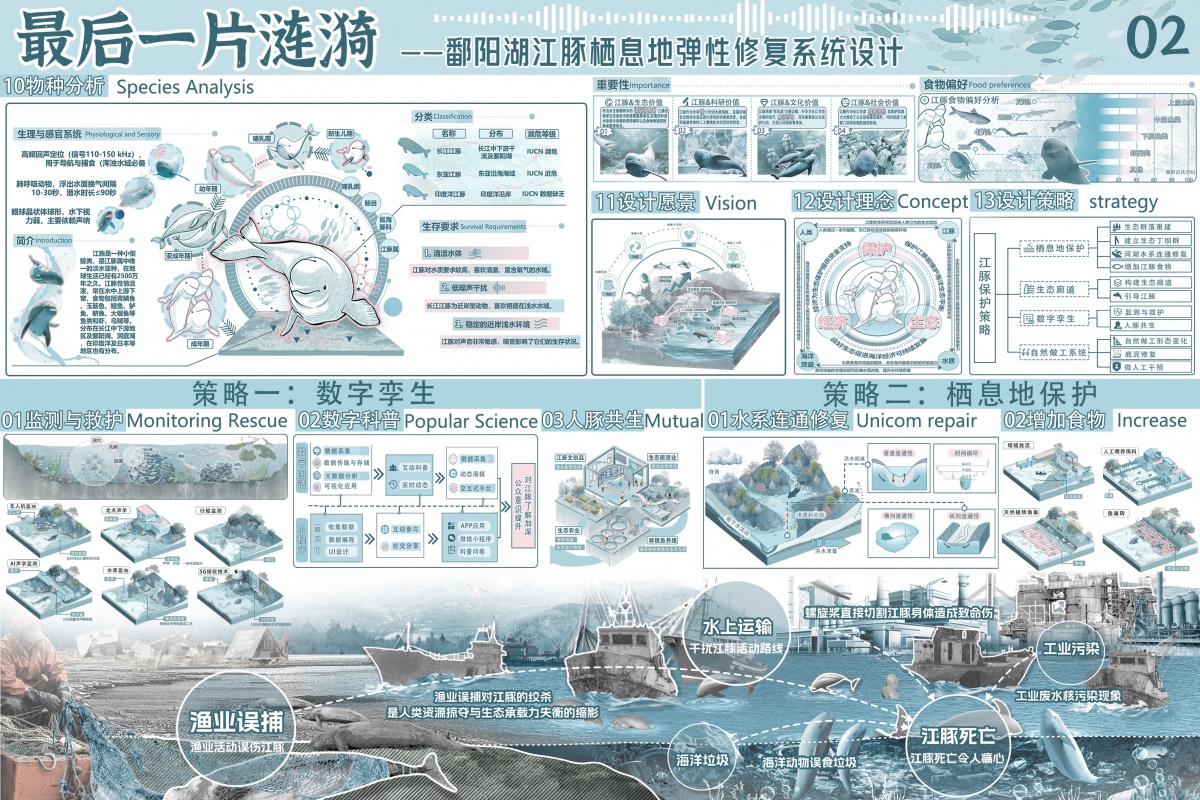

▲物种分析与数字孪生设计策略

▲策略效果图与栖息地保护策略

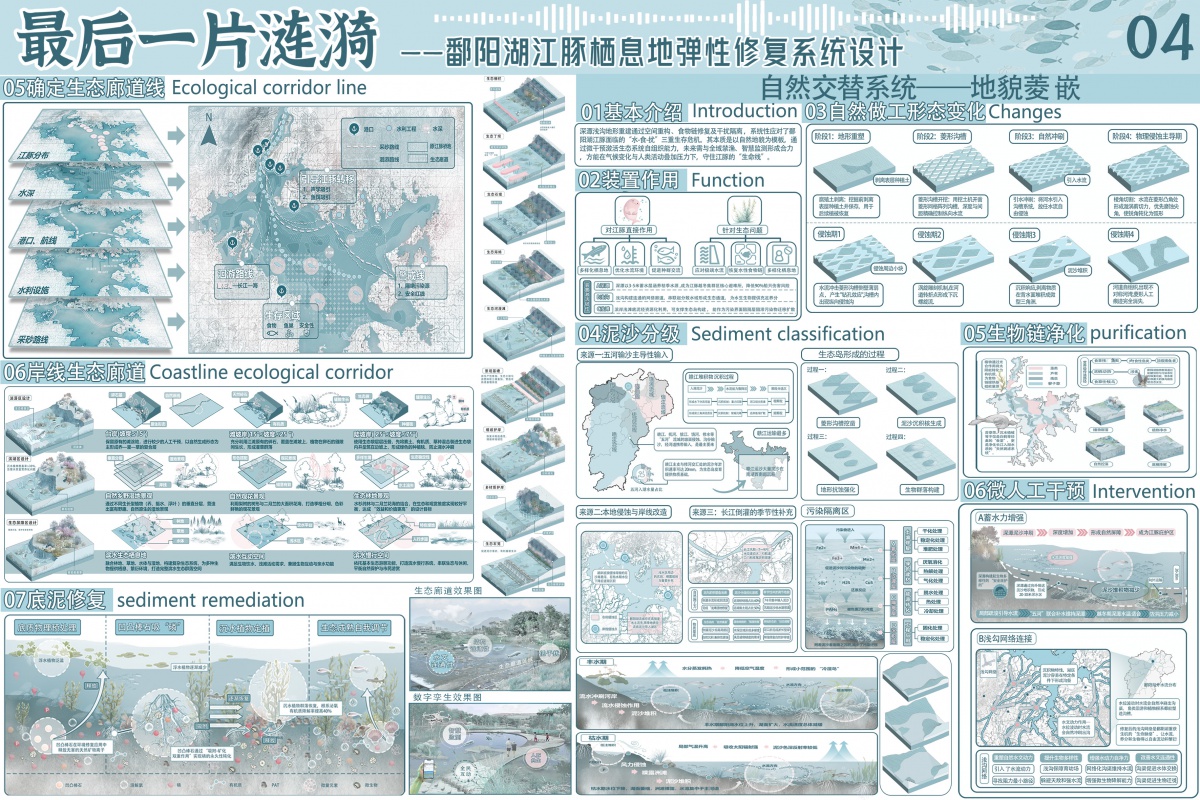

▲生态廊道及自然做工系统策略

设计感悟

设计亮点

专家评语

作品准确把握了鄱阳湖生态退化、江豚栖息地破碎化的核心矛盾,提出栖息地修复、生态连通、智慧守护的三维策略,既有科学严谨性,又展现出技术与文化的融合。设计中运用生态丁坝群、生态廊道与自然做工系统,在低干预前提下实现高适配的生态恢复,充分体现了“以自然养自然”的理念。同时,数字孪生技术的引入,不仅为淡水豚类的智慧保护开辟了新路径,也使修复过程更精准与可持续。作品的独特价值在于,它超越了单纯的生态修复,重建了人、江豚与鄱阳湖之间的情感纽带,将保护转化为社会共识与文化认同。整体方案兼具生态、科技与社会三重意义,具有极强的示范性与推广价值,是一份兼顾科学深度与公共意义的优秀设计成果。

此设计紧扣鄱阳湖江豚生存危机,以 “修复、连通、守护” 为核心,多举措解生态与人文矛盾,既助江豚栖息,又促人豚和谐,兼具生态与社会价值。

该设计聚焦鄱阳湖江豚栖息地修复,创新 “栖息地修复 - 生态连通 - 智慧守护” 三维策略,数字孪生技术与自然做工系统融合突出,可视化与叙事逻辑清晰,为淡水豚类保护与生态智慧修复提供了兼具科学创新与社会价值的实践范式。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:819

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:924

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:804

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1959

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:909

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:845

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:862

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:817

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0