主创设计:雒腾宇

设计成员:李春阳 蒋蕙 李新月

指导老师:殷利华 王通

作品编号:ILIA-S-202513495

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 生物网络构建

8

8项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:萤河契约——生态-产业协同设计下的东湖吹笛景区萤火虫复兴计划

院校名称:华中科技大学-建筑与城市规划学院

指导老师:殷利华 王通

主创姓名:雒腾宇

成员姓名:李春阳 蒋蕙 李新月

项目地点:湖北省武汉市

项目规模:6.79平方公里

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-生物网络构建

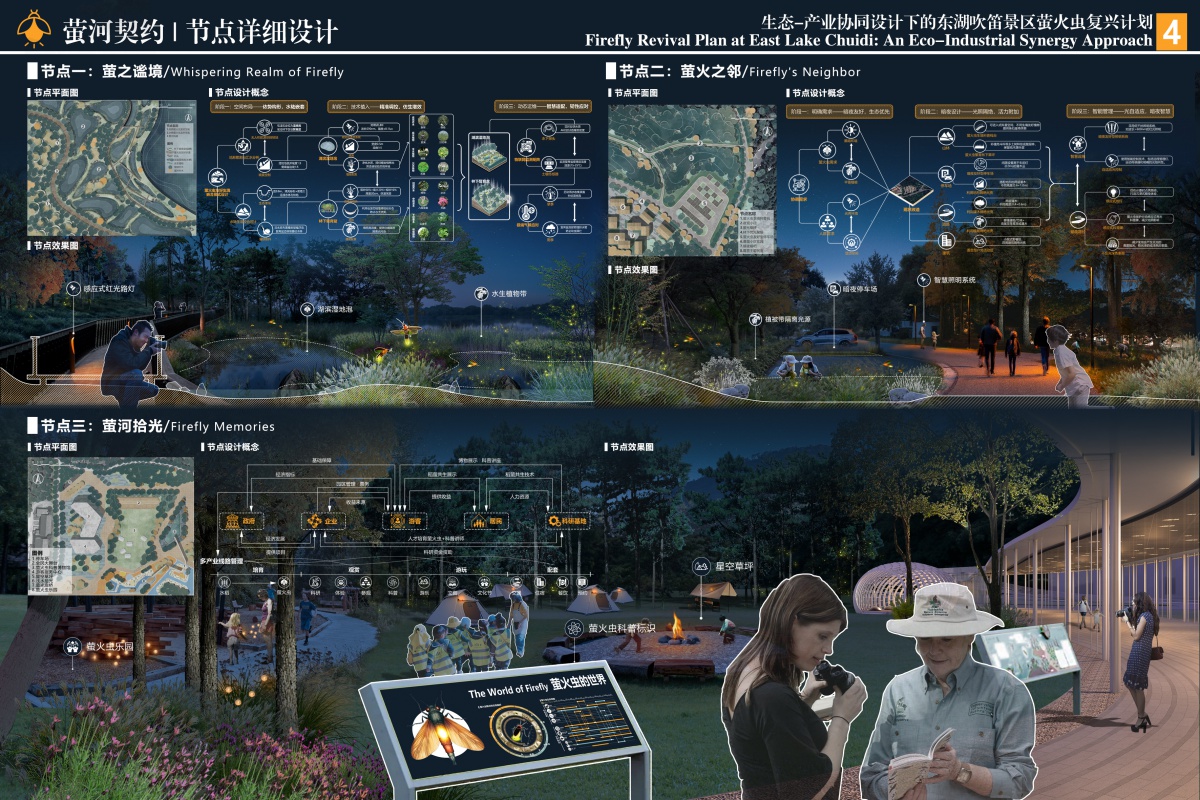

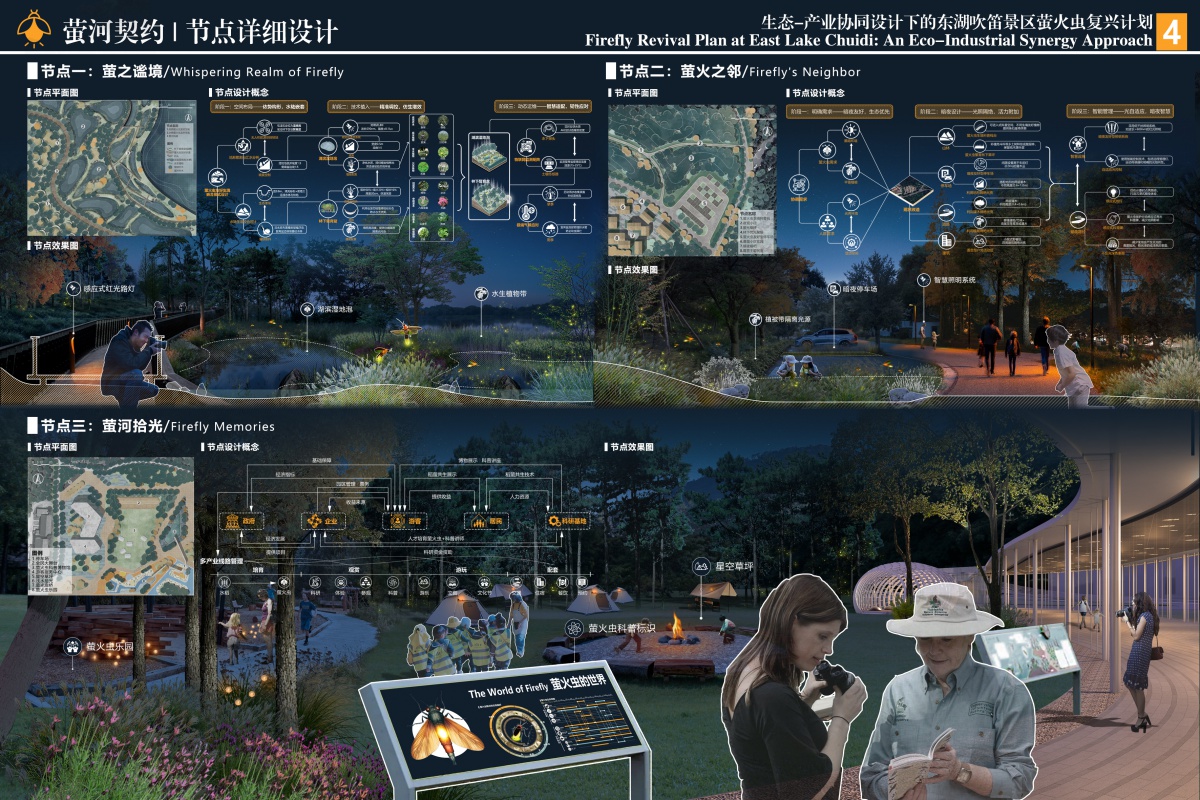

▲节点详细设计

设计说明

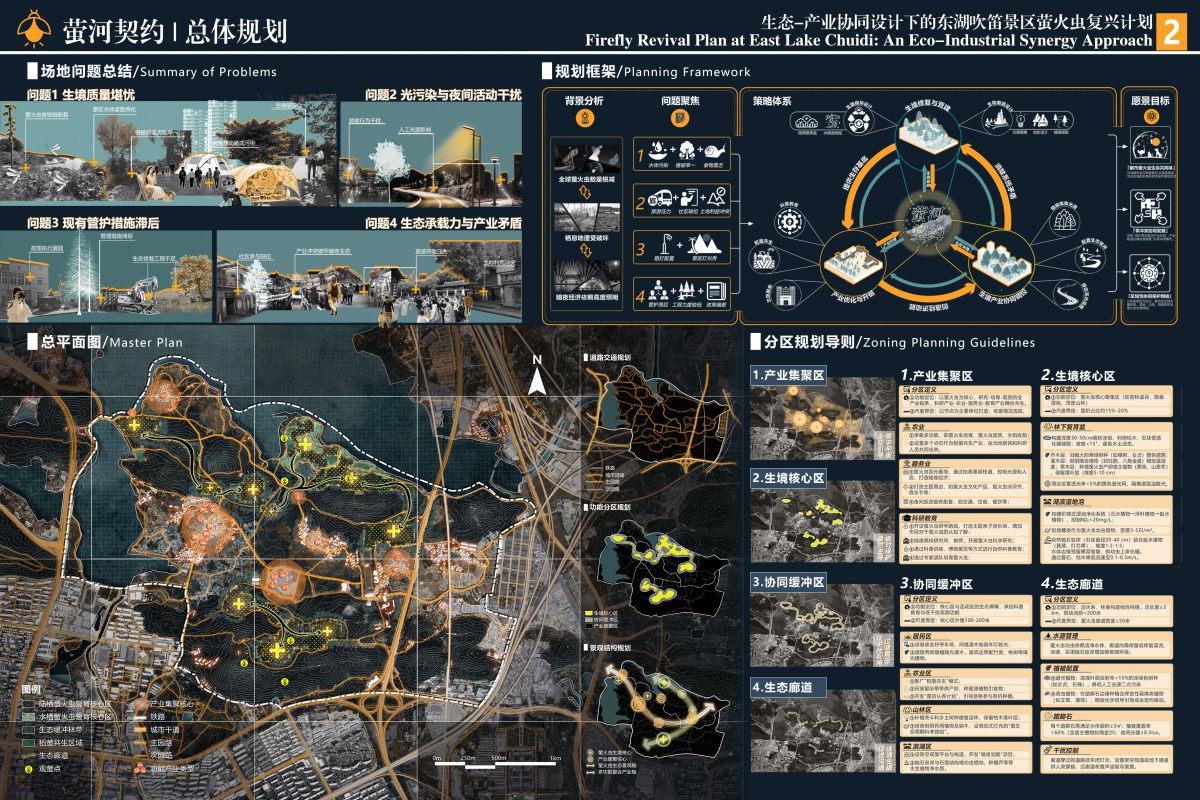

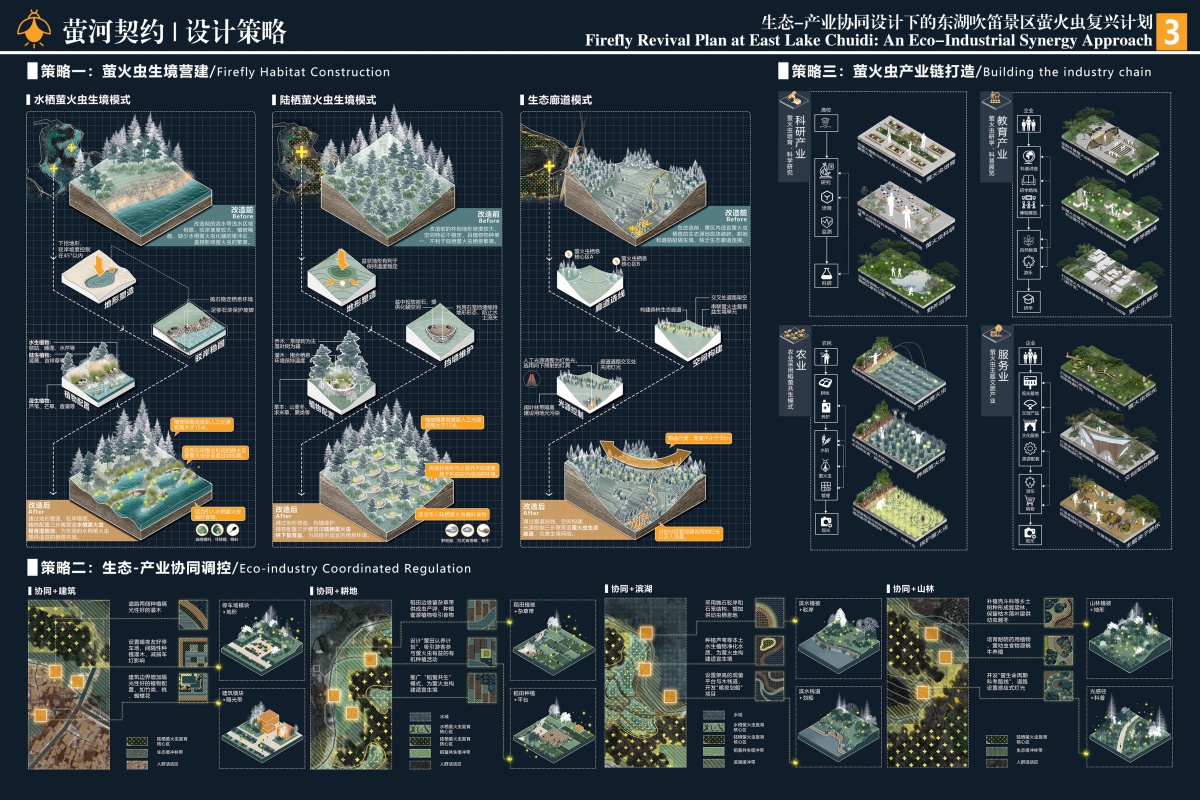

基于前期问题,设计以 "萤河契约" 为核,构建生态-产业协同体系:通过陆栖抚育盆和湖滨湿地泡修复生境;以灯光波长智能调控、建筑生境化改造消解保护与开发冲突;将生态农业、暗夜科普、修复体验转化为萤火虫友好型产业,让游客在观萤体验中成为保护参与者。

当流萤再次点亮滨湖夜空,当生态产业反哺生境修复,吹笛景区将成为城市与自然共生的典范. 以萤火为媒,缔结人城自然的永续契约,为高密度建成区生物多样性提供可复制的有效范式。

▲选题背景与前期分析

▲总体规划与分区导则

▲设计策略

设计感悟

设计亮点

②生态—产业协同破局:跳出 “保护与开发对立” 误区,用灯光波长智能调控、建筑生境化改造消解冲突,同步将生态农业、暗夜科普转化为 “保护型产业”,让产业收益反哺生境维护,实现可持续循环。

③公众参与式保护设计:通过红外观测直播、修复体验活动、碳积分认养等形式,让游客从“观萤者”转变为“守护者”,重构人-萤-城情感连接,解决传统保护中“公众缺位”问题。

④在地教训转化的可推广范式:复盘东湖两次萤火虫项目失败经验,形成“生境修复-冲突消解-产业协同-公众参与”完整体系,为全球城市核心区生物多样性保护提供可复制的实践模板。

专家评语

方案紧扣全球萤火虫濒危与东湖景区生态孤岛化的现实难题,创新提出生境修复、冲突消解、产业协同、公众参与的完整路径。通过陆栖抚育盆、湿地泡修复等技术手段,弥补高密度城区生境修复的技术空白;利用灯光波长智能调控与建筑生境化改造,化解开发与保护的对立;更将生态农业、暗夜科普与修复体验转化为保护型产业,实现经济收益反哺生态维护。特别值得肯定的是,方案注重公众参与,赋予游客“守护者”的角色,让保护成为集体共识与实践。整体而言,该作品兼具科学性、创新性与社会价值,为城市核心区生物多样性保护提供了可复制的范式,极具启发意义。

该设计聚焦武汉东湖萤火虫复兴,创新构建 “生态 - 产业 - 公众” 协同体系,生境修复与产业转化策略突出,可视化与叙事逻辑清晰,为城市核心区生物多样性保护与可持续发展提供了兼具技术创新与社会价值的实践范式。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:818

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:923

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:802

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1952

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:903

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:843

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:859

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:814

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0