陆海模印,生汐织城--基于建构模元协同和生态梯级补偿的天津市塘沽南站片区更新计划

"Land-Sea Imprint, Tidal Weaving—Renewal Plan of Tangu South Station Area in Tianjin Based on Tectonic Module Synergy and Ecological Grading Compensation"

主创设计:张羽珊 丁伊航

指导老师:蹇庆鸣 杜孟鸽 李晋轩

作品编号:ILIA-S-202513489

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

12

12热度:283

项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:陆海模印,生汐织城--基于建构模元协同和生态梯级补偿的天津市塘沽南站片区更新计划

院校名称:天津大学-建筑学院

指导老师:蹇庆鸣 杜孟鸽 李晋轩

主创姓名:张羽珊 丁伊航

设计时间:2025-05-20

项目地点:天津

项目规模:265800平方米

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

项目鸟瞰图

设计说明

本次设计基地选择在天然湿地退化严重的海河入海口区域,同时基于天津市滨海新区于家堡-响螺湾片区优越的经济基础与政策倾斜,从可持续设计理念出发,作出用自然手段将生态要素植入科创办公,进而产生广泛持久的人才吸引力与经济发展动力的尝试。

设计以滨海站为人流动力来源、茱莉亚音乐学院与塘沽南站旧址为文化基调、宝龙广场及其公寓为商业基础、生态化建设为产业导向、切实改善空间使用者的日常体验为设计初衷,在于家堡滨河公园及其周边片区建立集生命科学科创办公、科教、文旅、居住、商业为一体的生态城市试验区。

设计以“站——城——河”为设计核心;基于滨海站至海河的视觉通廊设立交通、空间与景观的主要轴线;基于“前沿科创办公——活力科教中心”的“产——学”一体化构思设立交通、空间与景观的次级轴线;围绕两级轴线设计“绿带”,串联主要功能区,并在西部联系海河形成小型“人工潮间带”,不仅将场地地面绿化紧密联结,也通过人工潮间带对鸟类的吸引,在三维层面将建筑内嵌的“绿盒”与外界联系起来,参与大自然的生态系统演替与四季更迭。至此,片区内形成“三心、两轴、一带”的设计格局。

高密度办公区中真实存在且不断发展变化的生态要素,不仅是改善办公人群身心健康的有效手段,也是吸引各地人才加入、为片区注入持续发展活力的“触媒”。正如《赤壁赋》所说,“唯江上之清风与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”。

设计以滨海站为人流动力来源、茱莉亚音乐学院与塘沽南站旧址为文化基调、宝龙广场及其公寓为商业基础、生态化建设为产业导向、切实改善空间使用者的日常体验为设计初衷,在于家堡滨河公园及其周边片区建立集生命科学科创办公、科教、文旅、居住、商业为一体的生态城市试验区。

设计以“站——城——河”为设计核心;基于滨海站至海河的视觉通廊设立交通、空间与景观的主要轴线;基于“前沿科创办公——活力科教中心”的“产——学”一体化构思设立交通、空间与景观的次级轴线;围绕两级轴线设计“绿带”,串联主要功能区,并在西部联系海河形成小型“人工潮间带”,不仅将场地地面绿化紧密联结,也通过人工潮间带对鸟类的吸引,在三维层面将建筑内嵌的“绿盒”与外界联系起来,参与大自然的生态系统演替与四季更迭。至此,片区内形成“三心、两轴、一带”的设计格局。

高密度办公区中真实存在且不断发展变化的生态要素,不仅是改善办公人群身心健康的有效手段,也是吸引各地人才加入、为片区注入持续发展活力的“触媒”。正如《赤壁赋》所说,“唯江上之清风与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适”。

生态技术分析图

总平面图与住宅气候适应性分析图

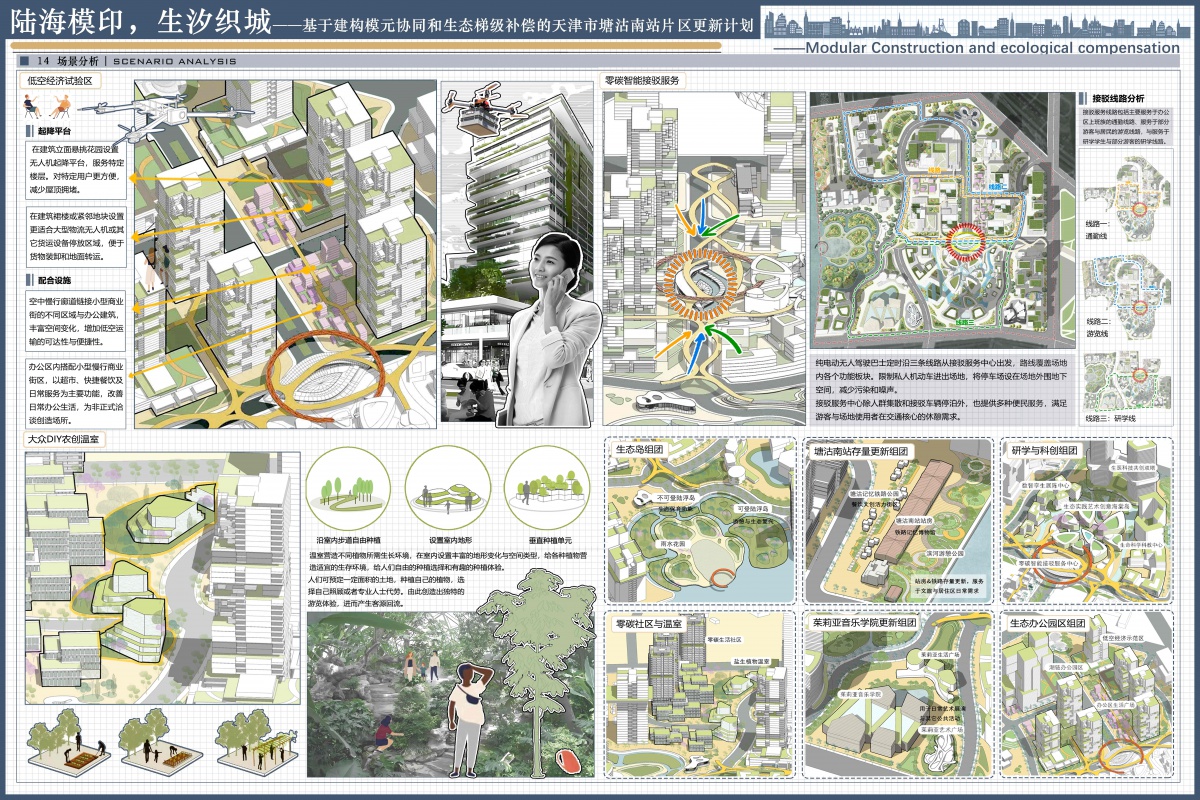

组团分析图

设计感悟

项目不仅是一次常规的城市设计实践,更是一次面向未来的、具有先锋意义的生态城市建构实验。我们坚信其值得嘉奖,原因在于它成功地实现了突破与创新:从“生态保护”到“生态主动营造” 本项目超越了传统的“划定保护区”式的被动保护思路,创造性提出了 “人工潮间带” 这一核心概念,实现了生态、经济、社会效益的完美闭环。

设计亮点

该设计方案以生态修复与城市功能融合为核心,立足海河入海口退化湿地的现实问题,提出“人工潮间带”这一创新性生态干预手段,兼具科学性与实践价值。方案具有以下亮点:

1.理念前沿,逻辑清晰

设计以“潮间带”生态机理为原型,通过模拟自然干湿交替、物种共生的动态系统,构建“站—城—河”空间格局,体现了“基于自然的解决方案”(NbS)的先进理念。轴线与绿带设计强化了空间联系,形成了清晰的城市肌理。对生物多样性提升、候鸟栖息地修复与城市活力激发的多目标协同考虑充分,符合生态城市建设的国际趋势。

2.产城融合策略合理

通过“三心两轴一带”的空间结构,将科创办公、科教文旅、商业居住等功能有机串联,尤其以“绿带”衔接滨海站与海河视觉通廊,强化了交通枢纽与生态资源的互动,形成“产—学—游”闭环,有助于人才集聚与产业升级。

3.技术性与人文性并重

人工潮间带的设计不仅关注生态功能(如土壤改良、鸟类招引),还通过“绿盒”立体绿化将自然引入高密度办公区,呼应了健康建筑理念。设计重视生态资源的精神价值,体现了对使用者心理需求的深度考量。

1.理念前沿,逻辑清晰

设计以“潮间带”生态机理为原型,通过模拟自然干湿交替、物种共生的动态系统,构建“站—城—河”空间格局,体现了“基于自然的解决方案”(NbS)的先进理念。轴线与绿带设计强化了空间联系,形成了清晰的城市肌理。对生物多样性提升、候鸟栖息地修复与城市活力激发的多目标协同考虑充分,符合生态城市建设的国际趋势。

2.产城融合策略合理

通过“三心两轴一带”的空间结构,将科创办公、科教文旅、商业居住等功能有机串联,尤其以“绿带”衔接滨海站与海河视觉通廊,强化了交通枢纽与生态资源的互动,形成“产—学—游”闭环,有助于人才集聚与产业升级。

3.技术性与人文性并重

人工潮间带的设计不仅关注生态功能(如土壤改良、鸟类招引),还通过“绿盒”立体绿化将自然引入高密度办公区,呼应了健康建筑理念。设计重视生态资源的精神价值,体现了对使用者心理需求的深度考量。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0