主创设计:乔晶晶

设计成员:石谙琪 姚雨轩

指导老师:梁家年 管雪松

作品编号:ILIA-S-202513485

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 居住性空间营造 - 智慧人居与未来场景

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:海上新城——基于海平面上升预警下模块化海上漂浮城市设计

院校名称:南京信息工程大学-传媒与艺术学院

指导老师:梁家年 管雪松

主创姓名:乔晶晶

成员姓名:石谙琪 姚雨轩

项目类别:方案设计-居住性空间营造-智慧人居与未来场景

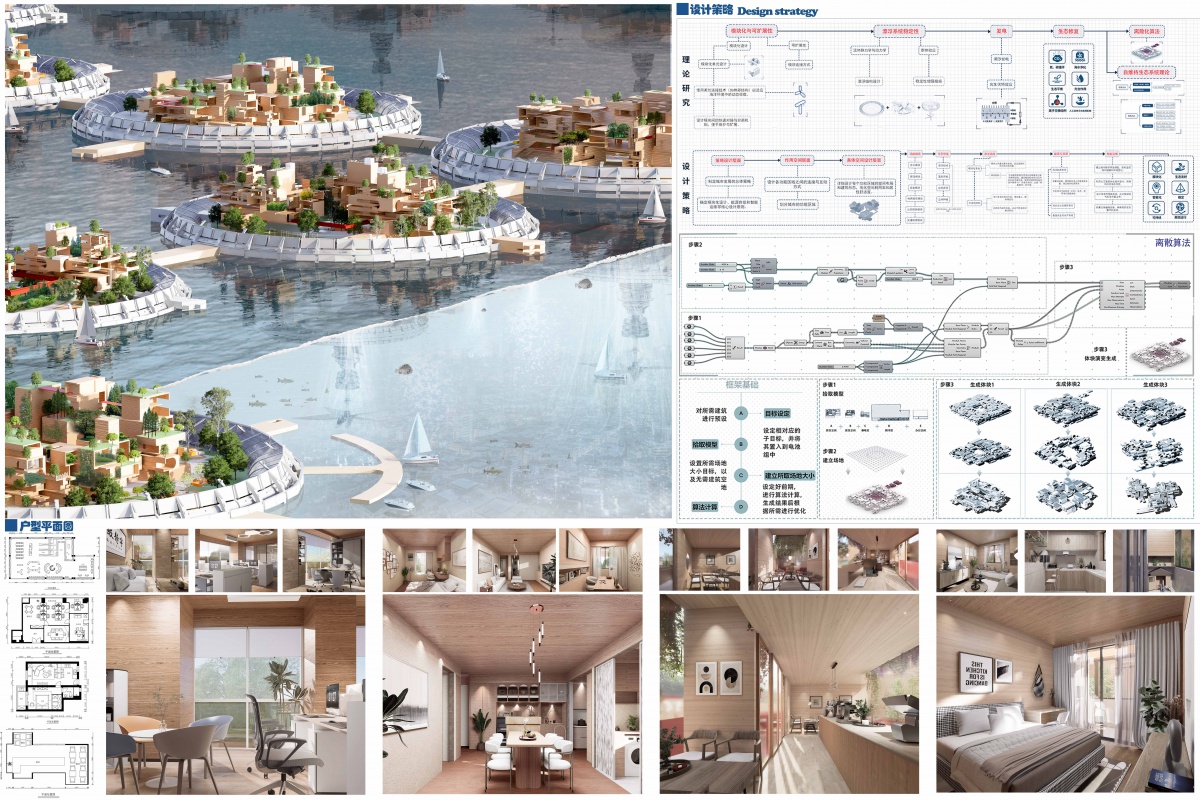

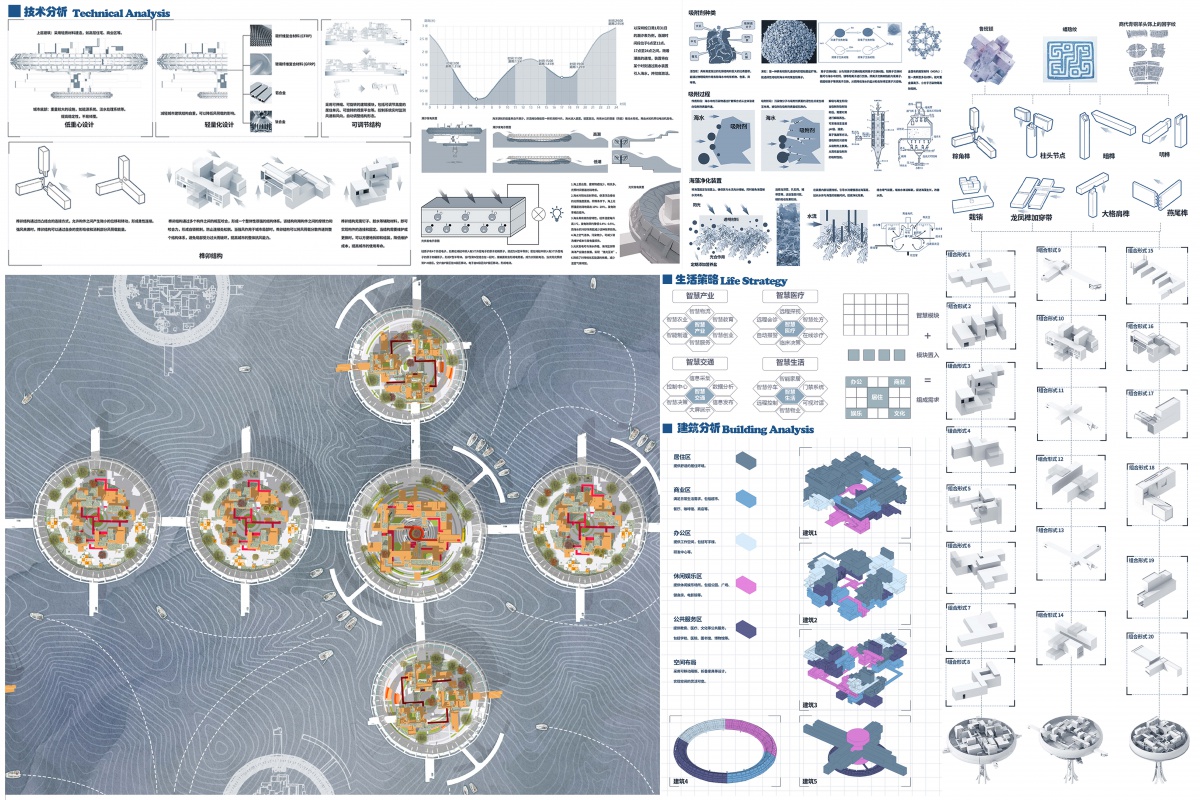

▲设计策略与水上空间展示

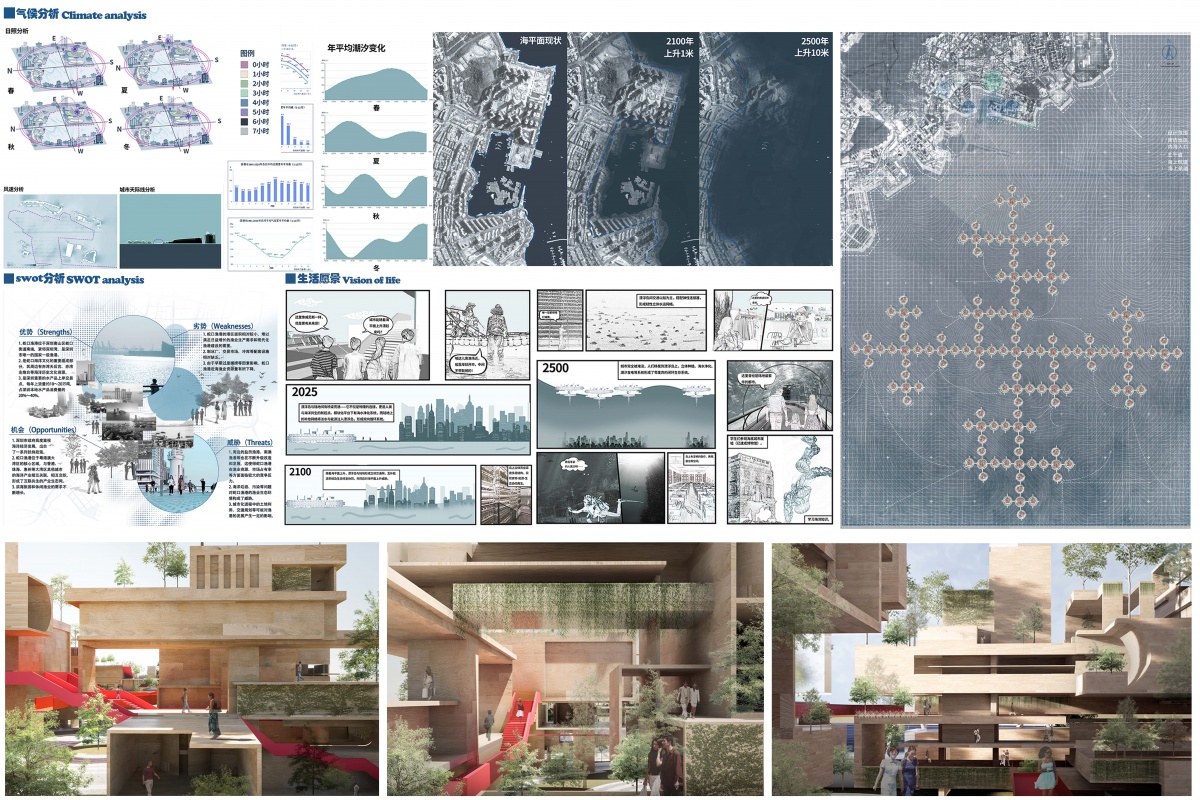

我们从生活空间、生产空间和生态空间三个层面展开设计研究,建设以人为本的漂浮社区。生活空间主要是建筑群落,为人们提供居住、娱乐、办公、商业和公共服务等空间。生产层面则是设置垂直农业和水体养殖。生态空间层面则是整个漂浮岛可以达到自循环,所有的能源资源和废弃产物能在岛内消化,靠自然产品来存活,电力来源主要依靠潮汐发电,水资源则主要依靠海水淡化。我们漂浮岛的建筑设计主要为两部分,第一部分是水上建筑群落,第二部分是基座设计。水上建筑我们以模块化设计为理念指导,同时结合场地历史文化来进行设计,深圳蛇口的名字由来是因为其地理板块像张着嘴的蛇。我们挖掘其象征图腾也就是蟠虺纹,对其内部纹样进行提取,运用榫卯结构来将建筑搭建成纹样的形式,并且生成了20种组合形式,来满足不同的空间需求。单体的漂浮岛在利用面积上有一定的局限性,因此我们运用了离散化算法来辅助设计,计算如何能够最合理、高效的将组合合理再次配置。

设计说明

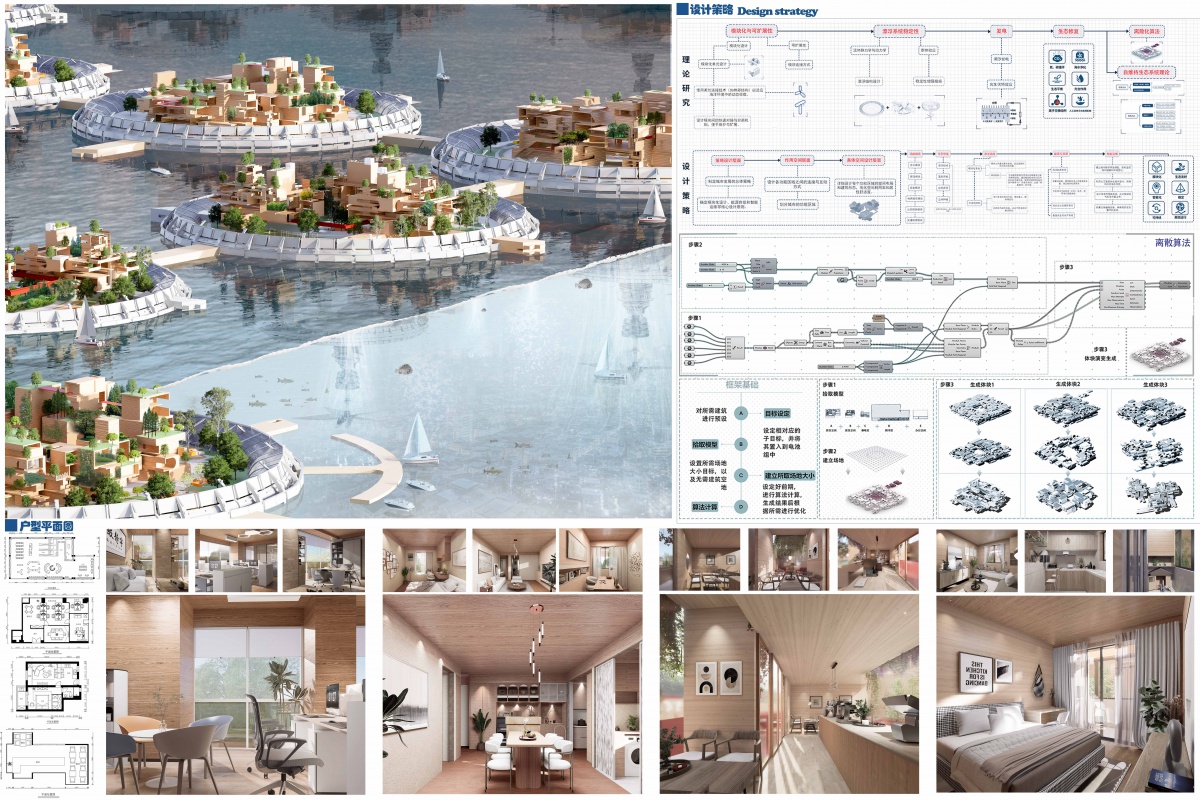

▲现状问题与解决策略

根据最新 IPCC 报告,即使我们大幅减排,到本世纪末海平面仍可能上升 0.5 米以上;如果排放失控,上升幅度可能超过 1 米。通俗而言,就是全球大多数沿海居民的家园、无数沿海城市的基础设施将面临被淹没的威胁。“放弃沿海,向内陆迁移”说起来容易,但涉及数亿人口的搬迁、基础设施重建、文化遗产损失,其复杂性和成本难以估量。有没有一种方式,能让我们在熟悉的海岸环境中继续生存和发展,而不必完全放弃?我们围着此设问,从而提出漂浮岛设计的概念。我们的设计核心是以“未来海洋人居”为题景,创新性融合模块化建筑与传统榫卯结构,打造兼具科技感与文化内涵的可持续海上社区。我们的项目位于深圳蛇口港,以深圳蛇口港的海洋文化为基底,通过前瞻性设计重新定义滨海空间与城市发展的共生关系。深圳蛇口交通便利,并且拥有丰富的历史人文资源。

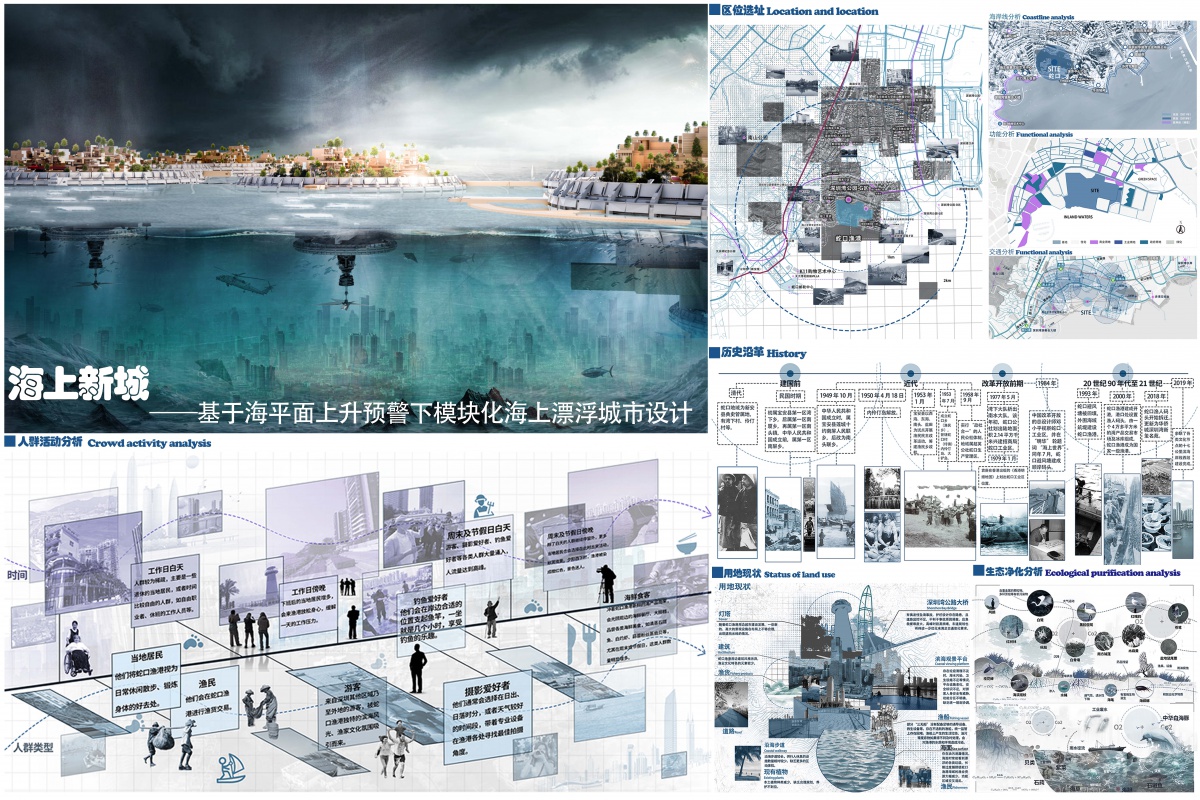

▲前期调研与未来愿景

在前期我们对深圳蛇口进行了现状调研,深圳蛇口港最初是一个小渔村,但后来过度捕捞产生了一些列的生态问题,其附带的文化也逐渐消失。在城市化进程推进的同时,深圳蛇口也面临着用地紧张的问题。同时,该区域大多是以居住用地为主,人类该何去何从成为深圳蛇口港的核心问题。通过数据分析,蛇口在未来一百年后将面临被淹没的风险,并且该区域拥有丰富的潮汐资源和生物资源。我们希望可以通过漂浮岛的设计,在未来海平面上升时,将这些丰富的文化资源保留下来,同时为人类居住提供更多可能性。

▲技术图纸与空间生成

第二部分基座设计是采用的半潜式漂浮平台,通过降低重心,来提高稳定性。并且利用浮力调节系统来适应潮汐的变化。在装置上附着蓝藻等来净化。基座另外一半漂浮在海面上的部分则设置太阳板来进行蓄电。我们的设计并不只是想单一的去解决蛇口的被淹没问题,而是希望在未来能够广泛的在海面上进行使用,因此整体的设计都是围绕着自循环出发,因此我们对漂浮岛也制定了一系列的生活策略和运营模式。

设计感悟

设计亮点

我们组的设计是面向未来所构想的,人类总是对未知的事物感到迷茫,我们希望在灾难来临之前就可以有应对策略。我们的设计分为水和水下两部分,水上城市基础由数百个互联的智能模块化平台组成,采用轻质高强复合材料。平台可根据需要重组、扩展或收缩,具备随波浪起伏的被动稳定性与主动平衡系统,完美适应台风、海平面上升等挑战;在城市水下部分及周边,设计人工礁石、海草床和贝类养殖矩阵。这不仅为海洋生物提供栖息地,增强生物多样性,还能自然净化水质、减缓波浪冲击,形成一道活的防护屏障。在深圳蛇口建设海上漂浮城市,不仅具有经济可行性和技术潜力,更能成为展示中国创新与可持续发展能力的标志性项目。

专家评语

理念新颖、思路清晰、表达精美

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0