主创设计:杨尧 寇影 朱虹霏 李秀敏

指导老师:陈明来

作品编号:ILIA-S-202513464

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 居住性空间营造 - 社区景观与全龄共享

19

19项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:巷往花园

院校名称:攀枝花学院-艺术学院

指导老师:陈明来

主创姓名:杨尧 寇影 朱虹霏 李秀敏

项目地点:成都市武侯区玉林路

项目规模:500平方米

项目类别:方案设计-居住性空间营造-社区景观与全龄共享

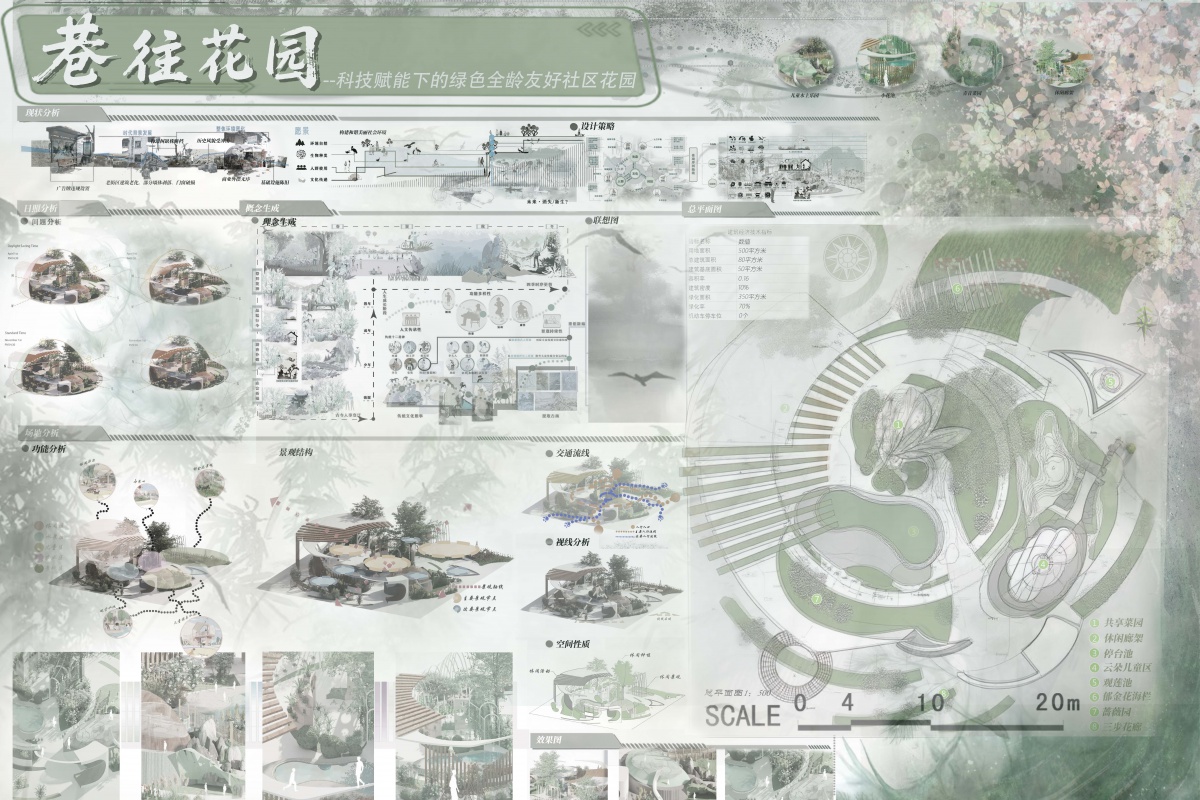

社区花园前期分析

立足场地区位、气候等条件,结合人群需求,挖掘场地历史文化与社区肌理,以科技为支撑,打造生态优良、能满足各年龄段居民休闲等需求的社区空间,助力居民重拾街巷记忆,畅享绿色生活。

设计说明

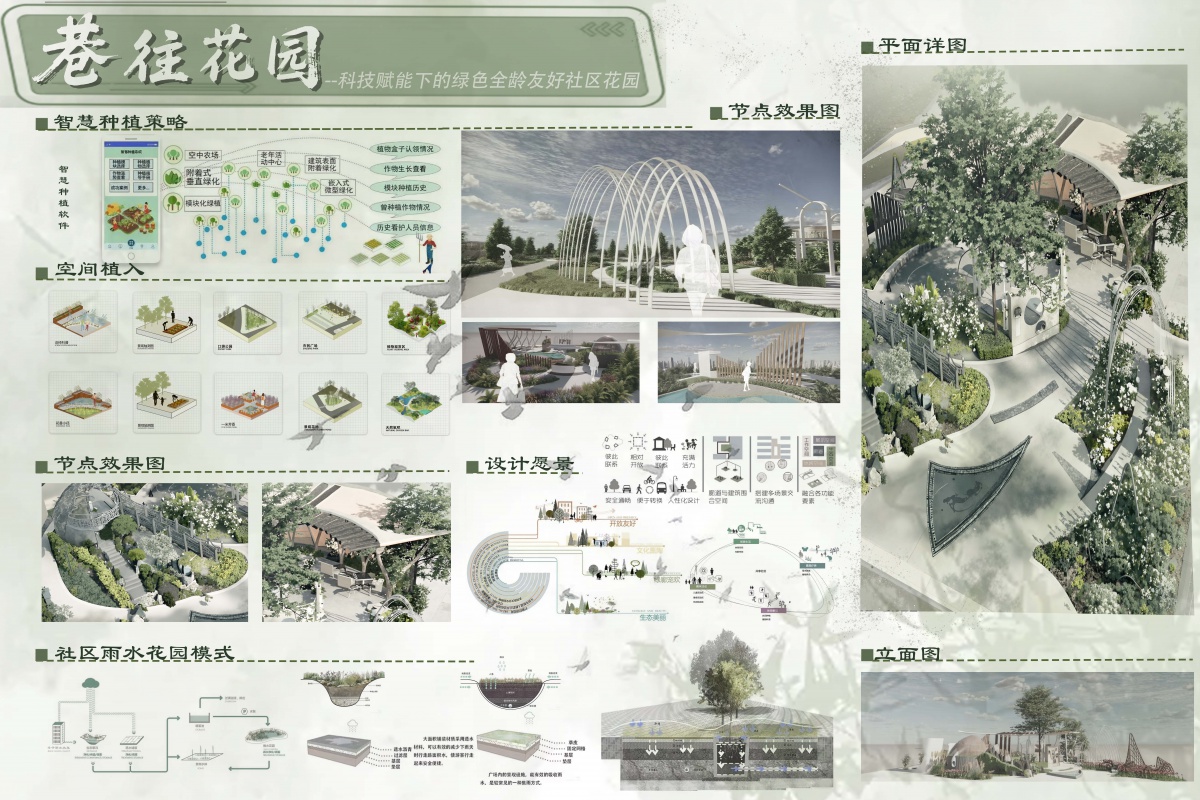

老年人可聚焦共享菜园,这里提供种植、采茶、喝茶及休闲社交的一体化空间,满足其亲近自然、社交互动的需求;儿童依托雨水花园,园内设置玩水区与植物科普区,兼顾趣味性与科普教育功能,为儿童提供自然探索的场所;全体社区居民则可通过垃圾分类积分兑换机制(积分可兑换手工品或肥料),参与花园共建与资源循环,形成全民参与的社区治理氛围。

社区花园设计过程与流线分析

“巷往花园”以重拾街巷记忆、科技赋能绿色生活、全龄友好共享为核心,挖掘街巷文化,用科技(智能灌溉等)、生态工艺(透水铺装等),搭配本土植物,打造全龄友好的绿色社区空间,图纸水墨风排版,信息丰富,效果图直观展现科技与自然融合之美。

社区细节节点分析图一

它呈现了花园多方面的设计内容,有智慧种植策略,借助相关软件等实现科学种植;还有空间植入的多样形式示意;不同节点的效果图,展现花园局部景观风貌;设计愿景部分,阐述对花园功能、氛围等的规划;社区雨水花园模式,体现雨水收集利用等生态设计;同时包含平面详图、立面图等,全方位展示了这个社区花园在科技助力下,兼具绿色生态与全龄友好的设计理念与规划。

社区细节节点分析图二

选多样植物营造多彩景观,划分智慧互动、生态体验等功能区满足不同需求,用石材、pvc膜等材质提升质感,设太阳能充电座椅、海绵设施体现科技与生态,还通过SWOT分析明确优劣势与发展机遇,旨在打造居民喜爱的社区公共空间。

设计感悟

设计亮点

2、通过居民自发提供厨余垃圾放置酵素箱内,得到垃圾再利用,成为哺育菜园的酵素肥料。满足居民亲近自然废物利用的需求。

3、再休憩长廊上安装太阳能发电板,通过太阳能发电并将电力传输至下方智能座椅再在其下方,使得人们再休息娱乐的同时可以给手机充电满足人们生活需求。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0