主创设计:林晓梅

指导老师:陈光

作品编号:ILIA-S-202513457

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

12

12项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

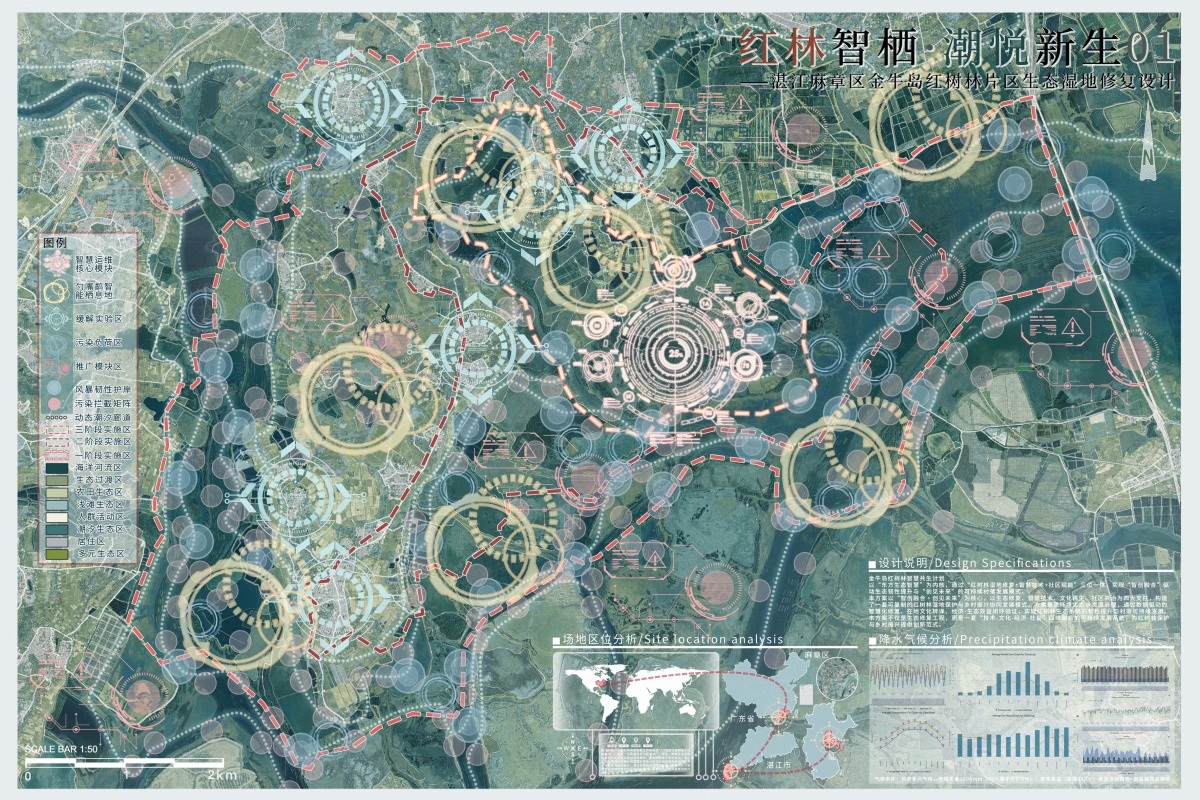

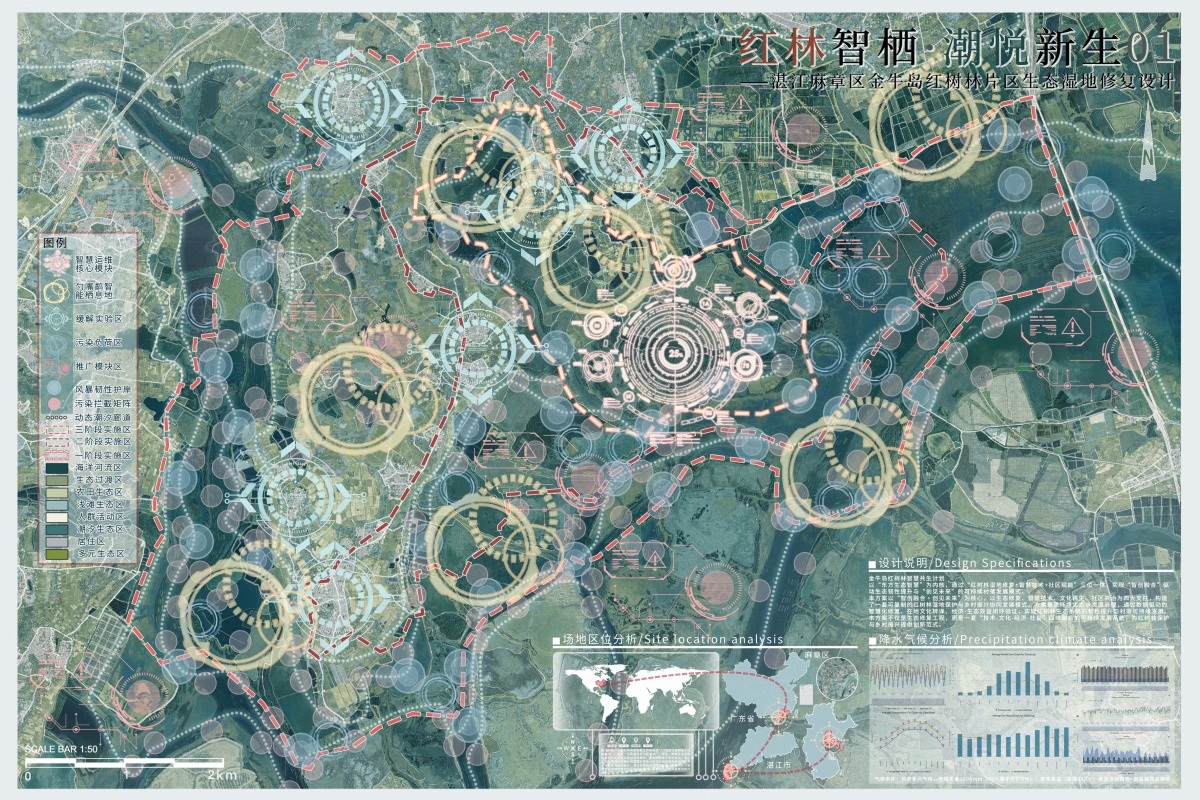

项目名称:红林智栖·潮悦新生——湛江麻章区金牛岛红树林片区生态湿地修复设计

院校名称:广东工业大学-建筑与城市规划学院

指导老师:陈光

主创姓名:林晓梅

设计时间:2025-08-30

项目地点:湛江市麻章区金牛岛

项目规模:400公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

场地设计总平面

以 “智创融合・创见未来” 为核心,通过总平面布局实现 “生态 - 技术 - 文化 - 社会” 四维协同。明确划分生态保护区、修复实验区、社区活动区等功能板块,兼顾红树林生态修复的科学性与乡村发展的实用性,构建 “红树林 - 村落 - 产业” 共生空间格局。基于场地潮汐规律(不规则半日潮,潮差 2-3m)与生态敏感性评估,采用模块化施工逻辑。优先建设风暴韧性护岸、污染拦截矩阵等核心生态设施,同步预留动态潮汐廊道接口,为后续智慧调控系统安装奠定基础。

设计思路:

生态修复:构建智慧潮汐调控系统、污染拦截矩阵、生物多样性提升计划,强化红树林湿地的气候适应能力。

技术穿透:运用AI、IoT、无人机监测等技术,优化运维效率,实现生态修复的精准化、低成本化。

文化再生:解码雷州半岛文化基因,转化为景观设计语言(如渔网纹光伏廊架、声波互动装置),避免符号堆砌。

经济闭环:通过碳汇交易、生态旅游、文创产业形成可持续收益,确保项目长期运维。

社区赋能:建立村民自治公约,培训“生态技术员”,保障弱势群体权益,实现社会公平。

设计说明

项目问题分析

项目坚持 “问题导向” 设计逻辑,通过可视化呈现生态、气候、社区、技术四大维度痛点,为后续策略制定提供精准依据,确保设计方案直击场地核心矛盾,避免盲目规划。我们以图文结合方式明确 “生态退化(如红树林破碎化)、气候威胁(如风暴潮侵蚀)、社区矛盾(如产业单一)、技术短板(如监测滞后)” 四大问题,逻辑层级清晰。为后续 “技术赋能”“文化转译” 等策略提供直接支撑,体现设计的系统性与针对性。

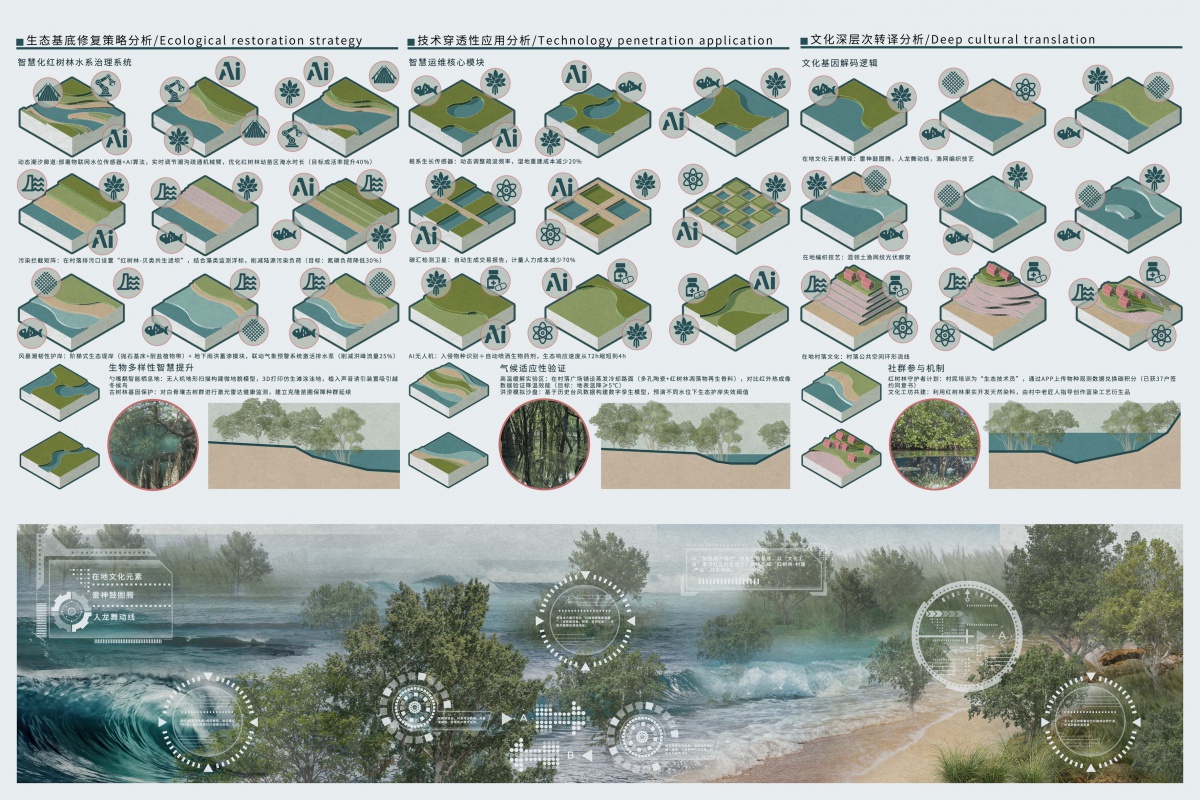

设计策略分析

设计理念:构建 “问题 - 策略 - 目标” 闭环体系,通过 “技术赋能、景观叙事、社区共治、模式复制” 四大路径,实现红树林生态修复与乡村振兴的协同推进,兼顾短期实效与长期可持续性。

施工技术:技术赋能层面:采用 AI 算法编程、机械臂调试、无人机巡护系统部署等技术,实现潮汐调控、污染拦截的智慧化运行。

景观叙事层面:渔网纹光伏廊架采用预制混凝土构件与光伏板集成技术,兼顾结构稳定与低碳发电功能。

内容亮点:分阶段实施计划明确:第一阶段聚焦智慧基建与社群动员(设备在线率≥95%),第二阶段侧重生态模块试运行(生物量增速≥10%),第三阶段实现模式复制(ROI≥50%),可操作性强。

融入社会公平设计,如预留盲文观鸟台、渔船停靠点,体现 “社区共治” 的人文关怀。

生态修复策略

设计理念:将 “智慧技术穿透” 与 “文化深层次转译” 融入生态修复核心环节,既通过科技手段提升修复效率,又通过文化赋能增强社区认同,避免生态修复与人文需求脱节。

施工技术:智慧水系治理:部署物联网水位传感器、潮沟疏通机械臂,通过 AI 算法联动控制,实现潮汐淹水时长精准调节;风暴韧性护岸采用 “抛石基床 + 耐盐植物带” 复合结构,结合地下雨洪蓄渗模块,提升防洪能力。

文化转译落地:渔网纹光伏廊架采用模具预制混凝土纹理,声波互动装置集成声电转换技术,实现雷神鼓文化的功能性表达。

内容亮点:智慧运维模块丰富:涵盖根系生长传感器、碳汇检测卫星、AI 无人机等技术,实现 “监测 - 调控 - 计量” 全流程智能化,生态响应速度从 72h 缩短至 4h。

文化转译避免符号堆砌:将雷神鼓图腾、渔网编织技艺转化为波浪形栏杆、光伏廊架等功能性景观,实现文化传承与实用功能的统一。

设计感悟

设计亮点

2.文化活态传承:不堆砌符号,通过雷神鼓声波装置、渔网纹光伏廊架等将非遗与景观功能结合,推动文化再生。

3.社区运维创新:培育村民“生态技术员”,以碳积分激励参与,破解智慧项目运维难题,兼顾公平与长效。

4.模式可复制性:打包技术、种苗、培训为“修复集装箱”,适配华南滩涂,为同类项目提供标准化范式。

5.效益闭环清晰:通过碳汇交易、生态文创等形成经济-生态良性循环,保障项目可持续运营。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:937

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:813

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1979

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:931

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:859

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:878

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:833

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0