阿城机械制造糖厂旧址景观概念设计

Conceptual Landscape Design of Acheng Machinery Manufacturing Sugar Factory Former Site

主创设计:高京渺

指导老师:张鹏

作品编号:ILIA-S-202513427

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 文化传承与生态文旅 - 遗产活化利用

0

0热度:235

项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:阿城机械制造糖厂旧址景观概念设计

院校名称:哈尔滨信息工程学院-艺术设计学院

指导老师:张鹏

主创姓名:高京渺

设计时间:2025-08-22

项目地点:哈尔滨信息工程学院

项目规模:3.46公顷

项目类别:方案设计-文化传承与生态文旅-遗产活化利用

鸟瞰图

设计说明

阿城机械制糖厂旧址位于哈尔滨市阿城区通城街道,距阿城站和通城路主干线很近,靠近交通要道,有其独特的优势,这里仍然留有着这里曾经的历史痕迹,是工业城市的见证者。目前厂区内保存着的六栋省级保护建筑有:哈尔滨式的办公楼,红砖砌成的制糖车间与糖库等。这座糖厂一百多年的发展演变是从1905年柴瓦德夫投资建厂开始的,作为中国第一家机械制糖厂,它结束了中国甜菜制糖一直依赖于进口的历史,经历过清末的发展困顿、伪满时期的强制征用,新中国成立初期技改后年产值上万吨糖的辉煌、改革开放后产业转型式微,这里的每一枚齿轮都深刻记录了时代变迁。

让废弃的糖厂脱胎换骨成为城市的文化地标,制糖车间变身工艺体验馆串联不同的展览场馆与体验场地的长卷画卷,废置的仓库改造成为社区艺术空间。这样的“修旧如新”,不是简单的修复,而是对“艰苦创业”这种工业精神的再现,在保留老厂址原有的文化、载体、基础设施的同时赋予其展示文化、孵化创意的新功能,并为几代人留下抹不去的情感印记。通过对工业遗产的巧思妙用助力阿城区实现从“锈带”到“秀带”的转变,并以此探索其他同类工业遗存如何既留得住过往记忆、也守得住城市发展底色的一条可持续发展道路。

让废弃的糖厂脱胎换骨成为城市的文化地标,制糖车间变身工艺体验馆串联不同的展览场馆与体验场地的长卷画卷,废置的仓库改造成为社区艺术空间。这样的“修旧如新”,不是简单的修复,而是对“艰苦创业”这种工业精神的再现,在保留老厂址原有的文化、载体、基础设施的同时赋予其展示文化、孵化创意的新功能,并为几代人留下抹不去的情感印记。通过对工业遗产的巧思妙用助力阿城区实现从“锈带”到“秀带”的转变,并以此探索其他同类工业遗存如何既留得住过往记忆、也守得住城市发展底色的一条可持续发展道路。

彩平图

效果图

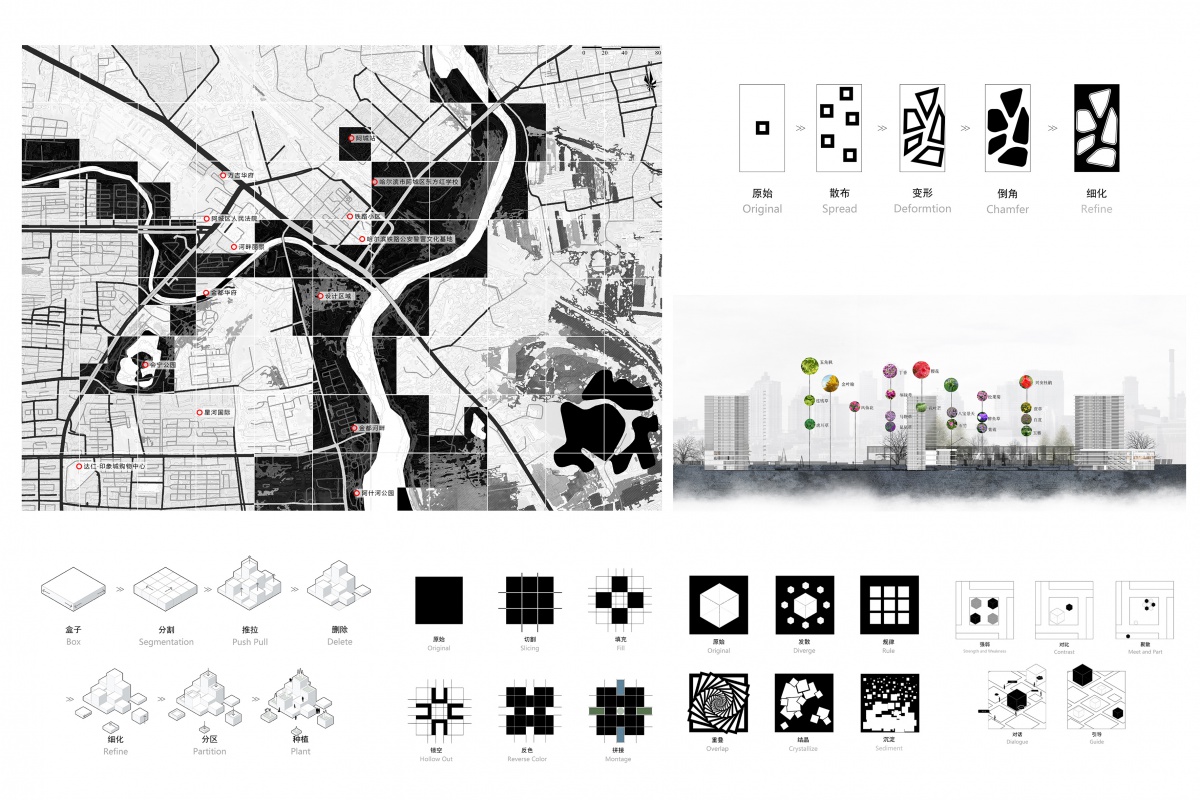

分析图

设计感悟

本设计通过对糖的记忆为叙事线索,不仅保护了珍贵的工业遗产本体,更通过艺术介入与社区赋能,将其转型为一个充满活力的文化地标。项目超越了单一的景观美化,构建了一个集历史、文化体验、休闲社交于一体的复合场所,为东北老工业基地的更新提供了极具示范性的“糖厂模式”,其卓越的综合价值与开创性理念值得高度认可。

设计亮点

本设计的核心亮点在于创造性将阿城糖厂辉煌的工业制糖流程,从“甘蔗进厂”到“白糖出仓”的六大核心工序,进行了一场深刻的“在地转译”与“艺术升华”,使之成为串联全场、叙事性极强的特色景观序列。

首先,叙事性场景再造。我们提取“压榨、清净、加热、蒸发、结晶、分蜜”这六大流程,将其从枯燥的工艺名称转化为可感、可触、可游的沉浸式体验节点。例如,将巨大的“压榨辊”转化为充满机械美学的叠水广场,水流声模拟当年车间的轰鸣;将“结晶罐”转化为夜晚发光的互动艺术装置,象征糖分的甜蜜转化。

其次,工业遗产的有机活化。此举绝非简单的符号套用,而是对工业遗产精神的内核挖掘与形式致敬。我们巧妙利用遗留的厂房结构、轨道、设备基础,将新景观如同嫁接般植入旧肌体,使历史记忆不再是冰冷的陈列,而是融入游憩体验的鲜活部分,实现了“生产性景观”向“文化性景观”的诗意转变。

最终,形成独一无二的场所精神。这条由工艺叙事串联的游览流线,如同一部铺陈在大地上的开放教科书,引导游客在漫步中自然了解制糖历史,完成从工业认知到情感共鸣的升华。它超越了常规的公园化改造,打造了一个兼具科普教育、艺术审美与休闲功能的特色地标,从而极大提升了项目的文化识别度与传播价值,使其成为工业遗址更新的典范之作。

首先,叙事性场景再造。我们提取“压榨、清净、加热、蒸发、结晶、分蜜”这六大流程,将其从枯燥的工艺名称转化为可感、可触、可游的沉浸式体验节点。例如,将巨大的“压榨辊”转化为充满机械美学的叠水广场,水流声模拟当年车间的轰鸣;将“结晶罐”转化为夜晚发光的互动艺术装置,象征糖分的甜蜜转化。

其次,工业遗产的有机活化。此举绝非简单的符号套用,而是对工业遗产精神的内核挖掘与形式致敬。我们巧妙利用遗留的厂房结构、轨道、设备基础,将新景观如同嫁接般植入旧肌体,使历史记忆不再是冰冷的陈列,而是融入游憩体验的鲜活部分,实现了“生产性景观”向“文化性景观”的诗意转变。

最终,形成独一无二的场所精神。这条由工艺叙事串联的游览流线,如同一部铺陈在大地上的开放教科书,引导游客在漫步中自然了解制糖历史,完成从工业认知到情感共鸣的升华。它超越了常规的公园化改造,打造了一个兼具科普教育、艺术审美与休闲功能的特色地标,从而极大提升了项目的文化识别度与传播价值,使其成为工业遗址更新的典范之作。

专家评语

理念与设计语言衍生还不错,呈现的手法与糖的理解相吻合还是很有新意的。但是设计形式上比较中规中矩,不像图面黑白表现这么惊艳。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0