主创设计:刘昱麟

设计成员:张琳娇 毛虹豫

指导老师:吴雷

作品编号:ILIA-S-202513410

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 文化传承与生态文旅 - 地域符号转译

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

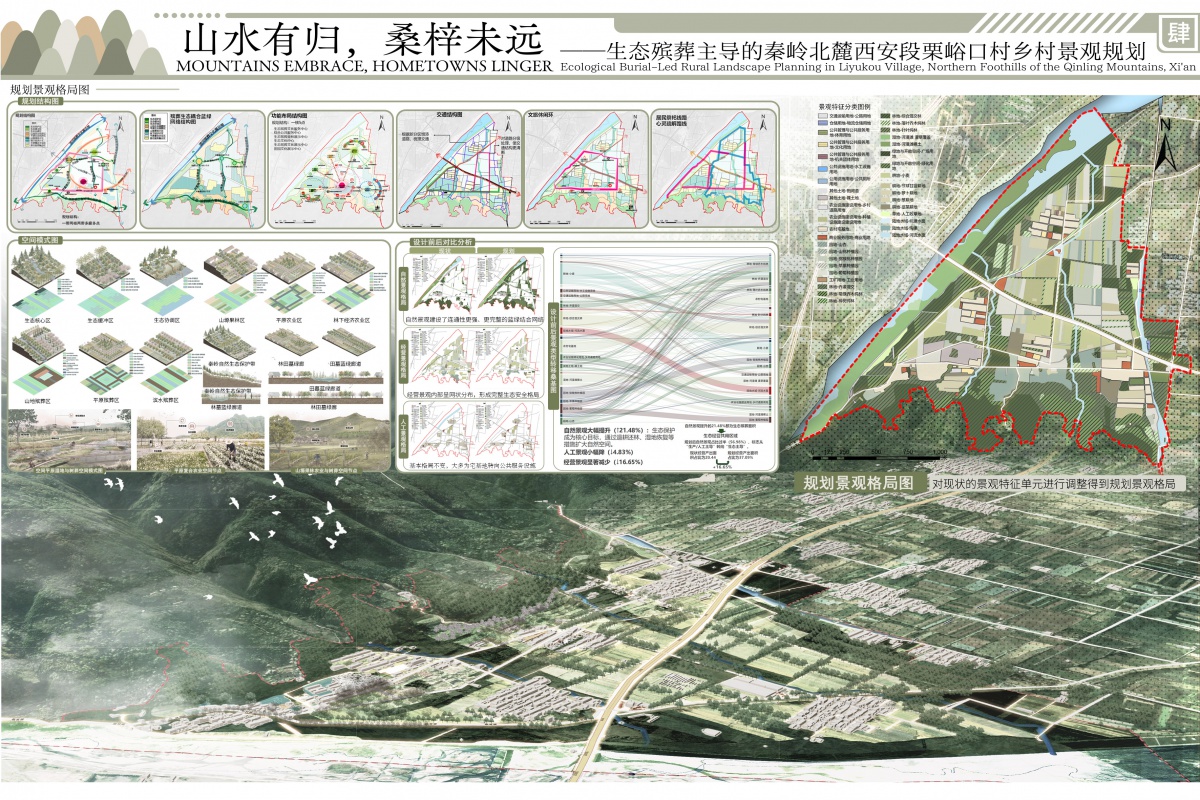

项目名称:山水有归,桑梓未远——生态殡葬主导的秦岭北麓西安段栗峪口村乡村景观规划

院校名称:西安建筑科技大学-建筑学院

指导老师:吴雷

主创姓名:刘昱麟

成员姓名:张琳娇 毛虹豫

项目类别:方案设计-文化传承与生态文旅-地域符号转译

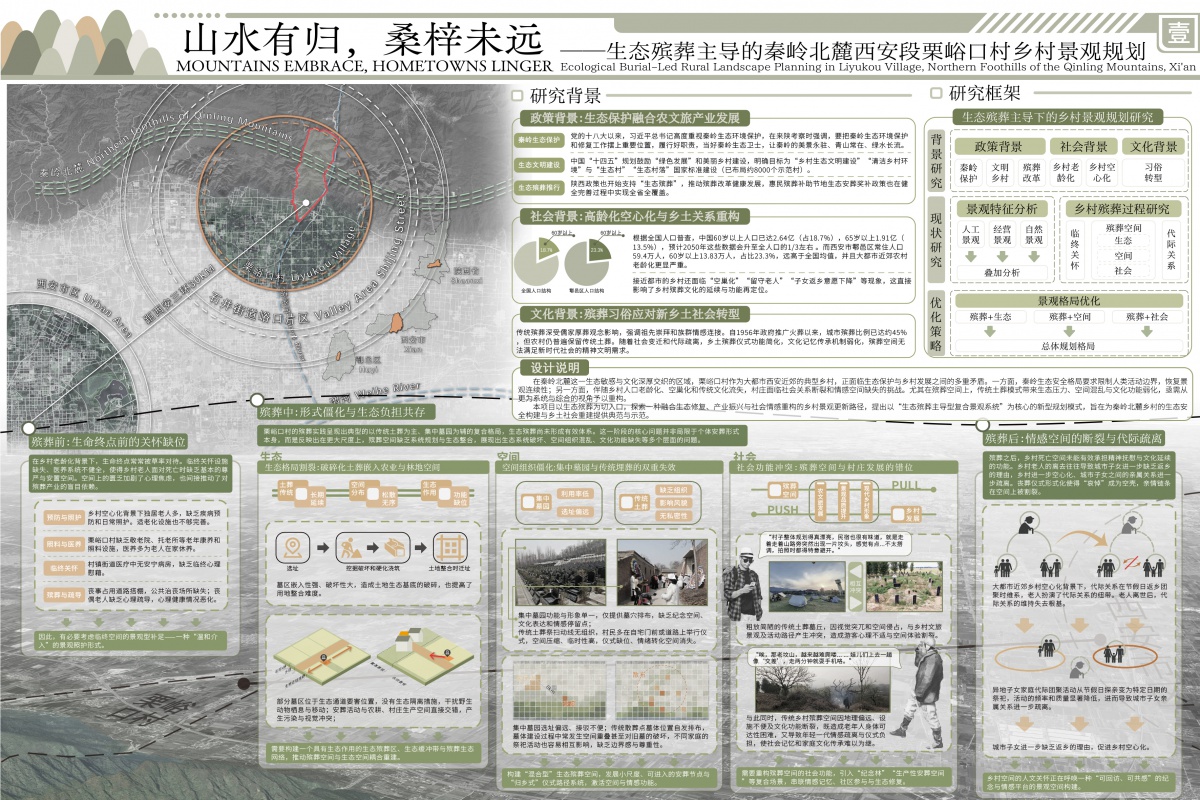

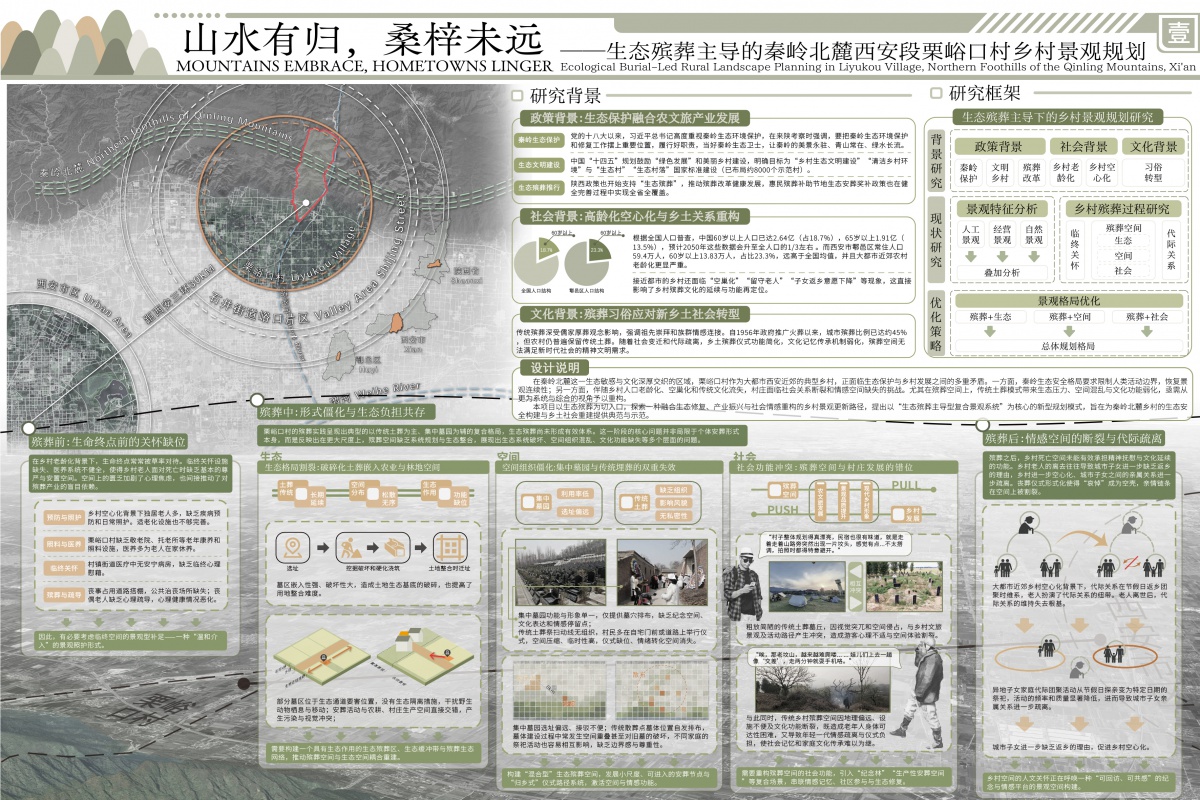

社会背景与现状

项目选取秦岭北麓生态敏感区的典型乡村——栗峪口村为研究对象。针对生态保护政策背景下的乡村农文旅发展、高龄化空心化的乡土社会、殡葬习俗对新乡土社会转型的适应都是亟待解决的问题。

传统的乡村殡葬空间是老龄化、空巢化乡村中重要的家庭关系纽带,但现状中的乡村殡葬空间及其土葬方式不仅分布混乱、形态破碎,既造成了景观与生态通道的破碎,没有产生必要的生态效益,还削弱了其文化承载功能,加剧了乡土情感的断裂与代际关系的疏离。

设计说明

本项目以生态殡葬为切入口,探索一种融合生态修复、产业振兴与社会情感重构的乡村景观更新路径,提出以“生态殡葬主导型复合景观系统”为核心的新型规划模式,旨在为秦岭北麓乡村的生态安全构建与乡土社会重建提供典范与示范。

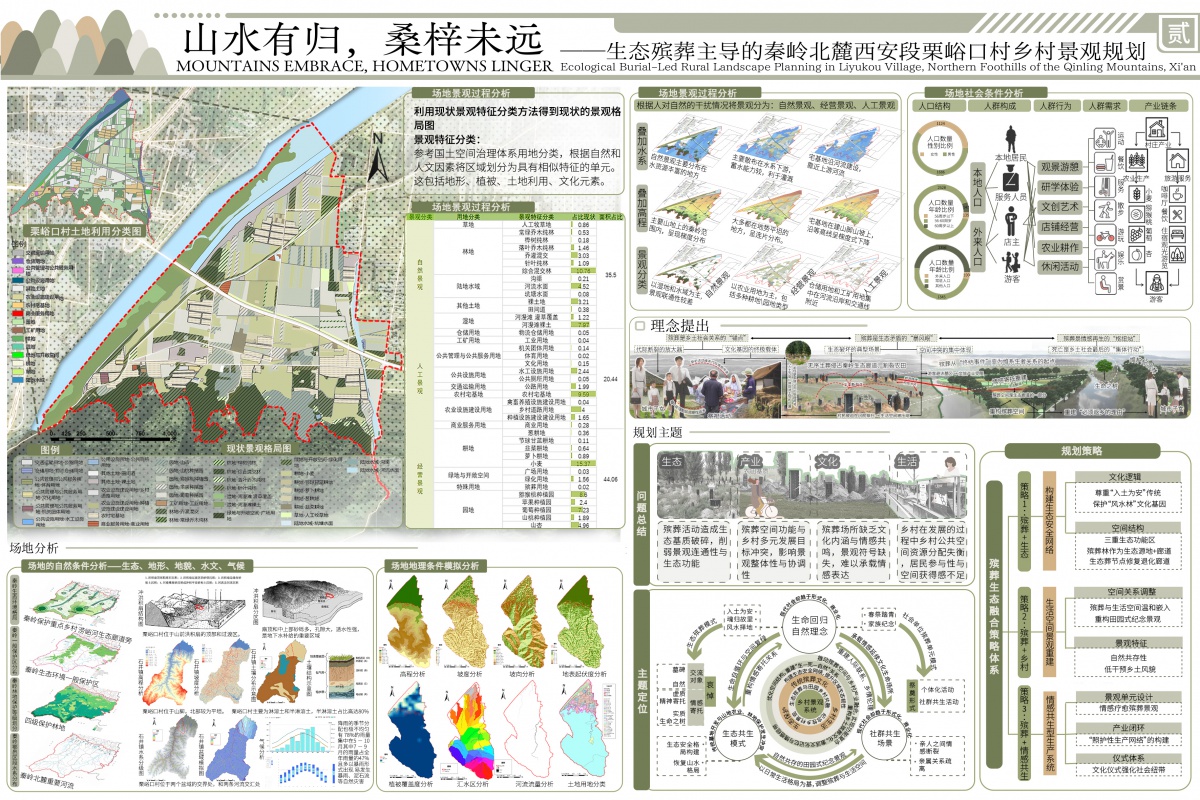

场地分析与理念提出

栗峪口村位于秦岭北麓山前洪积扇地带,地形由南向北从山区过渡至平原,承担重要生态廊道功能,水系发达但降雨集中且易发生地质灾害,土壤以半淋溶土为主、透水性强,整体呈现出生态敏感、地形复杂、水文风险突出的山前过渡带特征。

参考国土空间用地分类,根据自然和人文因素将区域划分为具有相似特征的单元,利用现状景观特征分类方法得到现状的景观格局图景观特征分类,发现土地利用分散、生态功能和分布无法匹配等问题。

我们提出从生态、社会、文化三维重构乡村殡葬空间。生态上,依托秦岭北麓的自然格局,以生态优先修复生态格局,形成多元生态功能区,构建生态安全网络;社会上,乡村生活空间与殡葬结合转化为社群共生的公共场景,通过集体仪式与归乡活动重建人际联系与乡情伦理;文化上,继承传统土葬形式与文化基因,将殡葬形式和空间重塑为更生态的纪念形式与空间,使纪念过程成为与自然和祖先双重对话的情感共生系统。

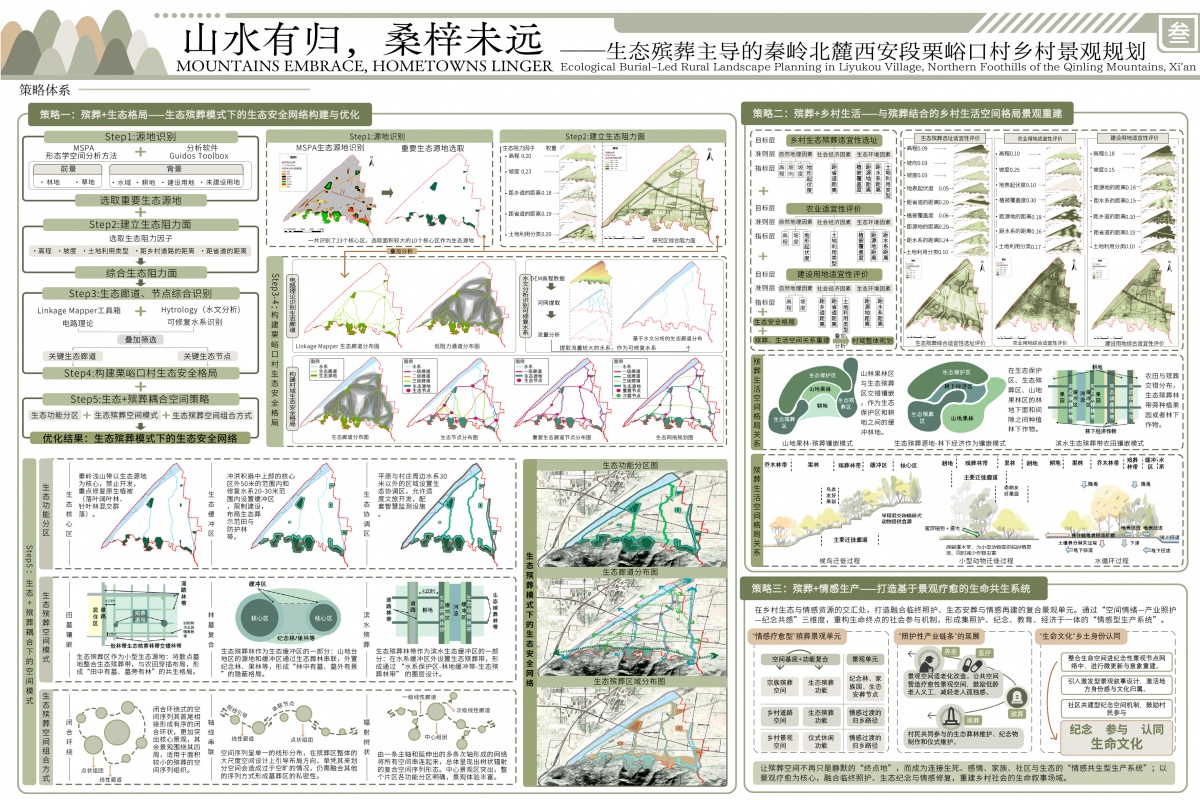

策略体系

在策略一中,我们在生态安全格局的基础上,基于SMPA空间分析与电路理论,构建村域景观生态安全格局,构建“生态+殡葬”耦合下的空间模式,优化生态殡葬模式下的生态安全网络。

策略二中,我们构建了涵盖乡村生态殡葬、农业发展和建设用地三个维度的综合适宜性评价体系。该体系以自然地理因素、社会经济因素和生态环境因素为准则层,建立多层次、多指标的评价框架。

通过叠加生态安全格局分析结果与殡葬、生活空间关系重建需求,形成村域整体规划框架,重塑殡葬与生活空间的格局关系,进一步提出"殡葬+乡村生活"一体化发展模式,通过三种典型空间组织方式重构村域景观格局。

项目建立了完整的乡村生活空间格局关系。从乔木林带到殡葬林带,再到核心区、耕地等不同功能分区,形成梯度式的生态保护体系。通过候鸟迁徙过程、小型动物迁徙过程和水循环过程三大自然生态链条,确保生态系统的连续性与完整性。

策略三中,我们依托乡村生态与情感资源,构建融合临终照护、生态安葬与情感修复的复合景观,使殡葬空间兼具纪念、教育、休闲与产业功能。通过纪念林、家族园、生态葬节点等布局,结合情绪导向的归乡路径,营造温和嵌入的仪式场景。建立照护性生产网络,将医疗、养老与纪念服务串联,并引入村民参与与手工纪念物制作,实现情感与经济双向驱动。以代际参与的纪念活动和仪式空间链,激活乡土文化与集体记忆,让殡葬空间成为连接生死、人地与社区的情感共生平台。

规划结果

对现状的景观特征单元进行调整得到规划景观格局,在生态基底的指导下对乡村空间进行生态网络构建、功能分区、道路交通和功能布局的规划。形成了以生态空间为主,殡葬空间功能主导下的乡村空间功能和生态耦合模式重构。

通过自然景观、经营景观和人工景观三个维度的现状与规划对比,清晰地体现了规划设计在优化城市空间结构方面的重要作用。设计实现了自然景观大幅提升,部分的经营景观转向自然景观,形成共存的局面,表明规划设计有效地将城市发展导向生态优先,优化了城市功能布局,形成了更加完整的蓝绿网络体系和生态安全格局,体现了现代城市规划注重生态保护与可持续发展的设计理念。

设计期望展现一幅“逝者归自然,生者得慰藉,乡村焕新生”的图景,使生态殡葬成为缝合自然伤痕、重连社会血脉、激活乡村生机的纽带,让死亡不再是终点,而是生命融入土地、情感永续传承的起点。

设计感悟

设计亮点

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:937

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:813

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1978

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:931

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:859

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:878

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:833

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0