主创设计:彭芷柔 汤旨乔 李华钰

指导老师:罗佩

作品编号:ILIA-S-202513404

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

11

11项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:红林鹭栖·蔚蓝共生——基于红树林生态环境及候乌栖息地保护的景观规划设计

院校名称:广东石油化工学院-建筑工程学院

指导老师:罗佩

主创姓名:彭芷柔 汤旨乔 李华钰

设计时间:2025-05-15

项目地点:广东省茂名市电白区水东湾海洋公园

项目规模:45.3公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

“红林鹭栖・蔚蓝共生” 景观规划设计(现状与问题篇)

该展板呈现 “红林鹭栖・蔚蓝共生 —— 基于红树林生态环境及候鸟栖息地保护的景观规划设计”。设计理念聚焦红树林生态保护与候鸟栖息地营造,以实现人、自然、生物的和谐共生。亮点在于全方位梳理场地问题,如外来植被扩张、生物栖息空间受限等,针对性提出生态修复、生物多样性保护、空间优化等策略;同时融合区位、生态系统等多元信息,结合红树林不同生长阶段形态与生态修复手段展示,清晰阐述如何通过科学规划,打造兼具生态价值与景观效果的红树林海洋公园。

设计说明

在强化生态基底与气候适应能力的基础上,设计注重人与自然和谐共生关系的重塑。通过构建漂浮栈道、架空观鸟廊等低干扰游览体系,巧妙引导公众活动,在最大限度减少对核心栖息地影响的前提下,为游客提供沉浸式的自然教育体验。智慧监测系统的引入实现了对水文、植被及鸟类活动的动态追踪,为科学研究和适应性管理提供支撑。最终,项目将打造一个集生态修复、气候韧性、科研教育及休闲游憩于一体的滨海绿芯,展示在城市化进程中人与自然平衡共生的未来图景,成为粤西地区生态保护与绿色发展的示范窗口。

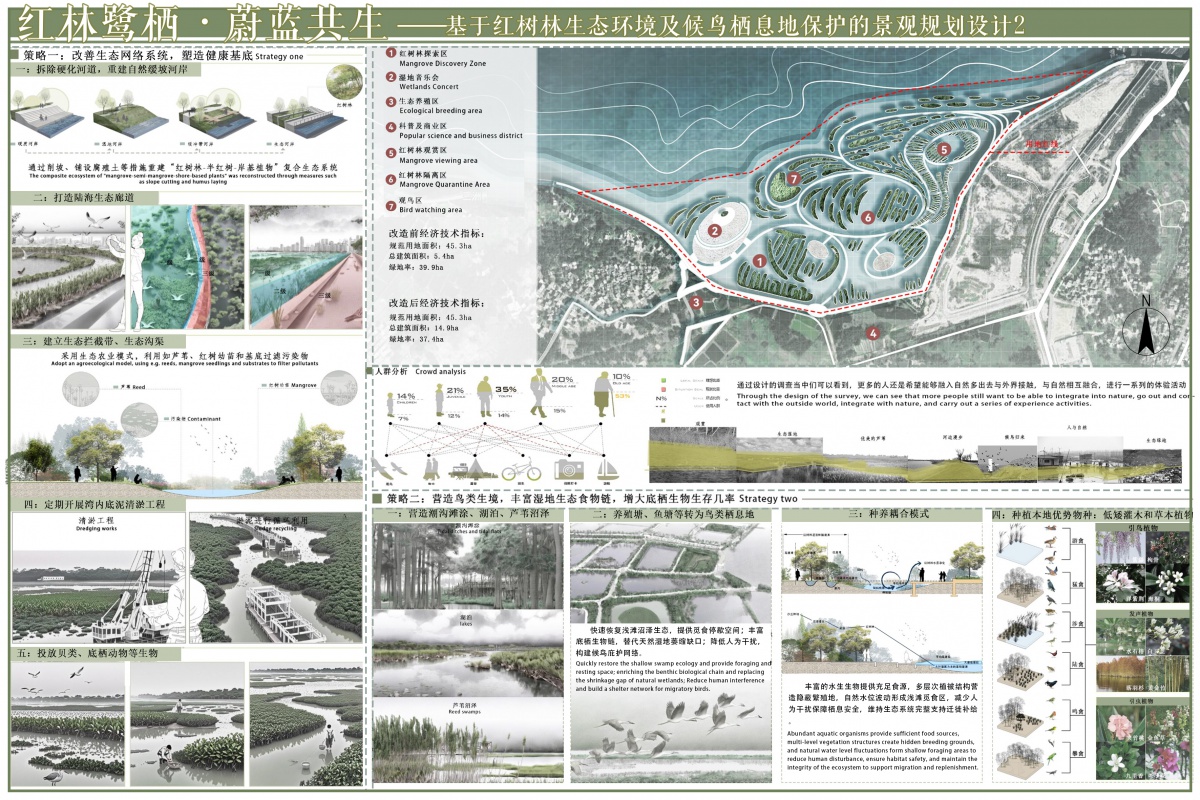

“红林鹭栖・蔚蓝共生” 景观规划设计(策略篇)

秉持生态修复与生物多样性保护理念,此展板提出改善生态网络、营造鸟类生境等策略。通过拆除硬化河道、打造生态廊道等手段,还自然以空间;同时规划养殖塘改造、种养耦合等模式,丰富湿地食物链,为生物提供良好栖息与觅食环境,亮点在于多维度、系统性的生态修复与生物友好型设计策略。

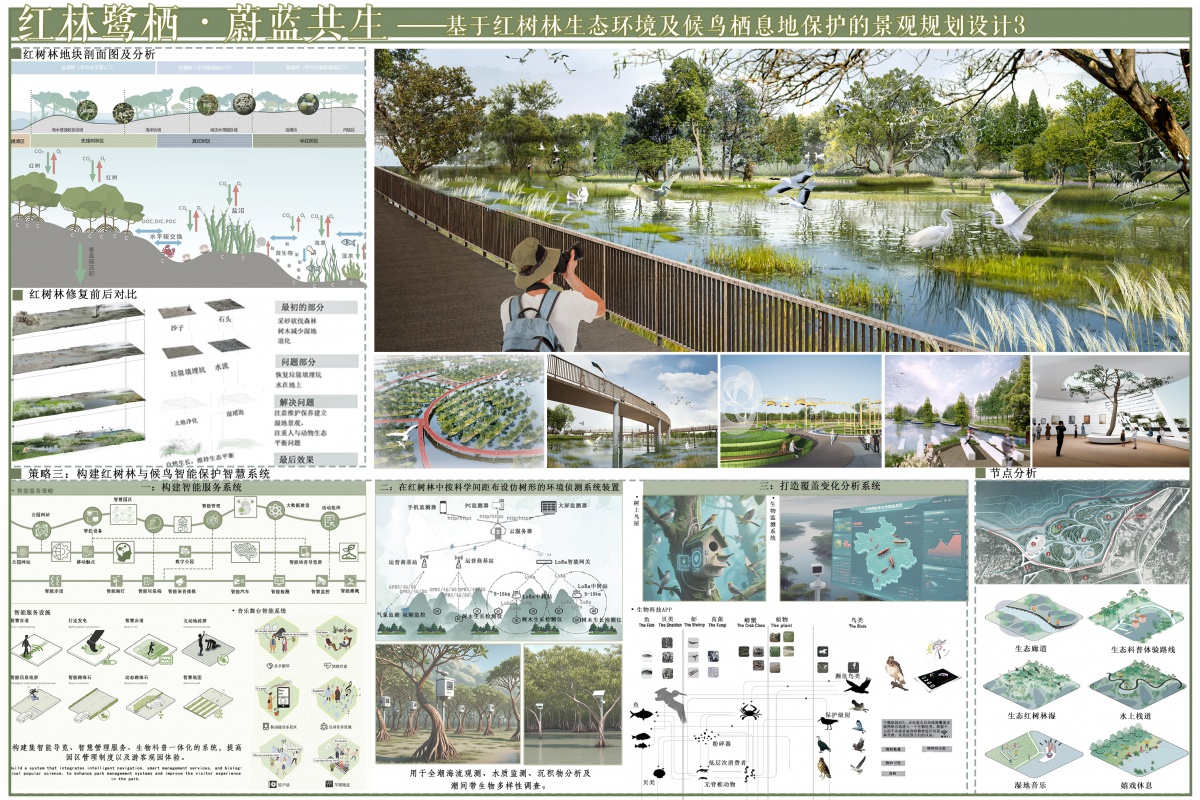

“红林鹭栖・蔚蓝共生” 景观规划设计(效果与智慧系统篇)

展现改造后生机勃勃的湿地景观,同时融入智慧系统。通过构建红树林与候鸟智能保护系统,利用环境监测等技术助力生态保护;打造多样节点空间,满足人们游览与生态科普需求,实现生态效益与社会效益双赢,亮点是将生态修复与智慧科技、人文体验相结合,让公园既具生态价值又充满活力。

设计感悟

设计亮点

第二大亮点是提出了 “可逆式介入” 的低干扰游览与智慧监测模式。整个访客体验系统,如蜿蜒的漂浮栈道和伪装式观鸟塔,均采用架空、轻质的生态工法建造,确保在潮水淹没时依然畅通无阻,且未来可完全拆除并恢复自然状态,体现了对场地最小的干预和最大的尊重。同时,我们嵌入了智慧生态感知系统,利用环境传感器和鸟类声音识别技术进行实时数据采集,实现了对生态系统健康度和人为活动影响的数字化监管与预警,使管理从被动养护转向前瞻性的科学适应,为区域生态安全提供了坚实的数据支撑与弹性框架。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0