主创设计:夏艺铭

设计成员:周汇凯 谭琬仪 于睿洋 王佳祺

指导老师:张宇 王涛

作品编号:ILIA-S-202513398

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

5

5项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

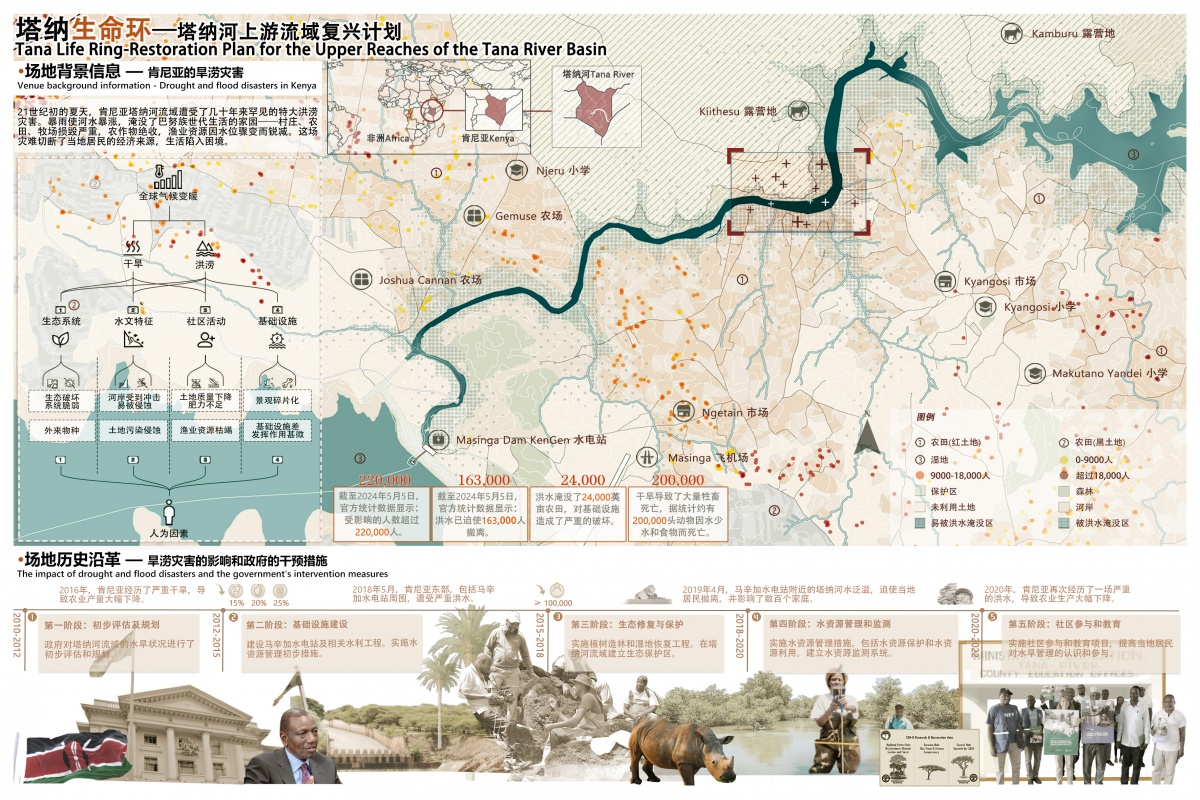

项目名称:塔纳生命环——塔纳河上游流域复兴计划

院校名称:北京理工大学-设计与艺术学院

指导老师:张宇 王涛

主创姓名:夏艺铭

成员姓名:周汇凯 谭琬仪 于睿洋 王佳祺

设计时间:2025-03-01

项目地点:肯尼亚

项目规模:120公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

场地背景信息

项目位于肯尼亚的塔纳河流域,是当地巴努族世代聚居的家园。21世纪初,因全球气候变暖引发极端降雨,该流域遭遇了数十年未见的特大洪涝灾害,导致村庄、农田和牧场被毁,居民失去亲人,家园与经济来源被切断,陷入生存与文化延续的双重危机。巴努族的传统生态智慧认为:土地是生命的供养者,人类需节制索取;过度掠夺将招致自然的惩罚。土地中的沙粒承载着祖先的印记,维系着文化与生态的双重延续。因此,本方案以景观设计为媒介,融合生态科学与本土知识,重建巴努族家园,实现人与土地的共生。

设计说明

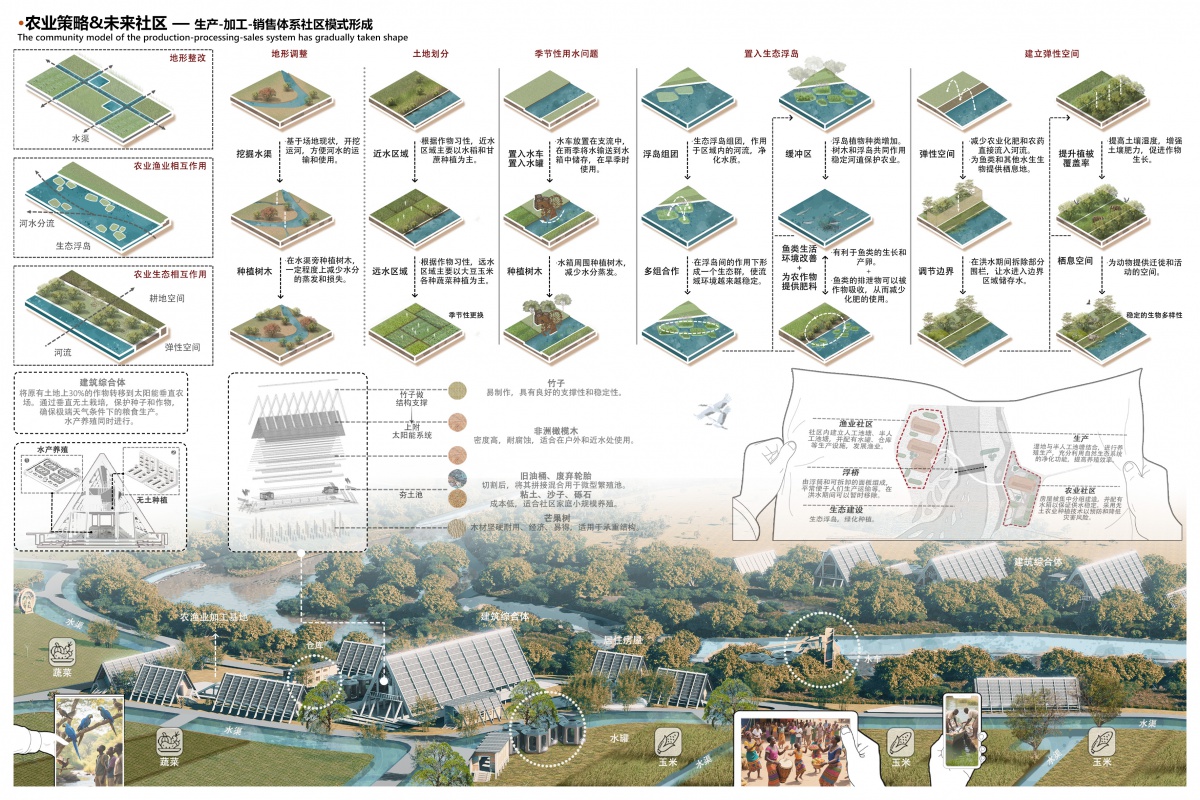

面对这一挑战,本方案以景观设计为媒介,融合生态科学与本土知识,通过系统性修复与适应性规划,重建塔纳河流域的生态韧性可持续,实现人与土地的共生。在深入调研后,我们发现流域生态恶化的主要原因在于:土地过度开垦,地表植被破坏严重,水土流失加剧;流域内森林大量砍伐,后期人工修复不足,导致土壤蓄水能力下降;加之雨季洪水失控,旱季又因蓄水不足而干旱,农业与渔业遭受双重打击。因此,该方案基于降水规律以及流域生态的深入分析,提出以“水廊道”为核心,整合农业、渔业、栖息地修复三大系统,形成协同作用的生态闭环。该方案旨在优化水资源管理、提升水质,加固河岸,合理规划土地,恢复生物多样性,从而增强流域的生态韧性。帮助巴努族重建家园,打造一个旱涝韧性的生态系统,使流域在旱涝交替中保持稳定,减少未来气候灾害的影响。同时,逐渐形成农业与渔业生产、加工、售卖体系,达到一个稳定的社区发展模式,推动社区经济可持续发展,让塔纳河流域焕发新的生命力。

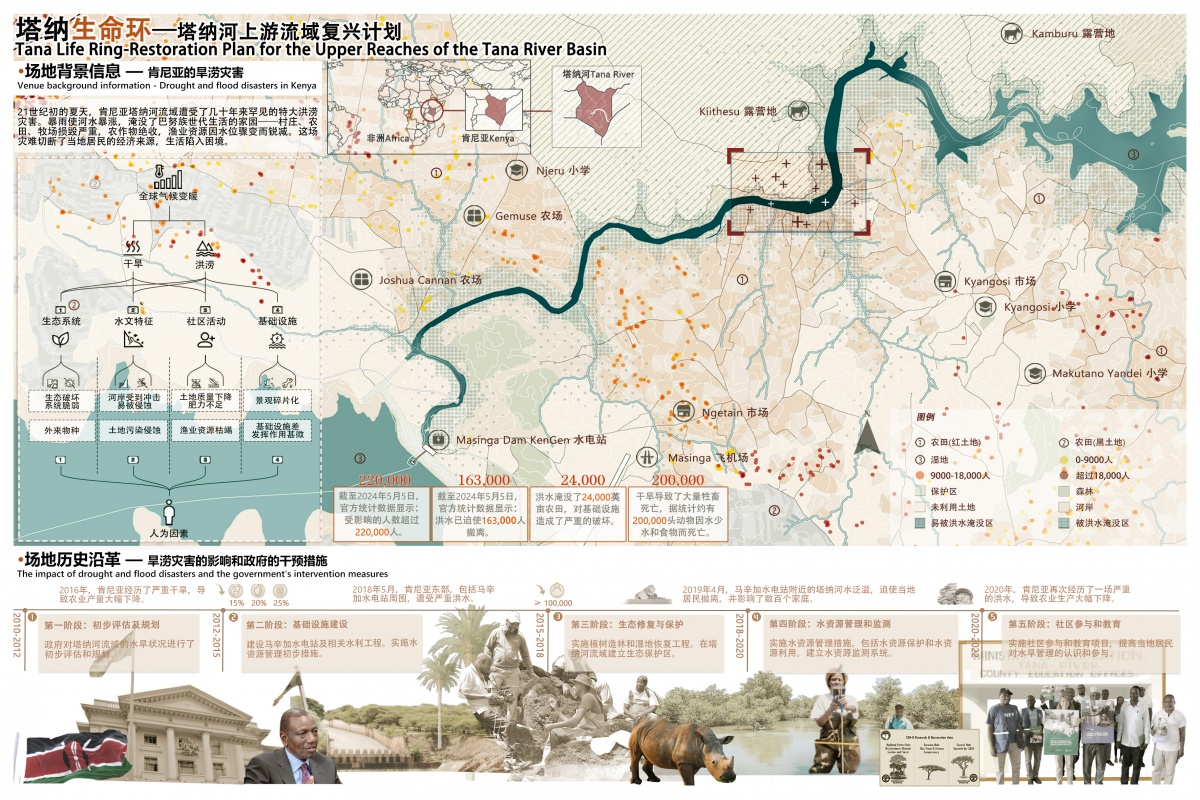

总体规划与总体策略

我们发现,流域生态恶化的主要原因在于:土地过度开垦,地表植被破坏严重,水土流失加剧;流域内森林大量砍伐,后期人工修复不足,导致土壤蓄水能力下降;加之雨季洪水失控,旱季又因蓄水不足而干旱,农业与渔业遭受双重打击。此外,经过调研,塔纳河流域降水集中在3-5月和10-12月,该时间段内最容易发生洪涝灾害。在时间上,我们分析周期内不同时间农作物、鱼类、植物各自的生长状态如何,对自身以及周边环境的影响如何;在空间上我们调研场地农作物的种植形式进行分类,探究不同的空间范围分别适合种植什么,对于土壤是否具有一定的保护作用,以及分析塔纳河流域的地形、水流、周边设施来选择适合发展渔业的流域,提升生物多样性,同时满足当地经济的需求。因此,方案基于以上分析,选择流域内受旱涝灾害较为严重的Murang'a地区进行规划设计,提出以“水廊道”为核心,整合农业、渔业、栖息地修复三大系统,形成协同作用的生态闭环。

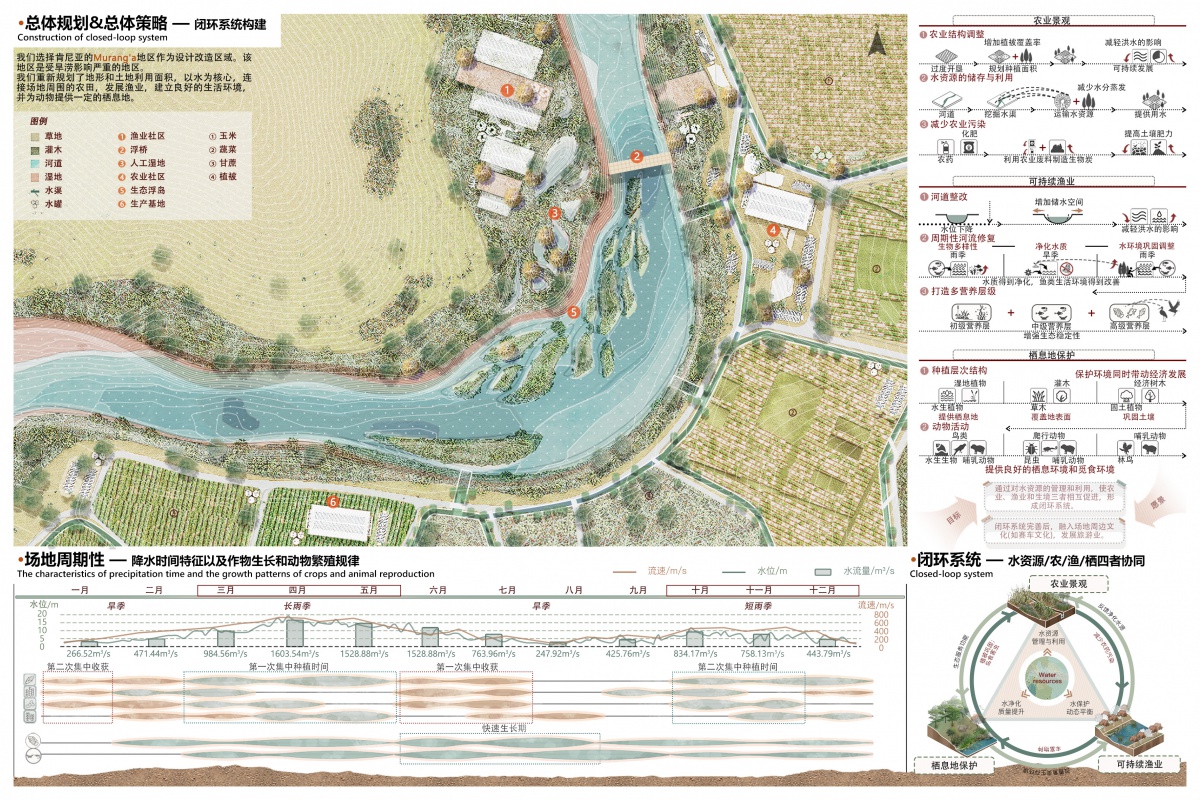

农业策略与未来社区模式

在大环境循环中,我们建立生态浮岛,以降低弯道处的水流流速,吸收高涨的河水,保护周边生态。

同时,建立韧性农业系统。第一,我们设计了一套水车-水罐联动装置,实现高效储水与灌溉,达到水流域的覆盖,且全程无需电力参与,解决农业以及生活用水,缓解旱涝灾害带来的影响。第二,我们构建建筑综合体(临时避难所),将原有土地30%的作物转移至太阳能供电的垂直农场,通过垂直化无土种植,保护种子与作物,保障极端气候下的粮食生产。减少化肥的使用,利用农作物肥料制成生物炭与化肥结合应用,从源头上减少农业污染,改善土壤肥力。在该形式运作下,未来逐渐形成农渔生产、加工、售卖一体化的稳定的社区发展模式,推动社区经济可持续发展。

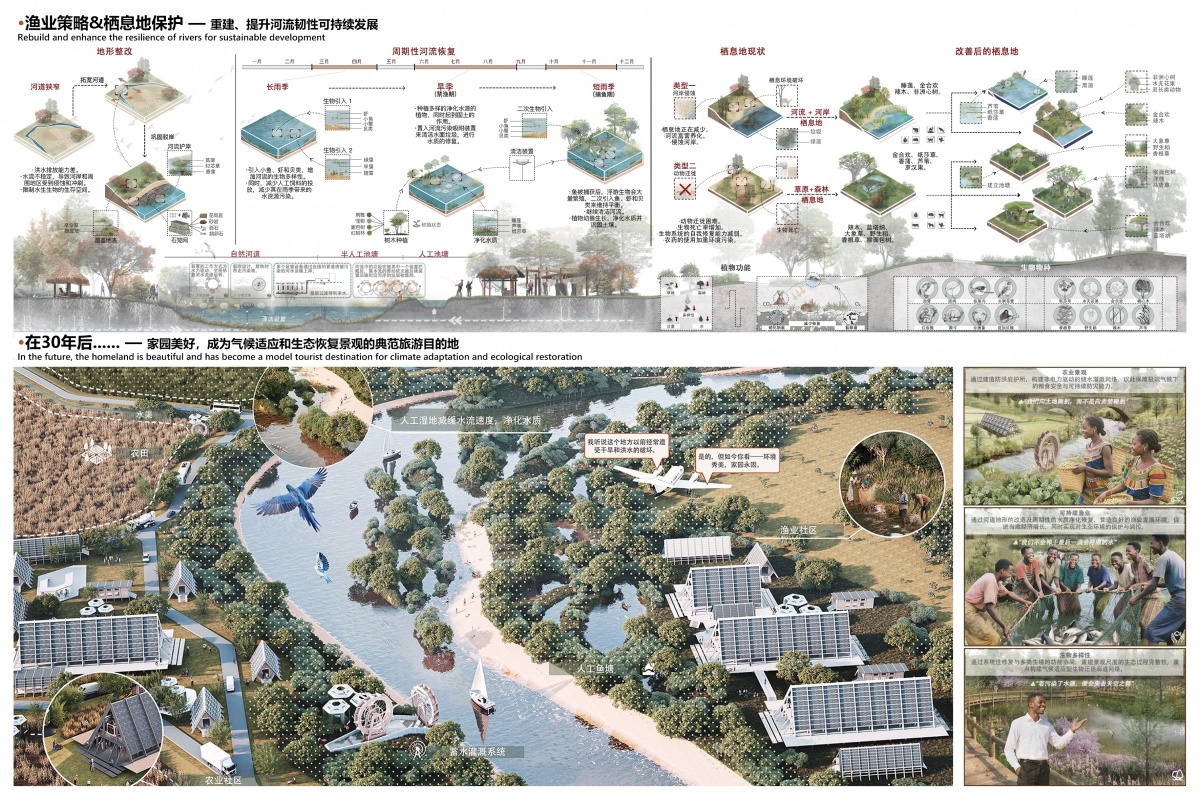

渔业策略与栖息地保护

建立可持续渔业管理。第一,进行河道的三级改造:自然区域(生态保护)、半人工区域(可持续捕捞)、人工池塘(高密度养殖),促进渔业发展。第二,进行季节性河流净化与调控。长雨季时,投放鱼虾贝类,增强生物多样性,减少人工饲料依赖,间接降低雨季水污染的可能;旱季(禁渔期)时,主要进行对河流水质的净化修复,种植水生净化植物与固土植物,搭配所设计的吸附装置过滤、净化水质;短雨季(捕鱼期)时,大量捕捞鱼会使浮游生物大量繁殖,因此补充鱼虾控制浮游生物,且植物生长可以达到稳定河床的效果。

此外,进行栖息地修复。第一,提升地表植被覆盖率,增强水土保持能力,提高场地韧性。第二,重新规划、优化耕地布局,平衡生产生活与生态保护。第三,恢复湿地与河岸带,为水生、陆生及迁徙动物提供良好的栖息环境与觅食环境。

我们希望该方案能够优化水资源管理、提升水质,加固河岸、合理规划土地面积、恢复生物多样性,从而增强流域的生态韧性。打造一个旱涝韧性的生态系统,使流域在旱涝交替中保持稳定,减少未来气候灾害的影响,实现人与自然和谐共生,让塔纳河流域焕发新的生命力。

设计感悟

设计亮点

其次,方案深度融合巴努族本土生态智慧与现代生态工程。水车-水罐联动灌溉、季节性河流管控策略等低技、免电力设计,既尊重了传统,又极具现实操作性。通过垂直农场、三级养殖河道与生物炭土壤改良等措施,形成了“旱涝双轨”的生产模式,确保了极端气候下食物与生计的安全。

最终,项目超越了单纯的生态修复,构建了一个集自然过程、经济生产与社会文化复兴于一体的共生系统,不仅恢复了土地的生命力,更重塑了社区的身份认同与发展韧性。

专家评语

方案在生态科学与本土智慧之间建立了深刻的桥梁,以“生态水廊道”为核心,巧妙整合农业、渔业与栖息地修复三大系统,展现了系统性与前瞻性并重的设计格局。作品回应了洪涝灾害带来的环境与生计挑战,通过低技、可持续的设计策略,如水车-水罐灌溉与垂直农场,提供了极具操作性与适应性的解决方案。其创新之处在于超越单纯的生态修复,将自然过程、经济发展与社区文化复兴紧密融合,形成了一个具有社会韧性和生态复原力的整体系统。整体设计逻辑清晰,策略精准,既尊重了巴努族的传统智慧,又引入现代生态工程,最终实现人与自然的和谐共生。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:818

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:923

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:802

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1952

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:903

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:843

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:859

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:814

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0