主创设计:黄菀萌

指导老师:梁慧琳

作品编号:ILIA-S-202513393

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 公共空间重塑

6

6项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

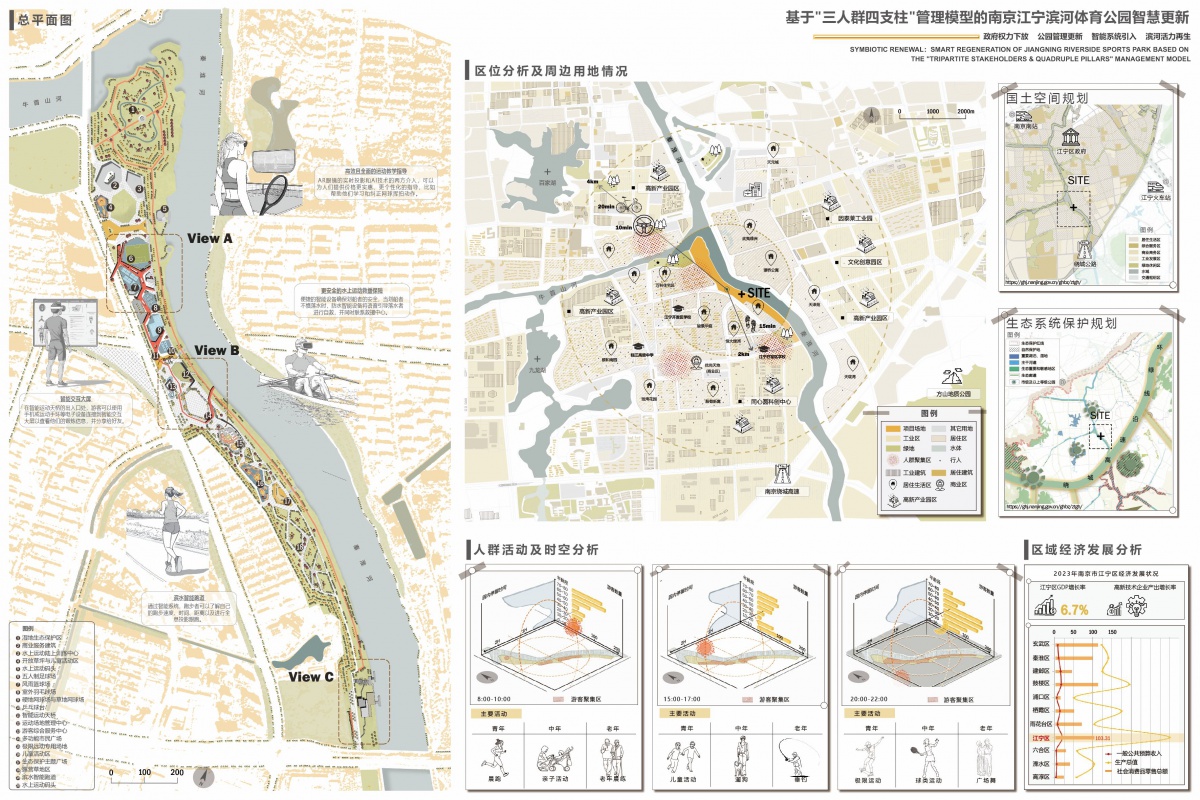

项目名称:基于“三人群四支柱”管理模型的南京江宁滨河体育公园智慧更新

院校名称:南京林业大学-风景园林学院

指导老师:梁慧琳

主创姓名:黄菀萌

设计时间:2025-06-20

项目地点:南京市江宁区滨河体育公园

项目规模:27公顷

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-公共空间重塑

项目总平面图、场地区位分析、上位规划

主要展示场地周边现状、经济发展及一些问题,上位规划对项目场地的定义,场地内部人流分析,及项目总平面图。

设计说明

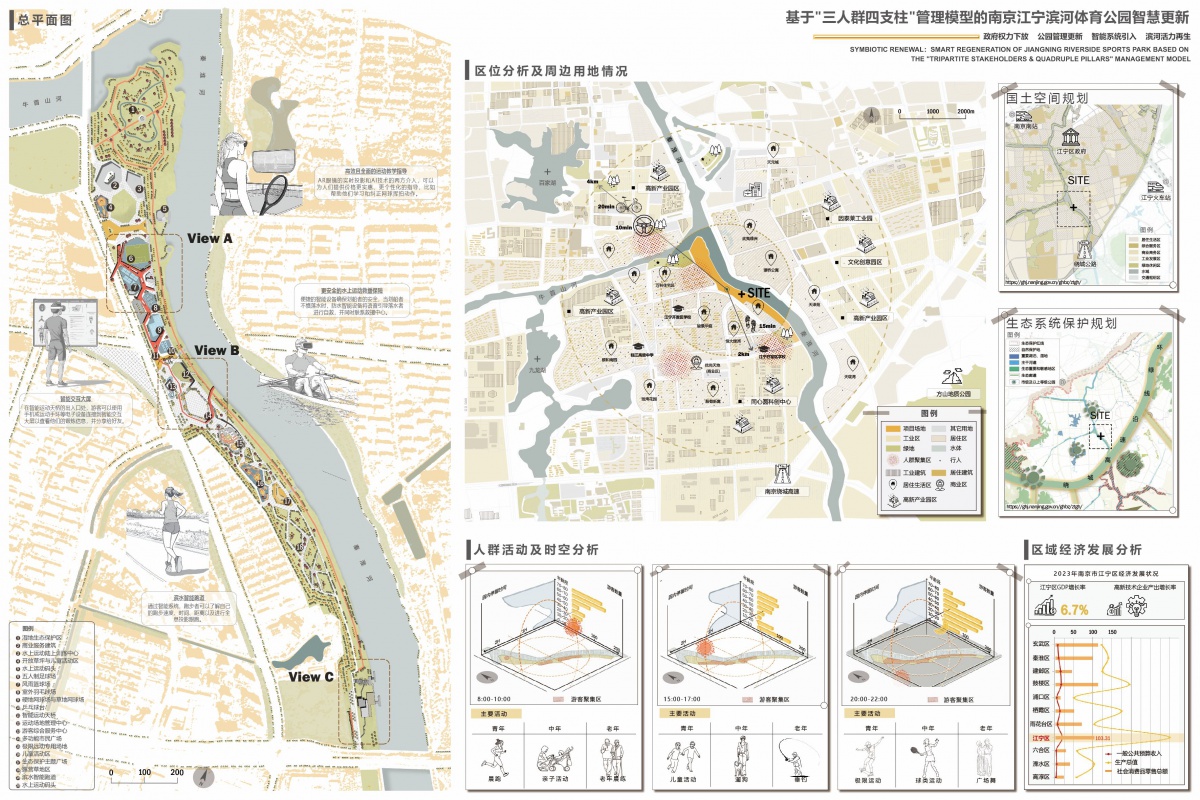

为了改善公园现状,方案为每个问题设计了对应的解决策略。此外,对于公园管理问题,我提出了“三人群四支柱”管理模型。目的是为了让逐步摆脱对政府长期的依赖,达到公园自治,可持续发展的理想状态。

纵观全局,场地南北长,东西窄,是一个狭长的带状区域,功能区大多串联在南北轴线上。滨江跑道、智能天桥共同组成公园慢性系统,形成“一环-两带-多核”的结构。公园内部更新多个运动主题,满足全年龄游客需求。同时注重生态保护,设有“鸟类-湿地保护区”尽力保护原有生态,其次,设有雨水管理系统,保障公园内部循环。

场地现状为题及对应的策略,公园管理模型,有关项目方案的分析

分项列处场地现状问题、问题的对应策略以及如何实施,同时为了更清楚的表达,对每项策略进行可视化表达。此外,详细表述了公园管理模型的主要内容及运行流程。最后,对第一页的项目总平面图进行进一步分析。

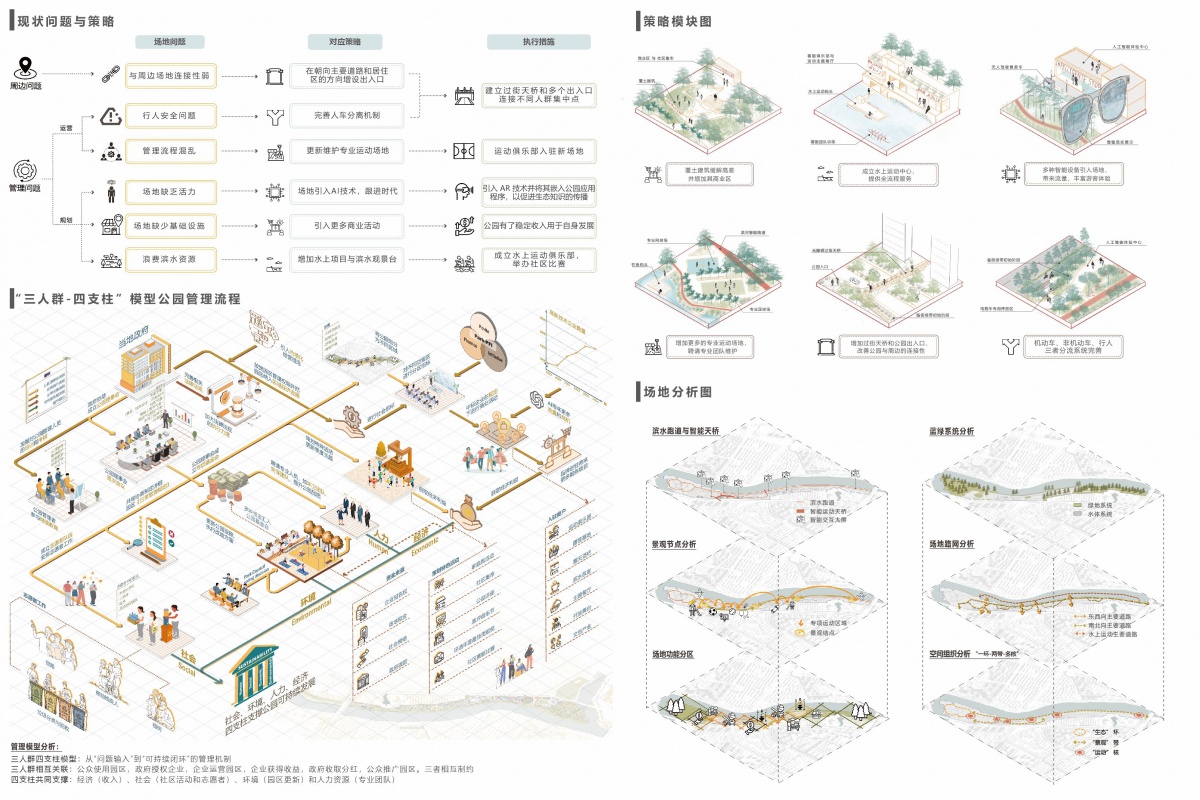

三张局部鸟瞰图,局部平面图,局部分析,应用技术分析

结合人本主义公共空间理论,局部设计方案重点突出了“三层渗透式社交框架”,通过物理环境的精细化调控,将必要性活动(如通行)转化为社会性互动(如邻里交流)。具体而言,场地设计通过:(1)界面柔化、(2)速度干预、(3)复合视线这三个技术路径,实现打造社区生活空间的目标。

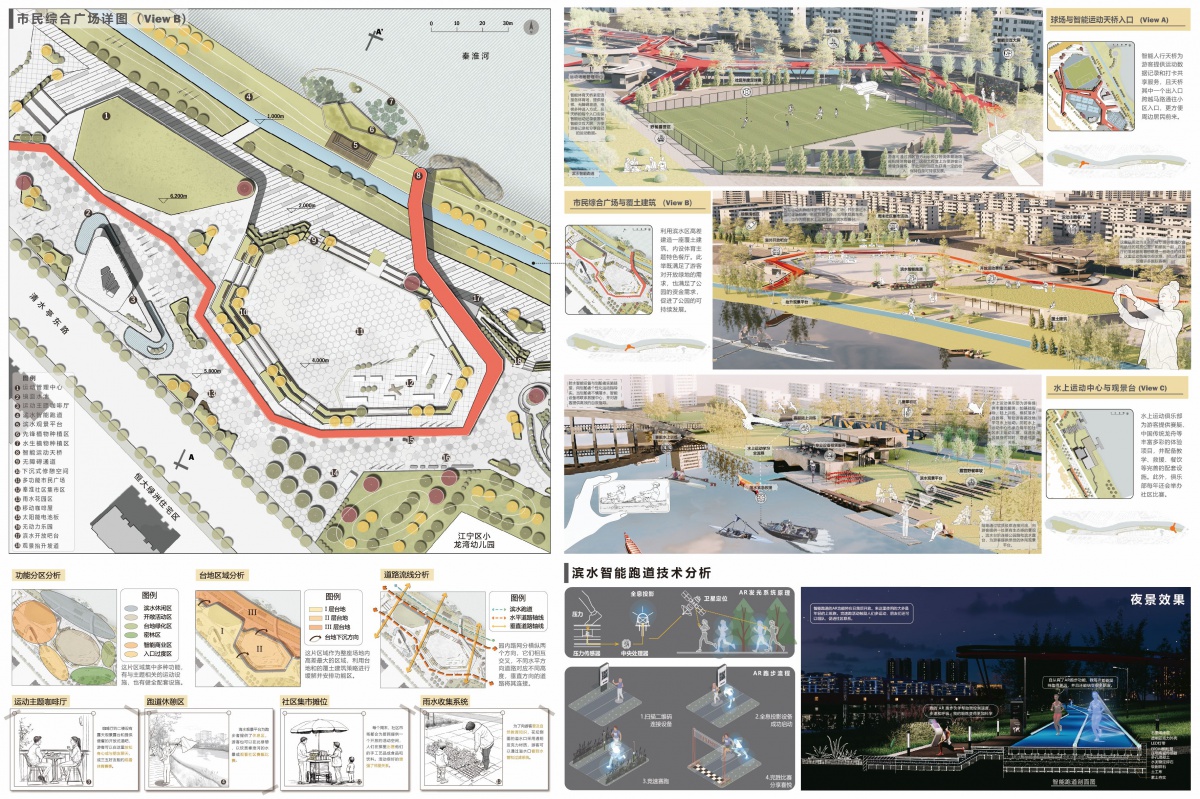

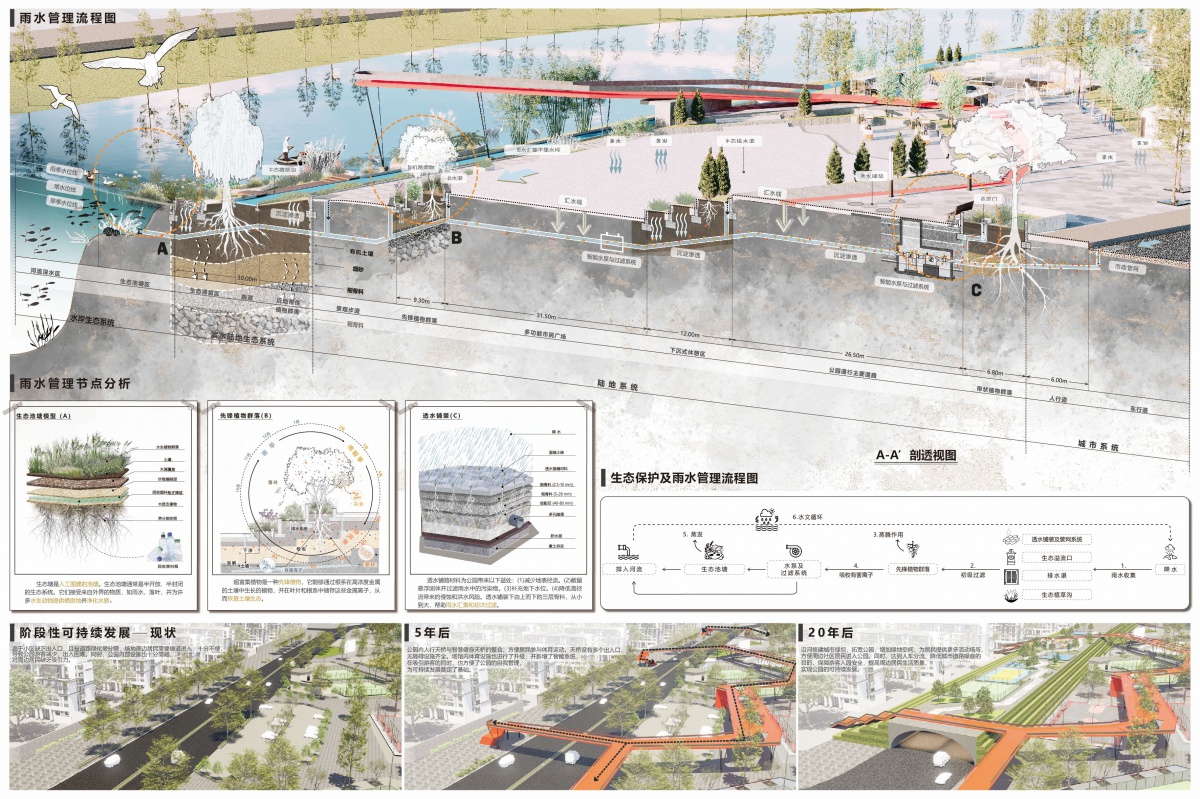

局部剖透视图,剖面细节分析,可持续发展构想图

主要表达雨水管理流程及应用到的技术。其次,选取公园入口处作为实验对象(此处也是公园与周边社区等功能联系最紧密的地方),对未来5年后和20年后提出设想,对如何加强公园与周边社区的联系,如何美化城市立面,提出了自己的设想。

设计感悟

设计亮点

本设计提出的“三人群四支柱”管理模型不仅适用于江宁体育公园的更新实践,也为未来城市公共空间的优化与创新提供了多维度的参考,通过政府主导、企业运营、公众监督的三方协作机制,结合经济收益反哺公共服务的模式,能够有效解决公共空间维护资金短缺、管理低效等问题。此外,该模型可进一步与数字治理结合,利用区块链技术实现资金透明化与民主自治,提升公众参与的深度与信任度。

专家评语

该作品整体方向清晰,管理模型有创新,问题与策略有对应且一一落地。技术应用扎实,技术管理很到位,对于基本的施工工艺有一定了解。整体兼具创新性、实操性与示范价值

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:831

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:946

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:819

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1987

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:941

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:868

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:888

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:837

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0