主创设计:翁炜昌

设计成员:刘舒淇 李志远

指导老师:黄艳娜

作品编号:ILIA-S-202513385

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 土地退化防治

5

5项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

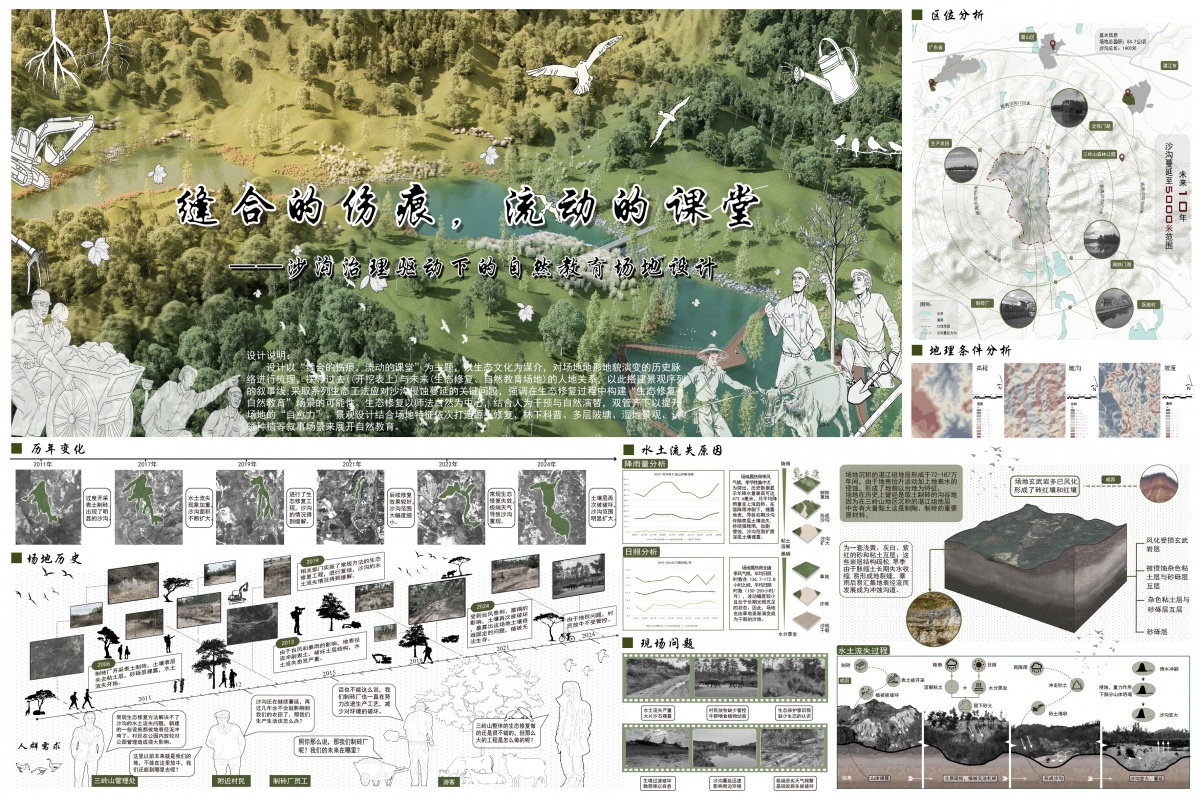

项目名称:缝合的伤痕,流动的课堂——沙沟治理驱动下的自然教育场地设计

院校名称:广东海洋大学-滨海农业学院

指导老师:黄艳娜

主创姓名:翁炜昌

成员姓名:刘舒淇 李志远

设计时间:2025-08-29

项目地点:湛江三岭山森林公园

项目规模:84.7公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-土地退化防治

展板1

项目背景

本方案选址位于湛江市霞山区三岭山森林公园的北铁门沙沟区域,公园地处北热带海洋性季风气候区,阳光充沛、短时降雨量较大,是湛江市建成区最大的绿色保护屏障,被誉为湛江“市肺”。沙沟长约1.4千米,设计场地面积约84.7公顷,为沙沟表现最明显的地块,近年来沙沟侵蚀蔓延速度加快,将会危害到周边的农田和村庄,必须对其进行有效的生态修复措施防控水土流失等问题。

设计说明

展板2

设计说明

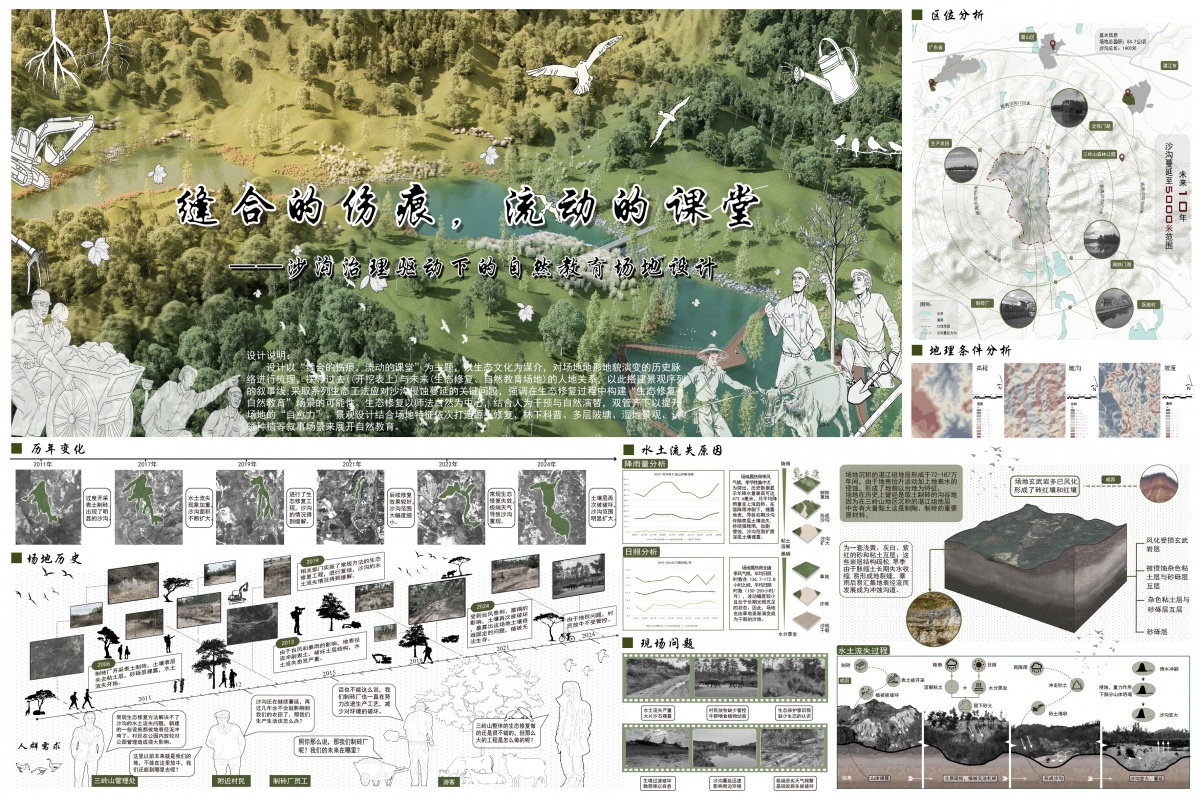

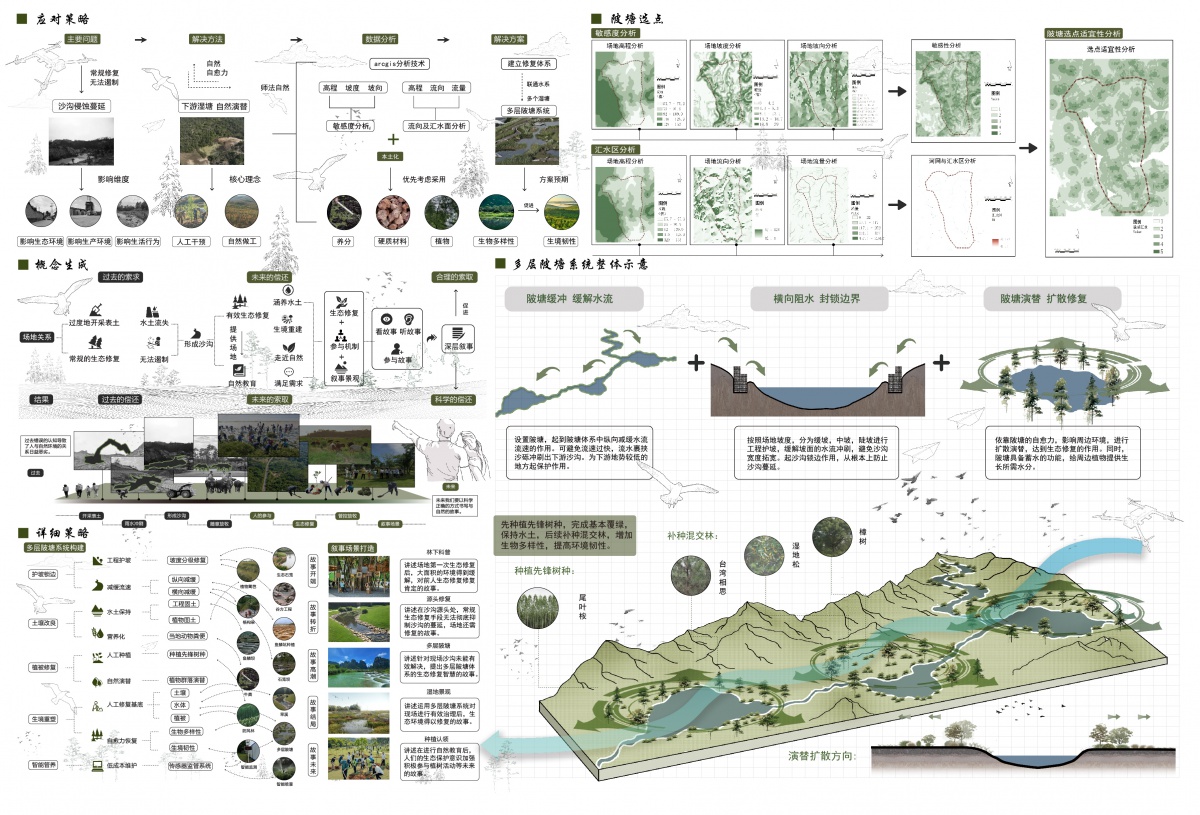

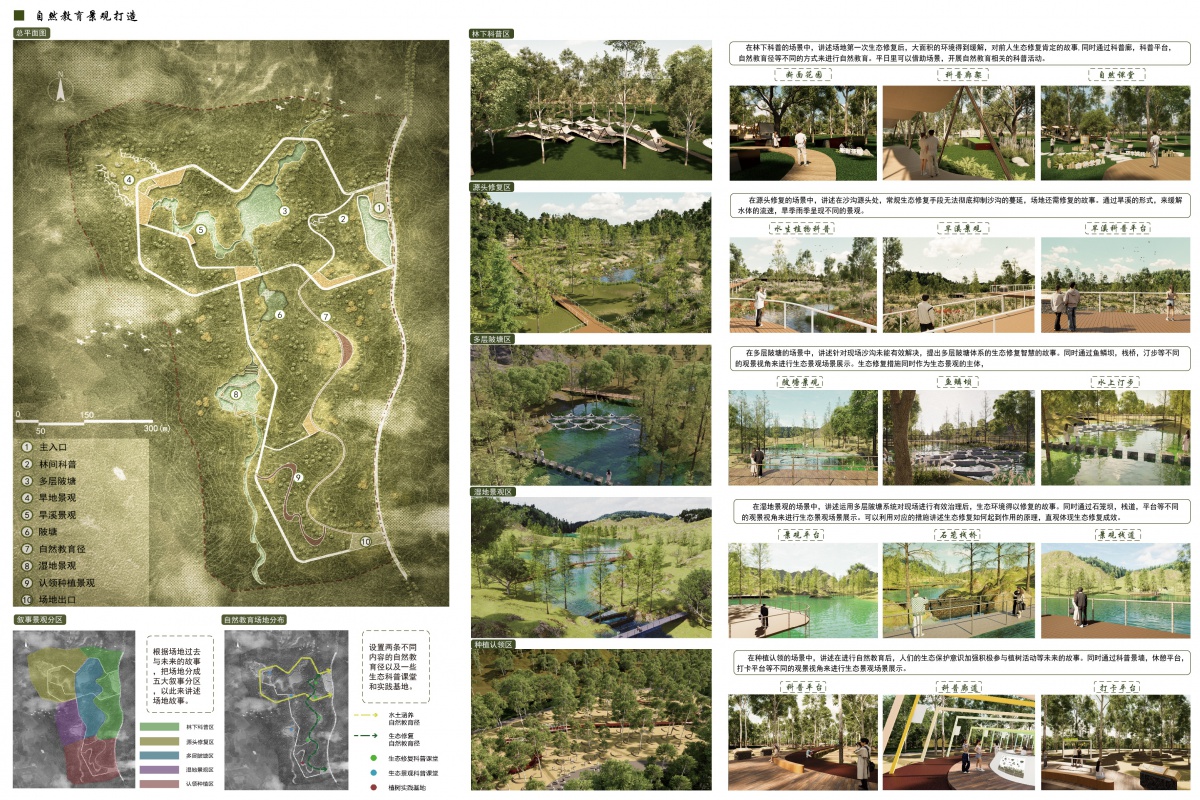

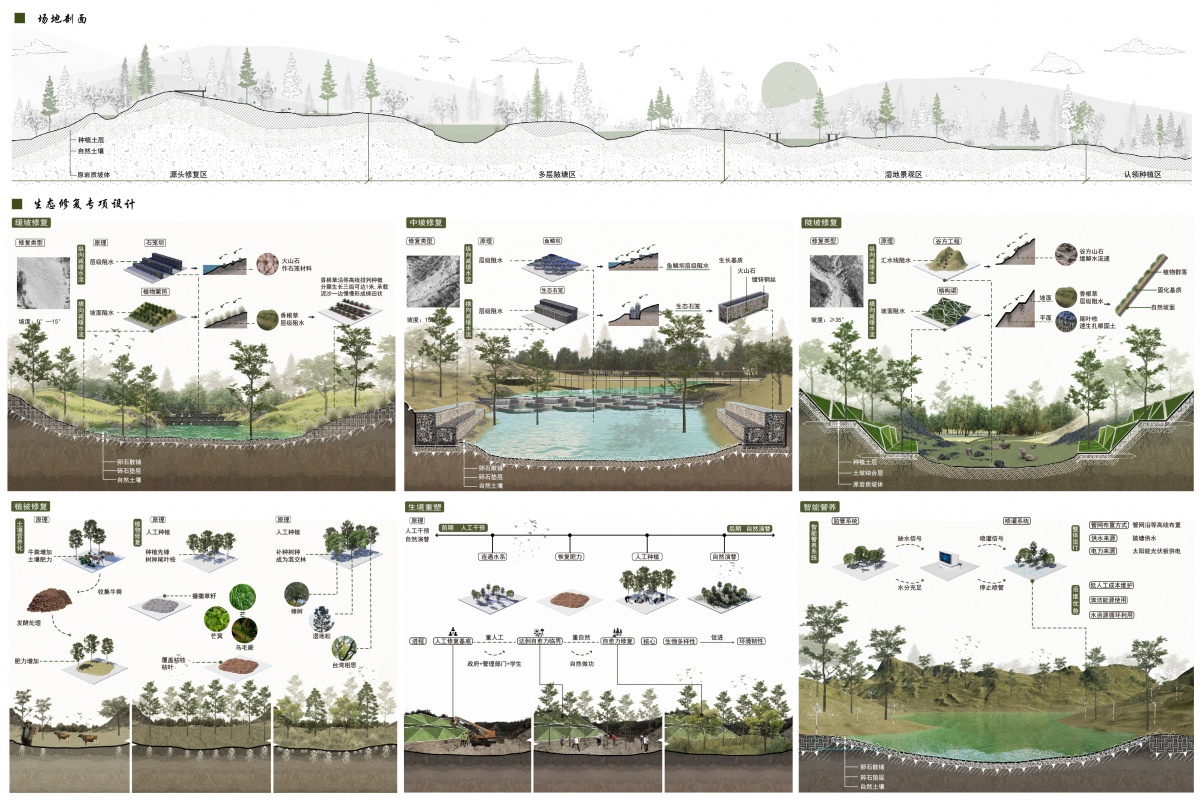

设计以“缝合的伤痕,流动的课堂”为主题,以生态文化为媒介,对场地地形地貌演变的历史脉络进行梳理,探寻过去(开挖表土)与未来(生态修复、自然教育场地)的人地关系,以此搭建景观序列的叙事线;采取系列生态工法应对沙沟侵蚀蔓延的关键问题,强调在生态修复过程中构建“生态修复+自然教育”场景的可能性。生态修复以师法自然为中心,结合人为干预与自然演替,双管齐下以提升场地的“自愈力”。景观设计结合场地特征依次打造源头修复、林下科普、多层陂塘、湿地景观、认领种植等叙事场景来展开自然教育。

展板3

设计感悟

方案聚焦湛江市霞山区三岭山森林公园沙沟区域,通过生态修复与自然教育的深度融合,探索城市受损地的再生路径。设计以“多层陂塘系统”为技术核心,基于ArcGIS数据分析,实施护坡锁边、土壤改良、植被修复、生境重塑、智能管养等多维修复策略,构建了水土保持与生态连通的复合生态体系。在景观营造方面,项目结合场地功能与空间逻辑,实现“生态功能+教育价值+景观美感”的有机统一。通过叙事性设计手法与参与式空间营造,赋予场地文化表达与公众互动的可能性,使生态修复过程本身转化为自然教育的内容载体。本项目不仅是一次生态修复工程,更是一次社会动员与文化再造的过程。未来,项目成果可为城市中其他受损地的生态更新与功能转型提供一个新方向。

展板4

设计亮点

①运用多层陂塘系统针对沙沟问题进行修复,结合人工和自然做工的方式。从纵向与横向缓解水流流速,并利用陂塘演替扩散修复的方式进行生境的恢复;

②以生态文化作为媒介,在生态修复过程中构建“生态修复+自然教育”场景,在生态修复的过程中提高人们生态保护意识。

设计感悟

设计亮点

②以生态文化作为媒介,在生态修复过程中构建“生态修复+自然教育”场景,在生态修复的过程中提高人们生态保护意识。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0