主创设计:谢茗舜

设计成员:王悦宁 黄小容 潘欣洵

指导老师:张立

作品编号:ILIA-S-202513370

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 居住性空间营造 - 存量更新与微空间

12

12项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:楼坊新造

院校名称:深圳大学-建筑与城市规划学院

指导老师:张立

主创姓名:谢茗舜

成员姓名:王悦宁 黄小容 潘欣洵

设计时间:2025-08-01

项目地点:深圳市光明区楼村

项目类别:方案设计-居住性空间营造-存量更新与微空间

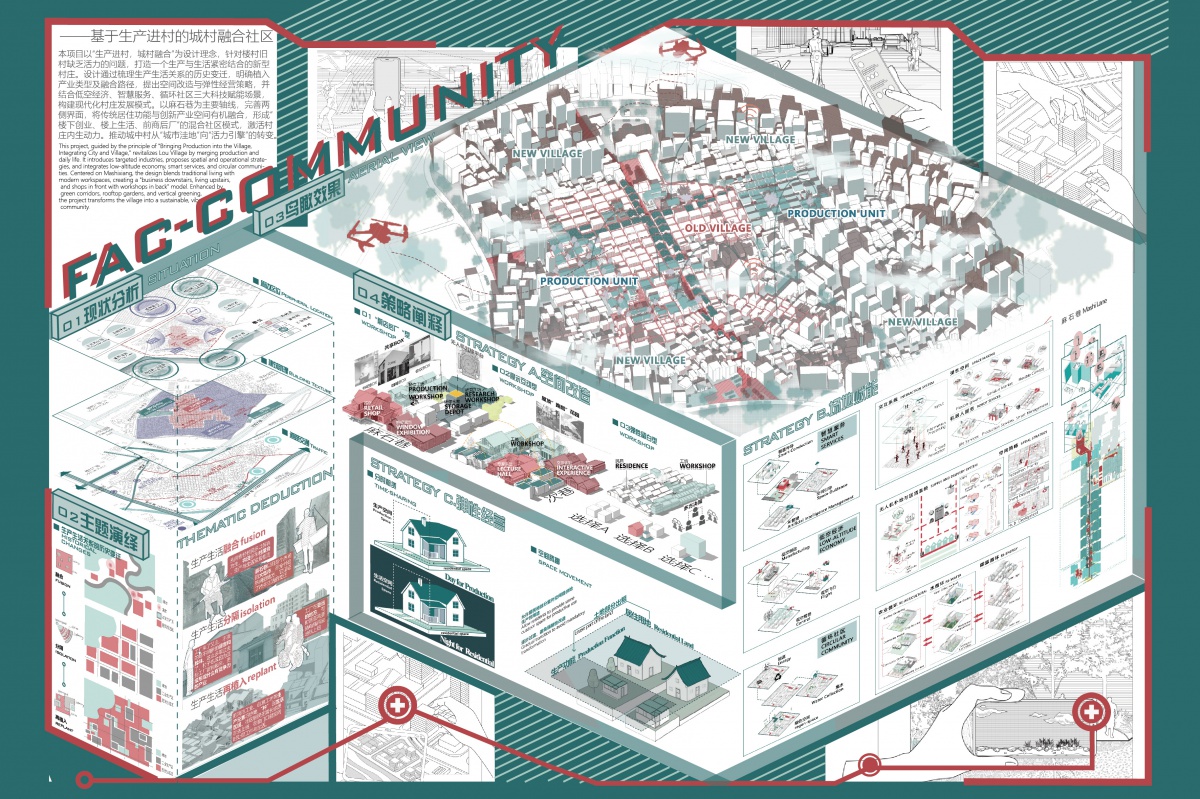

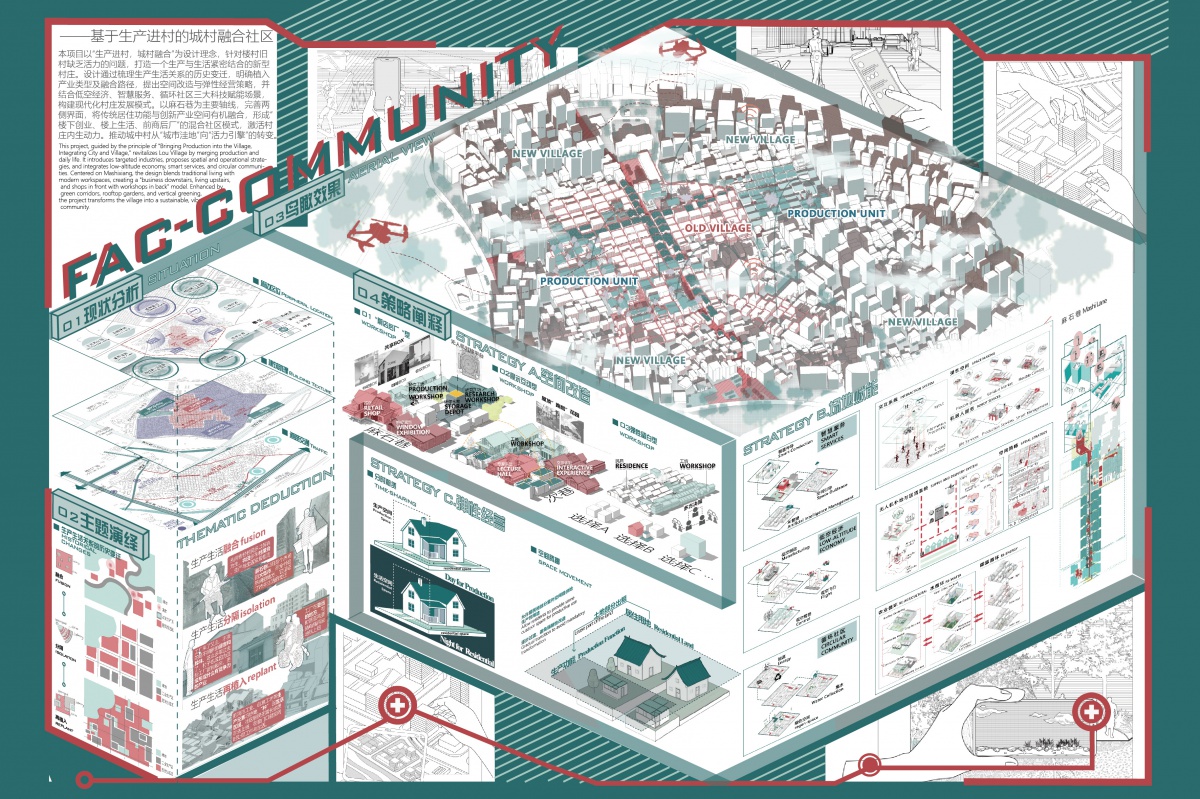

“生产进村”发展策略

为使社区生活与生产制造重新融合,以“楼下创业、楼上生活、前商后厂”空间改造策略实现传统居住与创新产业的结合;同时,低空经济(如物流无人机)、智慧服务(数字化管理)与循环社区(可持续生态)三大科技场景赋能楼村现代化发展。

设计说明

“生产进村”空间设计

将麻石巷、古宗祠等文化落点与新型智慧产品商业结合,塑造楼村活力主轴;垂直耦合低空经济产业与社区居住,嵌入微型制造工坊,打造科技生产带;点状植入可持续生态空间,全域驱动数字化管理,形成立体多维的楼村产城融合基地。

设计感悟

设计亮点

“垂直混合”社区模式创新:以麻石巷为活力轴线,创新性提出“楼下创业、楼上生活、前商后厂”的垂直空间混合利用模式,实现传统居住与创新产业功能的有机融合,最大化激活空间价值。

未来科技场景赋能:超越传统空间改造,前瞻性地引入低空经济(如物流无人机)、智慧服务(数字化管理)与循环社区(可持续生态)三大科技场景,为村庄注入现代化发展动能,构建面向未来的现代化村庄模型。

弹性空间与经营策略:设计不仅关注硬件改造,更配套提出灵活的弹性经营策略,确保空间能适应未来产业的变化与发展,提升项目的长期生命力和适应性。

专家评语

选题和思路新颖,但是设计内容深度不够,表达不清晰,版面设计可读性差。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:829

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:935

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:812

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1975

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:926

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:856

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:875

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:831

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0