主创设计:黄紫薇 王艺卓

设计成员:刘洋祎

指导老师:赵丽萍

作品编号:ILIA-S-202513364

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 智慧工程与数字技术 - 智能设施

1

1项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:空域链合·低空经济下的智慧办公体

院校名称:南京林业大学-艺术设计学院

指导老师:赵丽萍

主创姓名:黄紫薇 王艺卓

成员姓名:刘洋祎

设计时间:2025-08-20

项目类别:方案设计-智慧工程与数字技术-智能设施

设计生成与概念逻辑

“破题”—— 从城市低空经济痛点(地面通勤拥堵、无人机物流无固定枢纽、应急响应滞后)切入,提出 “空域链合” 设计理念:将建筑从 “地面功能载体” 升级为 “低空经济枢纽”,通过 “低空需求→功能响应→形态生成” 的线性逻辑,让建筑主动承接无人机交通、城市服务等低空功能,而非被动适配,最终形成 “建筑与低空经济共生” 的新范式。

理念亮点在于 “不脱离城市实际”:所有推导均基于真实城市痛点(如参考一线城市无人机物流 “最后 1 公里” 瓶颈),避免 “概念化设计”,确保理念有现实支撑。

设计说明

空间设计与分层落地

“落地空间”—— 围绕 “低空运维层、城市功能层、智慧交互层” 三层结构,提出 “垂直分层、水平联动” 的空间理念:每一层空间都对应特定低空功能,同时通过连廊、数据线路实现跨层协同,避免 “低空功能与建筑功能割裂”。

例如:低空运维层专注 “无人机充电 + 起降”,城市功能层通过连廊实现 “物资接驳 + 办公协同”,智慧交互层通过调度系统串联上下层,形成 “低空交通→建筑服务→城市需求” 的空间闭环。

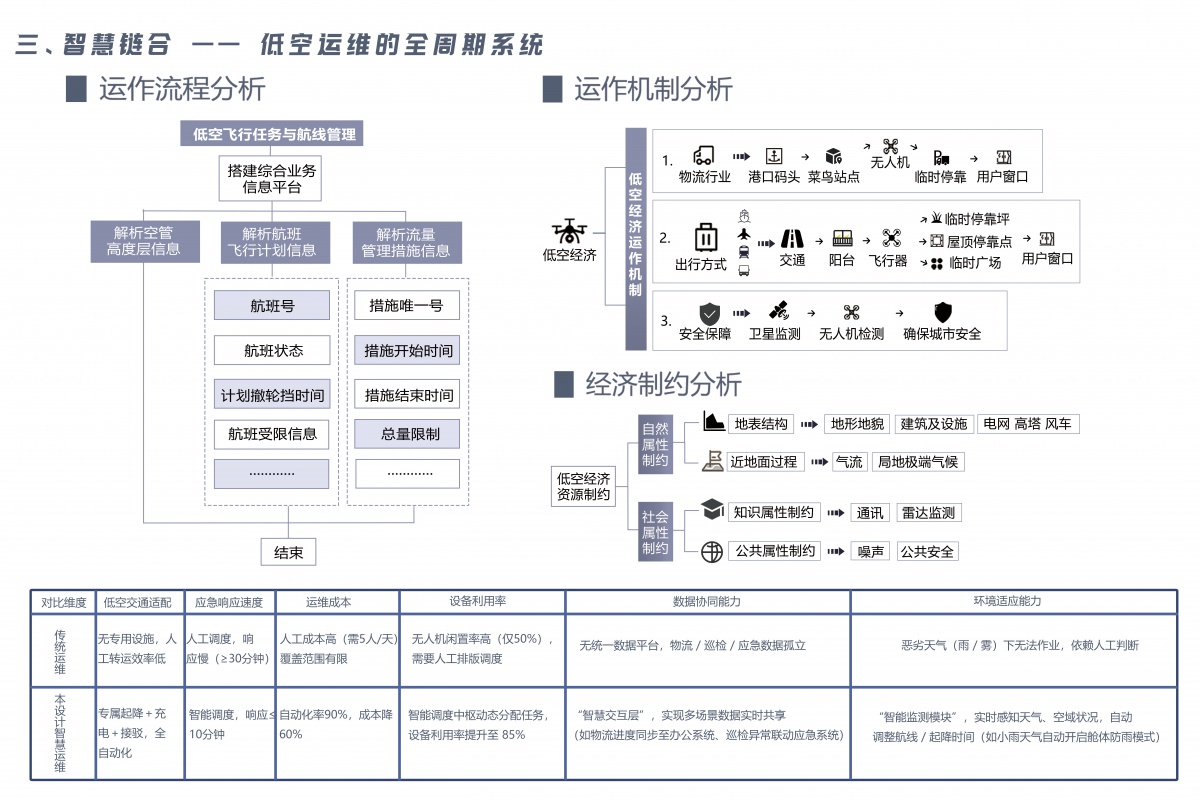

智慧运维与技术支撑

“全周期智慧闭环” 让低空运维 “高效、低成本、可协同”:“技术落地”—— 提出 “感知 - 调度 - 执行 - 反馈” 的智慧运维理念:通过智能系统让无人机运维从 “人工干预” 升级为 “全自动闭环”,同时实现 “设备高效利用、数据全域共享、恶劣天气适配”,解决传统运维 “效率低、成本高、场景局限” 的问题。

理念核心是 “技术为空间服务”:所有智慧模块(充电舱、调度系统)均嵌入建筑空间,而非 “外挂式添加”,确保技术与建筑的融合性。

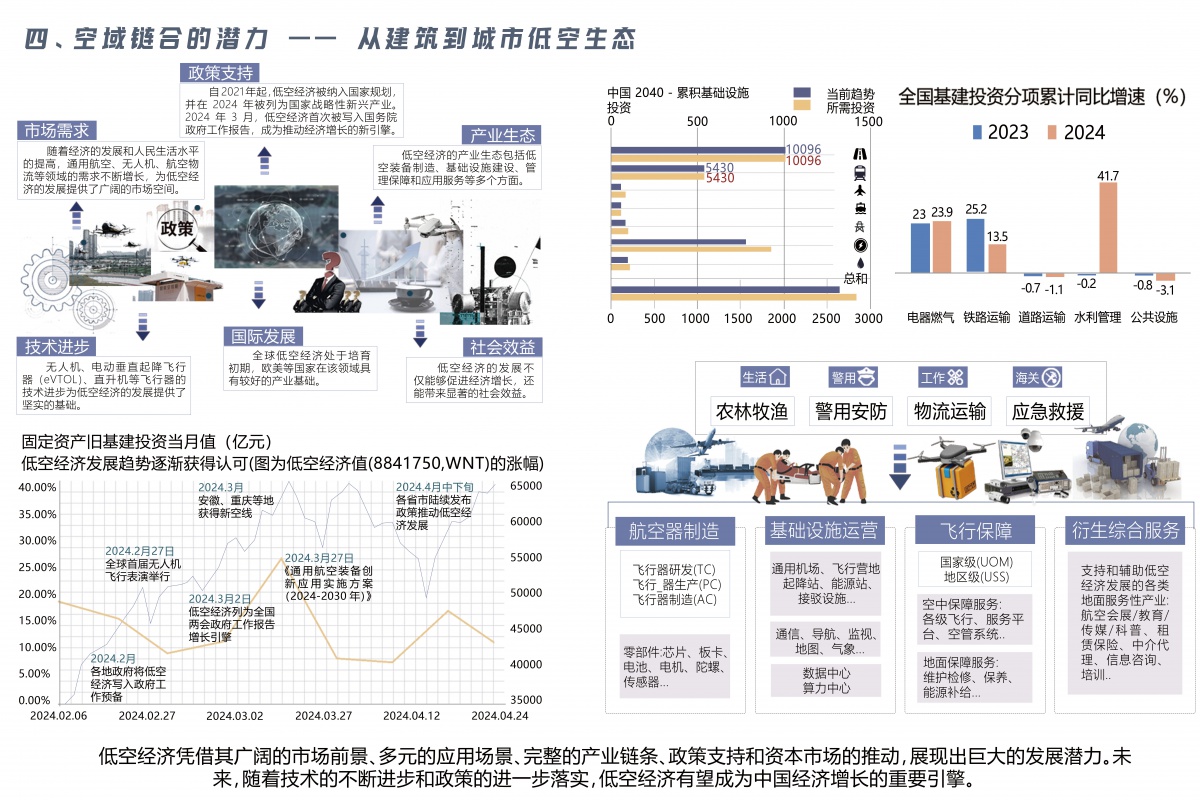

价值分析与未来展望

“从建筑价值到城市生态”,让空域链合 “可复制、有长远意义”“价值升华”—— 提出 “建筑是城市低空生态节点” 的理念:设计不止于解决单个建筑的低空适配问题,更要为 “全域低空经济” 提供可复制的建筑样本,通过 “当下效益(效率提升、成本降低)+ 未来价值(生态联动、行业示范)”,让建筑成为推动城市低空经济发展的 “催化剂”。

设计感悟

设计亮点

2、智慧化技术赋能,提升便捷性:外置无人机投放箱与多功能阳台结合,搭配智能化技术,实现快递、外卖等物品精准运输;裙楼配套无人机充电桩与停机坪,形成3、完整低空物流服务闭环,大幅提升日常办公生活效率。

4、安全与效率双重保障:屋顶直升机停机坪兼具紧急撤离与企业高效物流功能,既为突发情况提供安全出口,又为企业打造快速运输通道,平衡安全需求与高效办公诉求。

5、引领未来城市发展,树立行业标杆:以低空经济为核心设计切入点,将新兴业态融入高层建筑,为未来城市建筑功能创新提供可借鉴范例,具备极强的前瞻性与示范意义。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0