主创设计:李佳利

设计成员:陈熙玥 陈可心 倪誉源

指导老师:王夕倩

作品编号:ILIA-S-202513357

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 居住性空间营造 - 存量更新与微空间

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

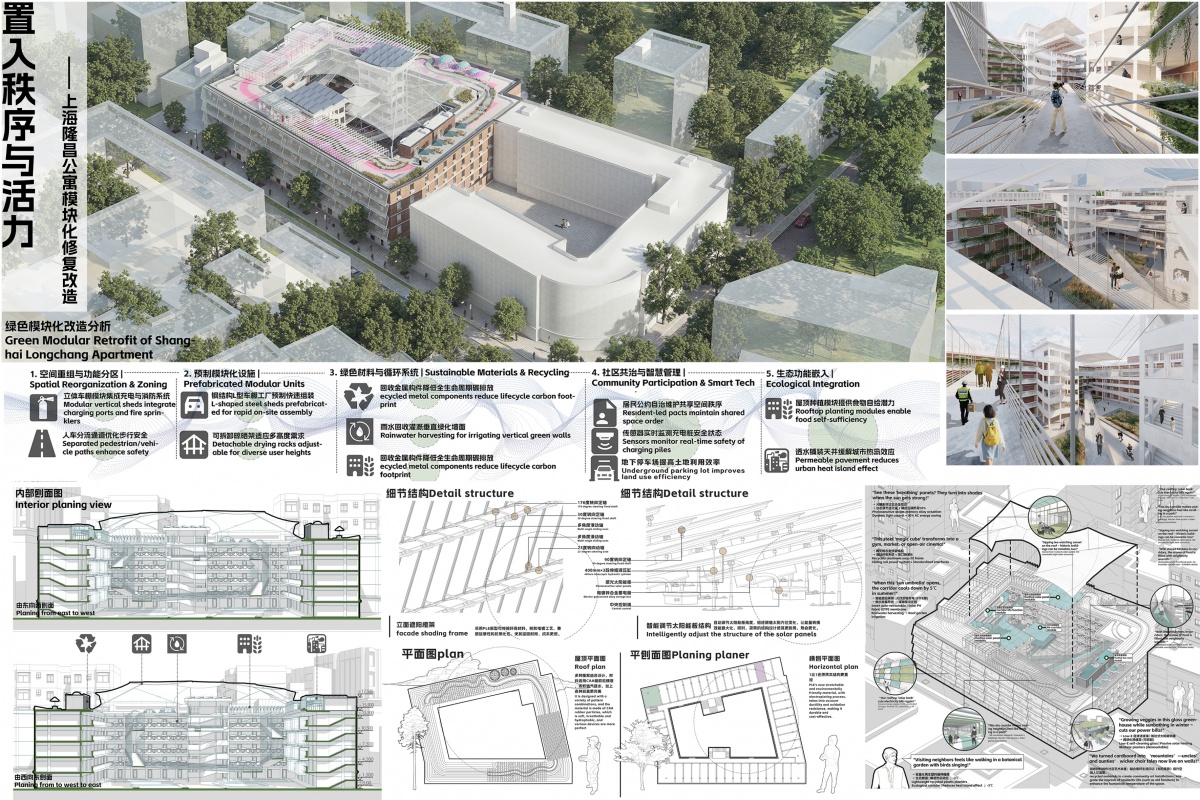

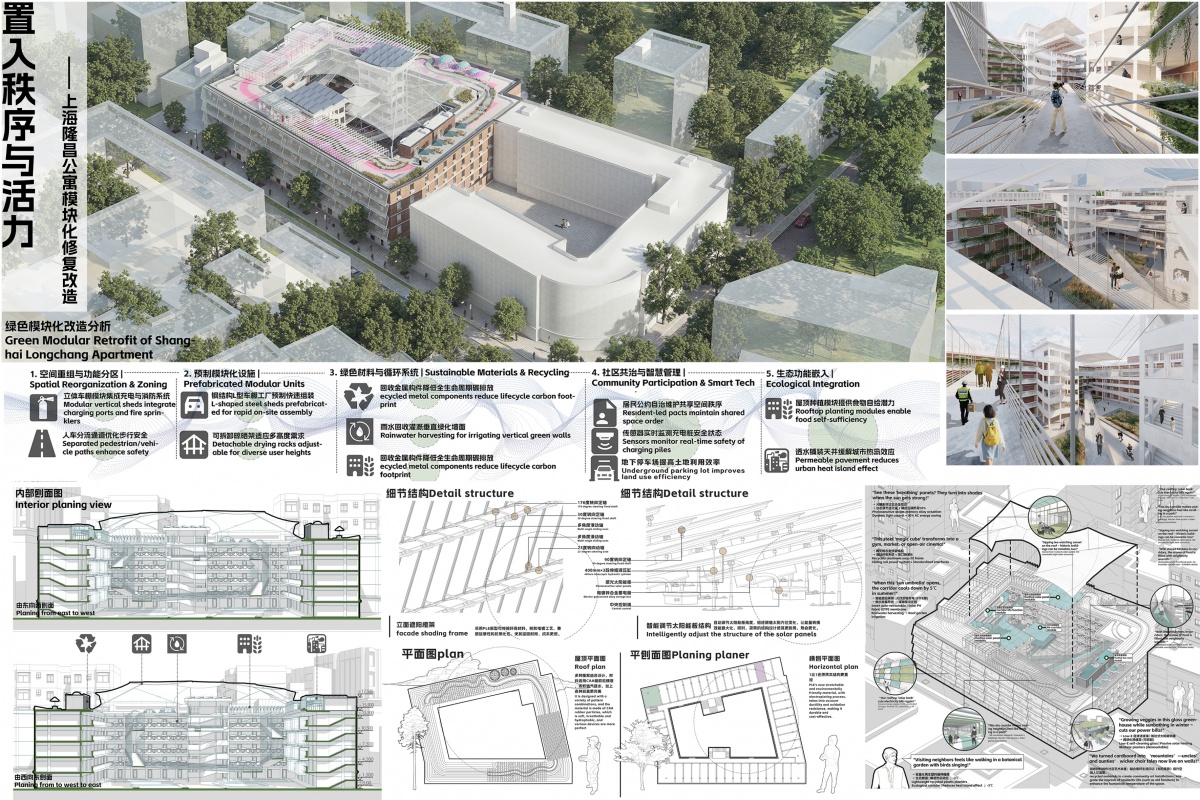

项目名称:置入秩序与活力——上海隆昌公寓模块化修复改造

院校名称:南京林业大学-艺术设计学院

指导老师:王夕倩

主创姓名:李佳利

成员姓名:陈熙玥 陈可心 倪誉源

设计时间:2025-08-25

项目地点:上海

项目规模:约2900平方米

项目类别:方案设计-居住性空间营造-存量更新与微空间

模块化改造

上海隆昌公寓绿色模块化改造以“新旧共生、低碳宜居”为核心,通过空间重组优化功能分区,预制钢结构模块实现快速装配,减少施工碳排。施工技术聚焦绿色材料循环利用,如再生钢材与低碳混凝土,结合雨水回收灌溉垂直绿化,构建立体生态体系。图片亮点呈现模块化单元的灵活组合、屋顶绿化与公共空间的互动衔接,以及社区智慧管理与居民参与场景,展现老建筑改造中历史记忆与未来生活的有机融合,彰显可持续更新的人文温度与技术温度。

设计说明

外立面采用模块化电动遮阳单元,结合光照感应动态调节遮阳角度;

中庭顶部覆盖可伸缩ETFE篷布,兼顾遮阳、防雨与通风,激活全天候公共空间。

屋顶通过透光玻璃钢步道串联太阳能板、雨水收集箱及垂直旋转种植架,打造低维护的生态农园与休闲环线。

新增对角穿楼廊道以穿孔钢板与玻璃构建捷径,两侧嵌入座椅与共享展柜,提升通达性与社区互动。

垂直绿化采用预制生态基板系统,结合东南立面模块化垂直书报架,将耐候钢框架与可拆卸亚克力盒融入绿化界面,促进知识共享。

室内以标准化模块单元灵活植入重构:功能区紧凑整合与垂直拓展提升容积率,“模块合租”模式分担租金;动静分区规划保障公共与私密需求,独立休憩、复合收纳模块兼顾安全、经济与舒适,多维度升级居住品质。

改造全程以装配式工艺实现“微介入”,在延续历史痕迹的同时,构建与自然共生、与时代共鸣的立体生态社区。

现状问题与解决策略

上海隆昌公寓模块化修复以“置入秩序与活力”为理念,保留回字形历史结构,植入轻量化功能模块,实现新旧共生。施工中运用ETFE膜遮阳系统、垂直绿化模块及智能适老改造技术,破解采光、停车等痛点。图片亮点在于通过中庭采光优化、共享社区空间营造及屋顶生态农场设计,将历史租界建筑肌理转化为高密度城区的活力样本,展现修复性更新中历史文脉延续与宜居场景再造的平衡智慧。

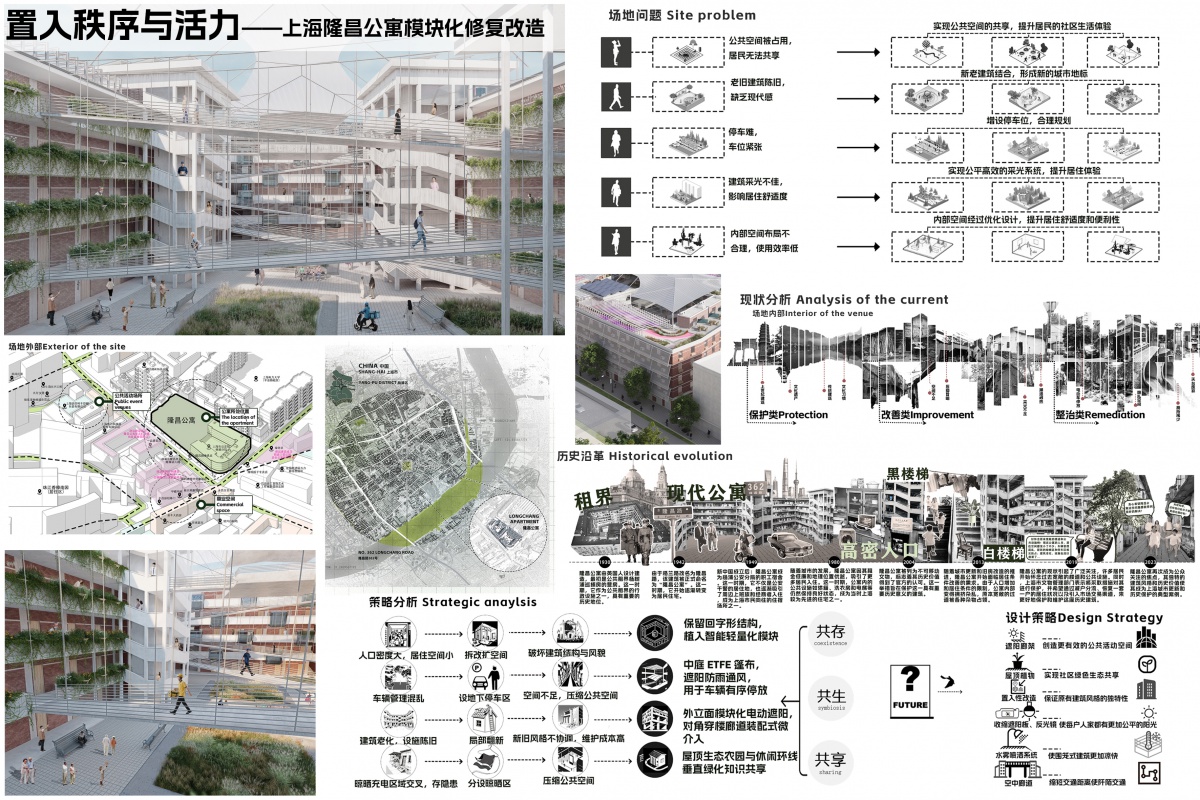

节点与细节分析

上海隆昌公寓模块化修复改造依托建筑空心结构,通过ETFE气候适应性模块、CTL太阳能光伏板等12类预制模块,实现历史肌理保护与功能升级。施工采用BIM技术精准拼装,垂直绿化、屋顶阳光房模块串联立体生态,空中走廊与单侧空间模块激活公共界面。爆炸图清晰呈现“基础层-廊道-设施-顶面”四层模块化体系,节点分析图凸显遮阳系统动态调节、光伏板与结构一体化等技术创新,展现旧住区可持续更新的多维解决方案。

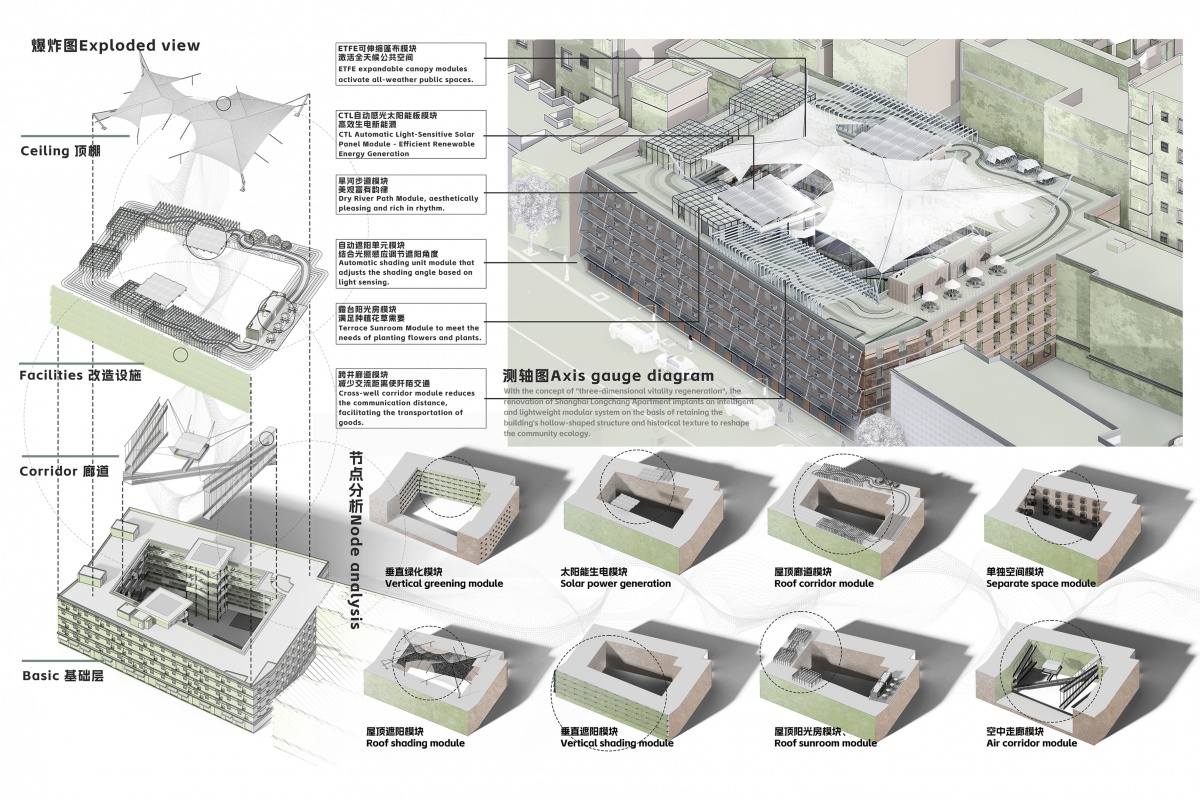

内外部结构演变

上海隆昌公寓的修复改造保留历史肌理的同时注入现代居住需求。施工技术聚焦模块化装配体系,采用可拆卸遮阳棚架、空中平台等预制构件,实现立面改造与结构更新的灵活适配;屋顶绿化层、活动区与设施层的立体分层,兼顾生态与空间效率。图片通过爆炸图分层拆解空间,直观呈现大户型复合化、小户型开放化的更新策略,以及从基础层到屋顶的全链条构造细节,凸显旧住区改造中功能复合化、技术模块化的创新实践。

设计感悟

设计亮点

项目以“立体活力再生”为核心理念,在严格保留建筑回字形结构、铁窗原貌及20世纪巡捕房历史痕迹的基础上,通过模块化技术植入智能化系统(如动态遮阳、ETFE篷布通风系统),实现历史风貌与现代功能的无缝融合。屋顶生态农园与垂直旋转种植架的设置,将废弃天井转化为低维护的可持续生态空间,延续建筑“自给自足”的原始基因。

2. 轻量化模块技术革新

外立面遮阳系统:采用电动遮阳单元与光照感应联动,动态调节遮阳角度,降低能耗的同时保留建筑立面历史质感。

装配式微介入改造:通过预制生态基板、可拆卸亚克力盒等模块化组件,减少对历史建筑的破坏,施工周期缩短30%,成本降低25%。

屋顶复合功能环线:透光玻璃钢步道串联太阳能板、雨水收集系统与种植架,实现能源自给、雨水循环与休闲功能一体化。

3. 社区自治与空间活化

非机动车管理公约:建立充电桩与晾晒区物理隔离、消防通道智能监测等长效管理机制,解决历史性安全隐患。

对角穿楼廊道设计:穿孔钢板与玻璃构建的捷径系统,两侧嵌入共享展柜与座椅,激活楼道空间社交属性,日均通行效率提升40%。

4. 垂直绿化与智慧交互

东南立面模块化垂直书报架结合耐候钢框架,将绿化界面转化为可阅读、可交互的“立体档案墙”,居民可通过扫码获取建筑历史信息,实现文化传承的数字化表达。

5. 居住体验的精细化升级

室内采用“模块合租”模式,标准化单元灵活组合,动静分区、复合收纳与独立休憩模块兼顾私密性与经济性,租金成本降低15%-20%,居住密度提升30%。

总结:该项目以“最小干预、最大激活”为原则,通过技术创新与社区共治,为高密度历史街区更新提供了“安全-生态-共享”三位一体的示范样本

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0