主创设计:刘绍卿

设计成员:王正午 张颖欣 车宇涵

指导老师:郭振 高伟

作品编号:ILIA-S-202513356

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 公共空间重塑

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:智水携清风,生态创新程

院校名称:山东农业工程学院 深圳大学 华南农业大学 黑龙江八一农垦大学

指导老师:郭振 高伟

主创姓名:刘绍卿

成员姓名:王正午 张颖欣 车宇涵

设计时间:2025-07-15

项目地点:广东省东莞市望牛墩镇

项目规模:15.76公顷

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-公共空间重塑

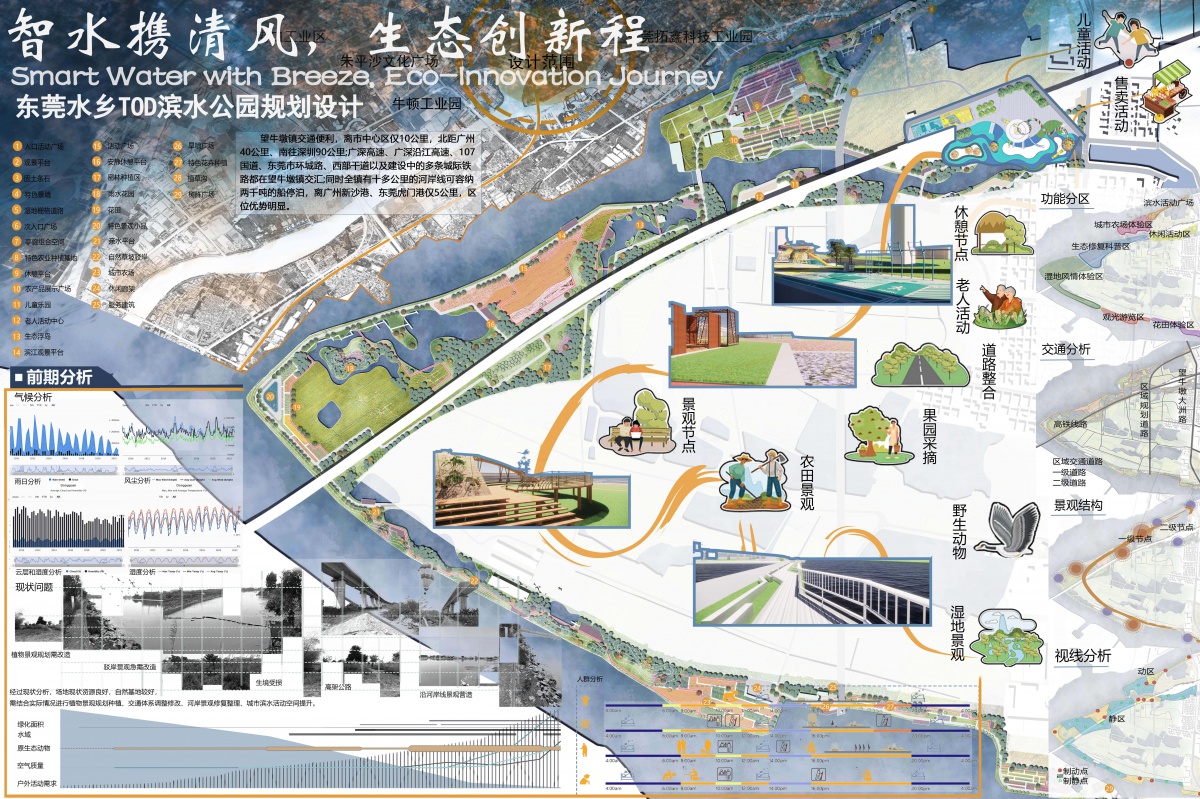

▲前期分析与平面规划

版面一主要围绕前期背景分析。东莞水乡TOD滨水公园规划,始于全面前期分析。场地地处粤港澳大湾区重要节点,具备水乡生态基底与TOD开发潜力,但存在生态系统待修复、交通衔接不足、文化特色未彰显等问题。通过气候分析,明晰降水、温度等对水岸设计的影响;现状调研梳理场地资源与短板,如生态本底、交通网络、文化遗存。结合上位规划,明确TOD导向下的生态、交通、产业协同目标。前期分析为后续设计锚定方向,旨在以生态修复为基,整合交通与文化资源,构建集生态保育、休闲体验、产业联动于一体的滨水空间,助力东莞水乡打造生态智慧新城典范。

设计说明

设计理论与思路:基于“碧道”理论,以水为纽带,将生态、安全、文化等功能融合,构建复合廊道。针对水岸线退化、设施老化、生态环境受损等现状问题,运用承接、延绿、连接、渗透、重塑五大策略。以韧性驳岸承接洪水侵袭,通过生态植绿恢复自然生命,借助TOD模式连接交通网络,以滨水生活渗透地域文化,用多元空间重塑场地活力,达成安全抗洪、健康生态、休闲游憩、业态共享、文化升级的目标。

专项设计与特色:驳岸设计丰富多元,涵盖观景平台驳岸、湿地驳岸、自然草坡驳岸、亲水广场、硬质驳岸等类型,满足不同功能与景观需求。游线规划考虑周全,设置便捷交通出行线、生态观光科普线、特色文化传承线、水上巴士游览线,满足多样化游览体验。

功能分区与价值:功能分区上,设置滨水活动广场、城市休闲花园、生态科普区等,满足儿童游乐、老人活动、果园采摘等多元活动需求。通过道路整合、景观结构规划与视线分析,优化空间布局。该项目不仅能提升水乡生态环境质量,还能促进区域经济发展,传承地域文化, 为居民与游客提供高品质的滨水公共空间,实现生态效益、社会效益和经济效益的统一。

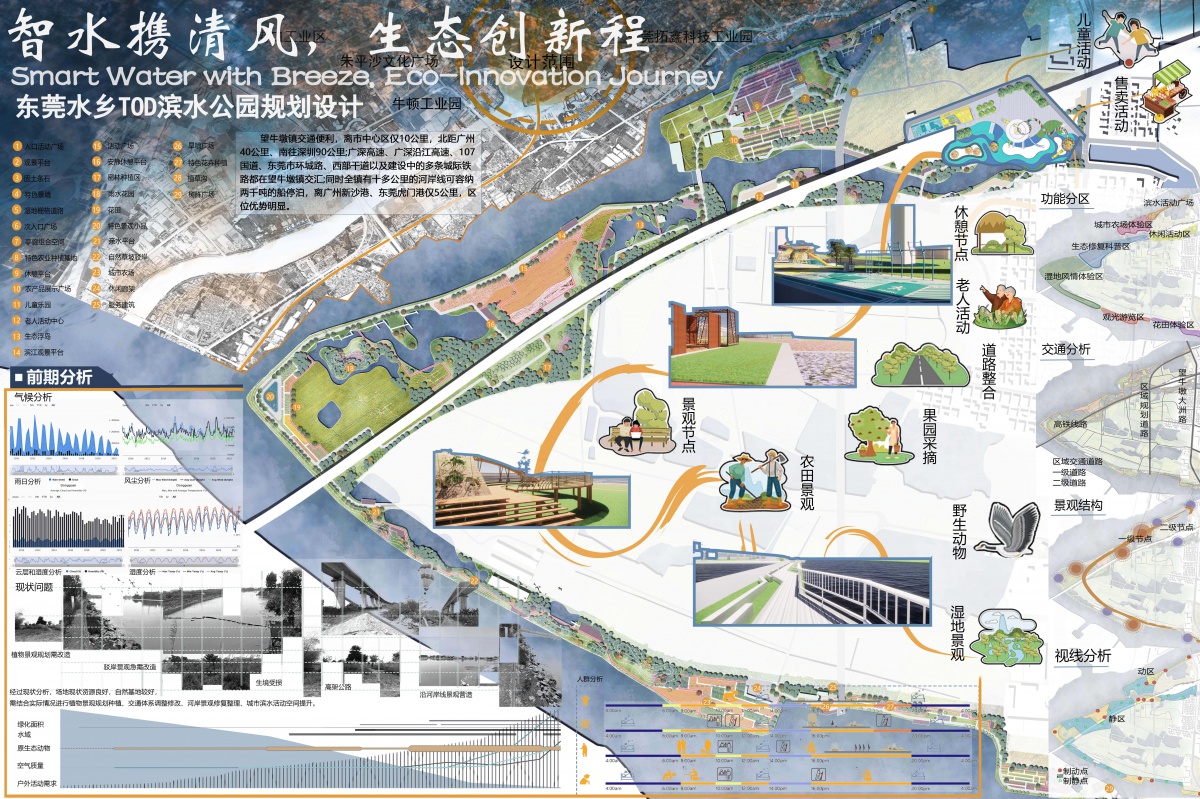

▲设计思路与概念构建

版面二主要围绕设计思路分析。本设计以“智水携清风,生态创新程”为主题,聚焦东莞水乡TOD滨水区域规划。理论基础源于“碧道”理念,将江、河、湖及岸带视为载体,构建生态、安全、文化等多维融合的复合廊道。通过分析场地现状,发现存在水岸生态退化、交通联系不足、文化体验缺失等问题。由此提出“承接、延续、连接、渗透、重塑”策略,旨在以韧性系统提升水安全,以生态修复延续自然生命,以 TOD 交通构建互联网络,以滨水生活渗透地域文化,以多元空间重塑场地活力,打造生产、生活、生态共融的滨水空间、活力小镇与生态城市。

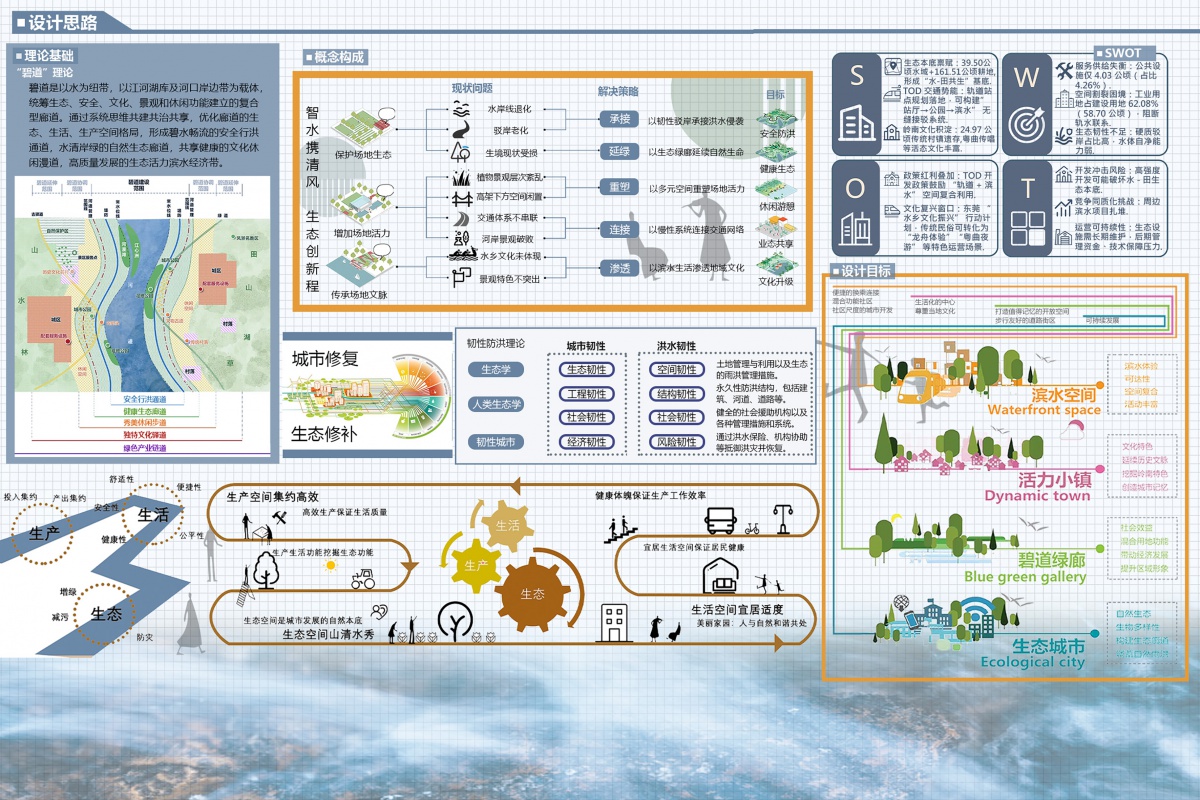

▲设计策略与场景落地

版面三主要是分区策略分析。围绕“智水携清风,生态创新程”目标,设计策略从多维度推进。“承接”以韧性水岸应对水患,通过生态驳岸、台地防洪等,平衡亲水与安全需求;“延续”依托生态修复,构建湿地、生境系统等,延续自然生态脉络;“连接”借 TOD 交通、滨水步道,打通区域联系,实现绿道与城市网络融合;“渗透”融入地域文化,打造特色空间、文化活动节点,让滨水生活承载本土记忆;“重塑”以多元空间,适配不同人群需求,激活场地活力。各策略协同,旨在构建生态稳固、功能复合、文化彰显的滨水生态体系,赋能东莞水乡可持续发展。

▲驳岸专项与游线设计

版面四主要围绕专项策略分析。驳岸设计是滨水空间的重要环节,本方案针对东莞水乡TOD滨水公园,打造多样化驳岸形式。观景平台驳岸,利用硬质材料塑造规整形态,搭配景观小品,提供亲水观景与休憩空间;湿地驳岸,以生态手法营造自然生境,促进雨水净化与生物栖息;自然草坡驳岸,借本土植被实现生态过渡,兼具景观与防护功能;亲水广场驳岸,通过阶梯式设计,增强市民亲水互动;硬质驳岸,满足特定水利需求,保障岸线稳定。同时,规划多元游线,串联水陆交通,融合生态观光、文化体验等功能,构建连贯且富有活力的滨水慢行系统,激活水岸空间价值。

设计感悟

设计亮点

2. 空间功能融合:打破单一功能边界,以 TOD 交通为引擎,串联“滨水空间 - 活力小镇 - 生态城市” 多维场景。游线设计整合生态观光、文化体验、运动休闲等功能,让水岸成为承载生活、激活产业的复合载体,实现生态价值与城市发展的双赢。

3. 地域文化激活:深度挖掘水乡文化基因,通过特色驳岸叙事、文化节点营造(如滨水文化体验区 ),将地域记忆融入空间场景。标识系统、智慧驿站等设计,以现代手法诠释本土特色,让文化从“静态遗存”转为“动态体验”,增强场地认同感与独特性。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0