后稷的魔法菜园

Houji's magical Vegetable garden

主创设计:刘煜

设计成员:祝亚兴 张鹏鹏 刘珍妤 张泽文

指导老师:甄志磊 徐佳慧

作品编号:ILIA-S-202513354

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 社区营造与社会创新 - 社区微更新

15

15热度:4574

项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:后稷的魔法菜园

院校名称:山西农业大学-城建学院

指导老师:甄志磊 徐佳慧

主创姓名:刘煜

成员姓名:祝亚兴 张鹏鹏 刘珍妤 张泽文

设计时间:2025-07-24

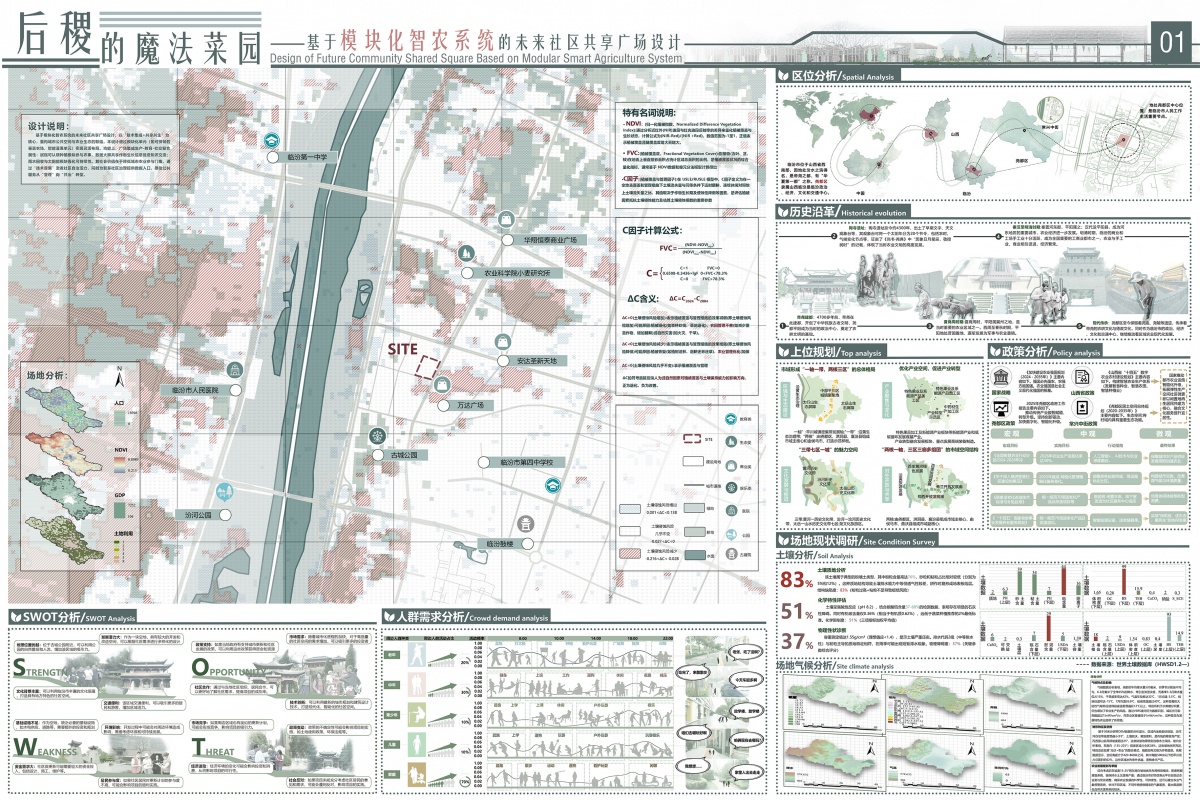

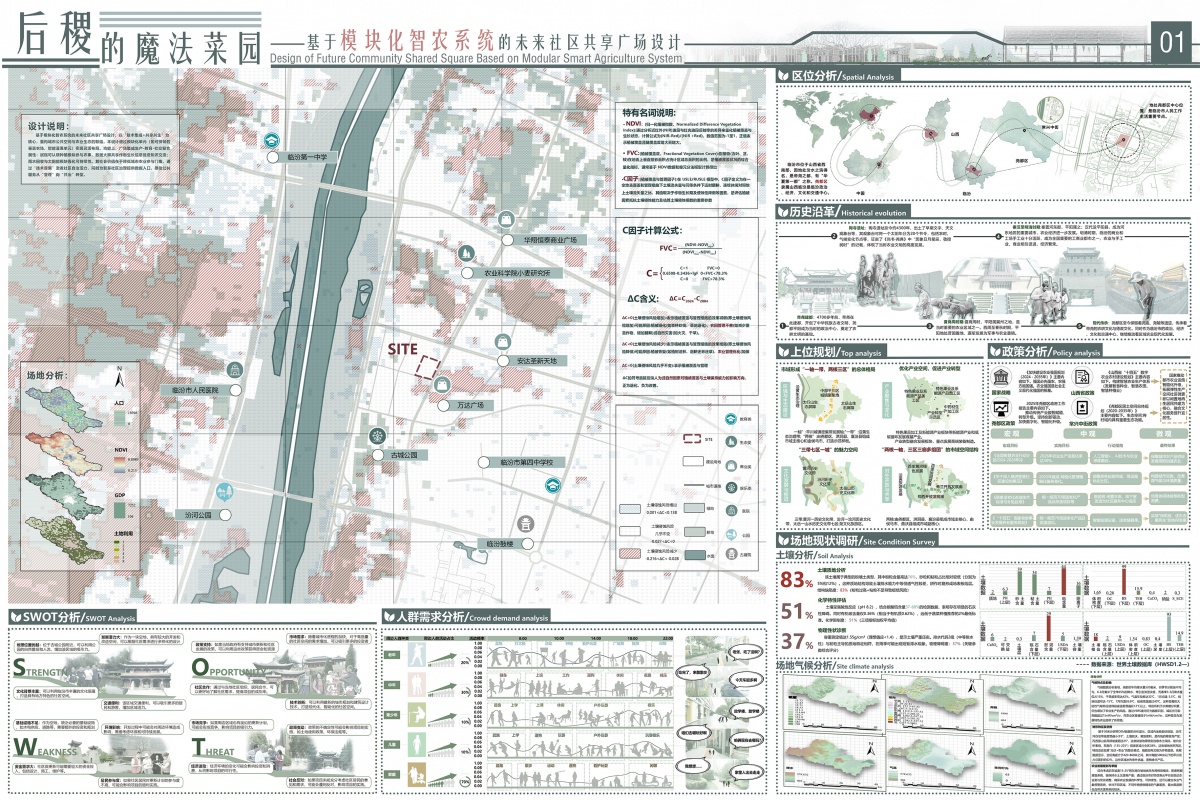

项目地点:山西省临汾市尧都区

项目规模:约1.7公顷

项目类别:方案设计-社区营造与社会创新-社区微更新

场地现状

设计说明

模块化智农系统未来社区共享广场设计

一、创意来源

创意源于对“城市与农业割裂”问题的破解,受模块化建筑灵活性与智慧农业高效性启发,以“技术集成+共享共生”为核心,旨在重构城市公共空间与农业生态的联结。借鉴物联网在环境监测、AI在资源优化中的成熟应用,将可拼装垂直农场、智能灌溉单元等模块化形态融入广场设计,让技术成为打破社区居民参与农业门槛的桥梁,同时呼应智慧社区“共治”理念,激活公共空间的生产与社交价值。

二、色彩规范

整体以“自然生态+科技活力”为色彩基调,核心色选用大地色系作为模块化单元主色,呼应农业属性,传递自然亲和感;点缀色采用科技蓝(用于物联网设备外壳、数据大屏边框)与生机绿(种植模块边缘标识),凸显技术集成特色;辅助色搭配浅灰(公共设施基础色),平衡视觉层次,确保色彩既贴合农业生态氛围,又能体现智慧系统的现代感,适配不同社区的整体风貌。

三、应用场景

1. 社区日常场景:居民可认领种植模块参与农事,通过广场数据大屏实时查看作物生长信息,在灌溉、施肥等操作中交流种植知识,实现“生产+社交”无缝融合;雨水回收装置与太阳能板为广场照明、灌溉供电,强化可持续生活场景。

2. 社区教育场景:面向儿童开展农耕科普活动,借助智能监测设备直观展示土壤墒情、微气候数据,让技术成为农业知识传递的载体,降低农业认知门槛。

3. 智慧治理场景:广场农业生产数据为社区治理提供入口,通过分析居民参与频次、资源消耗等数据,优化公共服务供给,推动社区从“管理”向“共治”转型,适配不同规模社区的治理需求。

一、创意来源

创意源于对“城市与农业割裂”问题的破解,受模块化建筑灵活性与智慧农业高效性启发,以“技术集成+共享共生”为核心,旨在重构城市公共空间与农业生态的联结。借鉴物联网在环境监测、AI在资源优化中的成熟应用,将可拼装垂直农场、智能灌溉单元等模块化形态融入广场设计,让技术成为打破社区居民参与农业门槛的桥梁,同时呼应智慧社区“共治”理念,激活公共空间的生产与社交价值。

二、色彩规范

整体以“自然生态+科技活力”为色彩基调,核心色选用大地色系作为模块化单元主色,呼应农业属性,传递自然亲和感;点缀色采用科技蓝(用于物联网设备外壳、数据大屏边框)与生机绿(种植模块边缘标识),凸显技术集成特色;辅助色搭配浅灰(公共设施基础色),平衡视觉层次,确保色彩既贴合农业生态氛围,又能体现智慧系统的现代感,适配不同社区的整体风貌。

三、应用场景

1. 社区日常场景:居民可认领种植模块参与农事,通过广场数据大屏实时查看作物生长信息,在灌溉、施肥等操作中交流种植知识,实现“生产+社交”无缝融合;雨水回收装置与太阳能板为广场照明、灌溉供电,强化可持续生活场景。

2. 社区教育场景:面向儿童开展农耕科普活动,借助智能监测设备直观展示土壤墒情、微气候数据,让技术成为农业知识传递的载体,降低农业认知门槛。

3. 智慧治理场景:广场农业生产数据为社区治理提供入口,通过分析居民参与频次、资源消耗等数据,优化公共服务供给,推动社区从“管理”向“共治”转型,适配不同规模社区的治理需求。

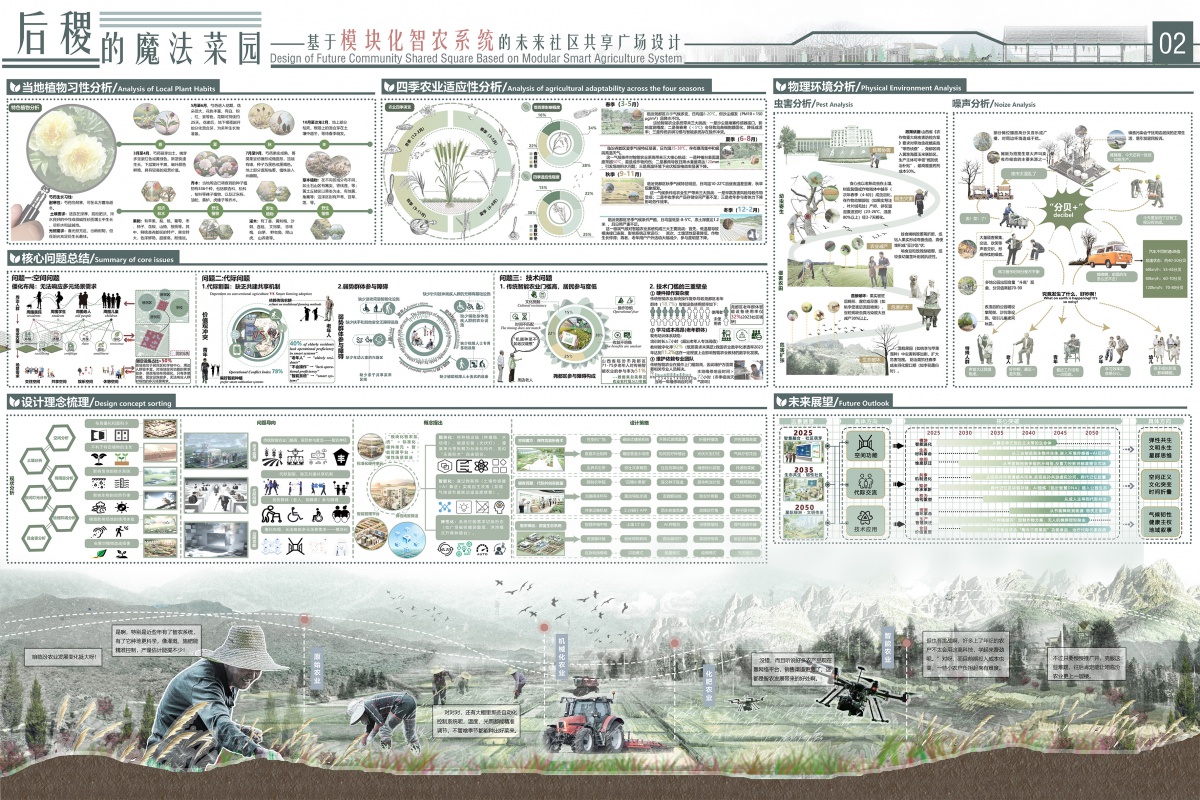

当地农业发展现状

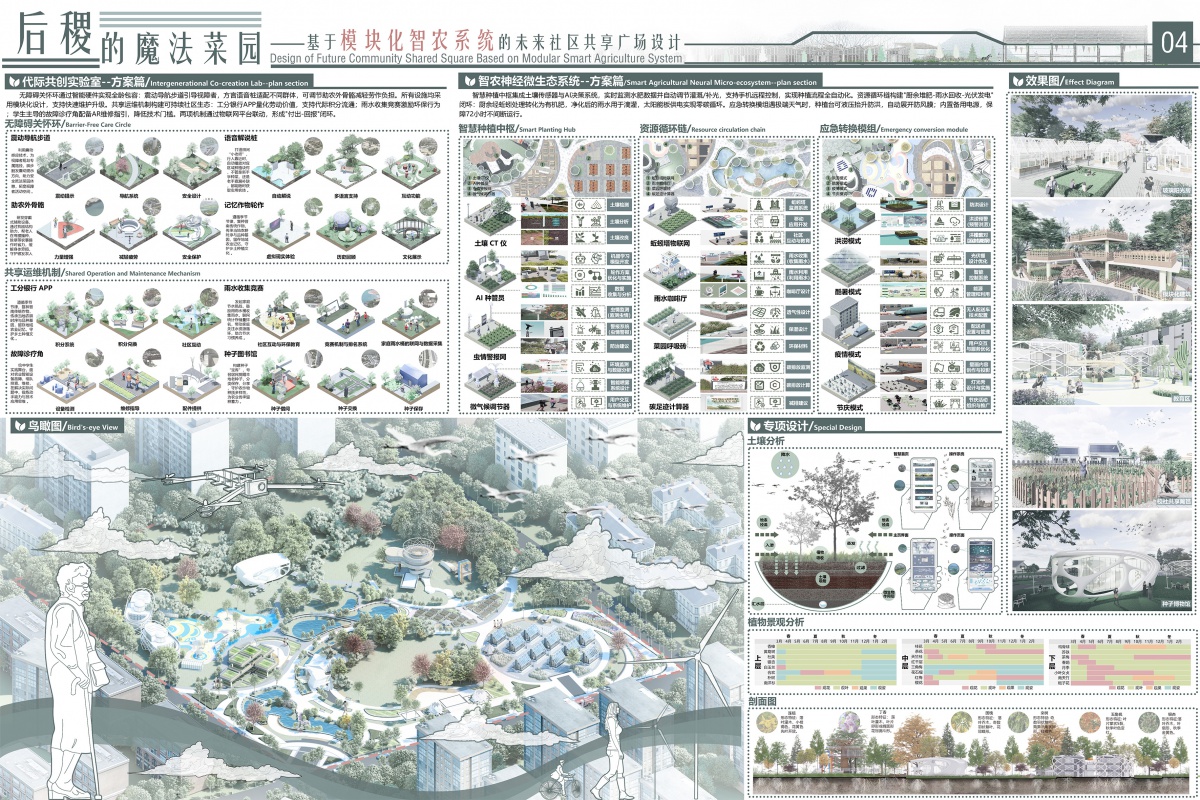

设计策略平面图

景观节点以及整体展示

设计感悟

《后稷的魔法菜园》通过三大创新实现突破:模块化智农系统以"乐高式"设计实现10种功能切换,空间利用率提升300%;代际共创机制使老年科技接受度提升2.3倍;微型生态闭环整合23项技术,实现30%能源自给。项目最大亮点是将24节气农谚编码入AI算法,形成"科技-人文-生态"三位一体模板,实测作物增产25%,居民参与度82%,为社区农业提供可复制的轻量化方案。

设计亮点

1.模块化弹性空间

•磁吸铺装系统实现“广场/菜园/课堂”一键切换,1.7公顷场地10种场景自由重组,空间利用率提升300%。

•升降种植台(60-80cm可调)兼容轮椅使用者,洪涝时自动抬升1.2m,极端天气适应性极强。

2.文化驱动的智能内核

•AI算法融合节气农谚(如“谷雨增灌溉”),技术决策兼具科学性与文化传承。

•五谷密码广场通过AR扫码触发种植教程,将农耕智慧转化为互动体验。

3.代际共治生态

•工分银行APP量化劳动价值(1小时维修=3kg蔬菜),促成老幼协作。

•故障诊疗角+AR指引,中学生可完成80%设备维护,技术门槛降低60%。

4.闭环资源循环

•厨余→蚯蚓堆肥→光伏供电链条实现零排放,雨水净化后灌溉,节水40%。

•噪音发电装置转化车流声波,覆盖灌溉系统30%日耗电。

5.全龄无障碍设计

•震动导航步道+方言语音桩,视障者与老年人无障碍参与。

•助农外骨骼可拆卸为移动座椅,解决弯腰劳作痛点。

核心创新:以“乐高式”模块为载体,将硬核技术(物联网、AI)转化为可触摸的文化叙事,在极小场地内实现“空间弹性—代际共生—生态循环”三重突破,实测作物增产25%,居民参与度82%,成为未来社区农业的轻量化范本。

•磁吸铺装系统实现“广场/菜园/课堂”一键切换,1.7公顷场地10种场景自由重组,空间利用率提升300%。

•升降种植台(60-80cm可调)兼容轮椅使用者,洪涝时自动抬升1.2m,极端天气适应性极强。

2.文化驱动的智能内核

•AI算法融合节气农谚(如“谷雨增灌溉”),技术决策兼具科学性与文化传承。

•五谷密码广场通过AR扫码触发种植教程,将农耕智慧转化为互动体验。

3.代际共治生态

•工分银行APP量化劳动价值(1小时维修=3kg蔬菜),促成老幼协作。

•故障诊疗角+AR指引,中学生可完成80%设备维护,技术门槛降低60%。

4.闭环资源循环

•厨余→蚯蚓堆肥→光伏供电链条实现零排放,雨水净化后灌溉,节水40%。

•噪音发电装置转化车流声波,覆盖灌溉系统30%日耗电。

5.全龄无障碍设计

•震动导航步道+方言语音桩,视障者与老年人无障碍参与。

•助农外骨骼可拆卸为移动座椅,解决弯腰劳作痛点。

核心创新:以“乐高式”模块为载体,将硬核技术(物联网、AI)转化为可触摸的文化叙事,在极小场地内实现“空间弹性—代际共生—生态循环”三重突破,实测作物增产25%,居民参与度82%,成为未来社区农业的轻量化范本。

专家评语

该设计瞄准城农割裂问题,融模块化与智农技术,色彩合生态与科技,场景覆盖日常、教育、治理,激活空间价值,助力智慧社区建设

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:831

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:946

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:819

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1987

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:941

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:868

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:888

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:837

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0