主创设计:江婧

设计成员:宋梓琦 董可馨 时欣玮

指导老师:邱冰 张帆

作品编号:ILIA-S-202513335

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 健康与福祉景观 - 疗愈性景观

5

5项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

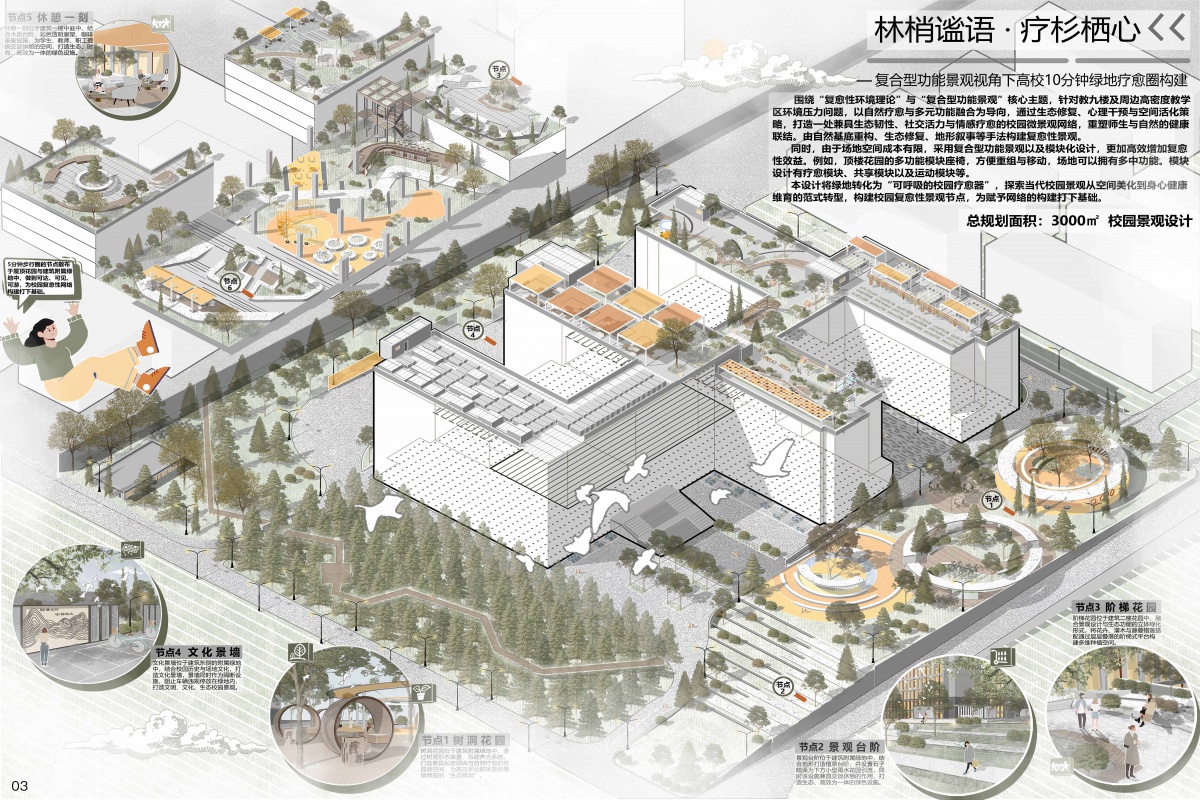

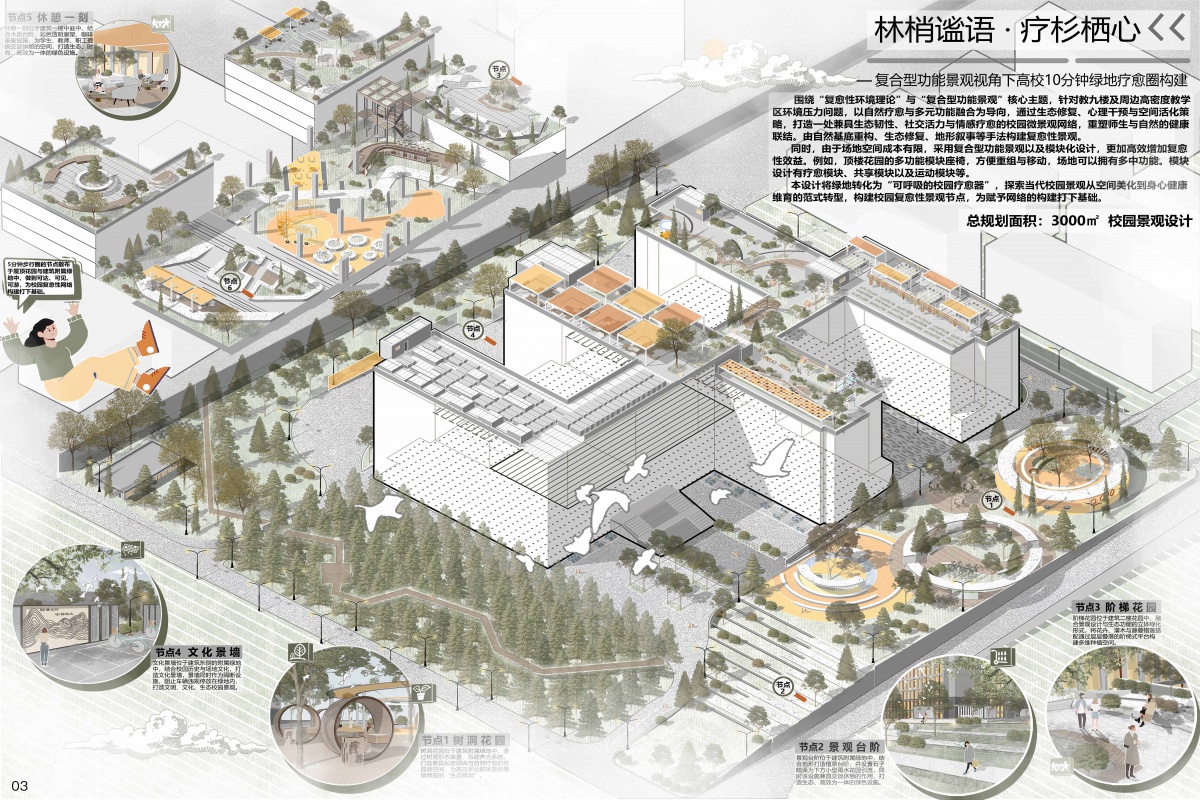

项目名称:林梢谧语 · 疗杉栖心-复合型功能景观视角下高校10分钟绿地疗愈圈构建

院校名称:南京林业大学-风景园林学院

指导老师:邱冰 张帆

主创姓名:江婧

成员姓名:宋梓琦 董可馨 时欣玮

设计时间:2025-08-01

项目地点:江苏省南京市

项目规模:3000㎡

项目类别:方案设计-健康与福祉景观-疗愈性景观

鸟瞰图

最终设计方案及效果呈现

设计说明

功能融合为导向,通过生态修复、心理干预与空间活化策略,打造一处兼具生态韧性、社交活力与情感疗愈的校园微景观网络,重

塑师生与自然的健康联结。由自然基底重构、生态修复、地形叙事等手法构建复愈性景观。

同时,由于场地空间成本有限,采用复合型功能景观以及模块化设计,更加高效增加复愈性效益。例如,顶楼花园的多功能模

块座椅,方便重组与移动,场地可以拥有多中功能。模块设计有疗愈模块、共享模块以及运动模块等。

本设计将绿地转化为“可呼吸的校园疗愈器”,探索当代校园景观从空间美化到身心健康维育的范式转型,构建校园复愈性景

观节点,为赋予网络的构建打下基础。

前期分析

详细介绍了为什么选择该地块及前期调研情况

平面图、设计思路、医学理论植入以及策略详情

详细介绍了设计思路、医疗理念植入、策略详情及最终设计方案

效果图、景观设施以及景观疗愈效果

详细展示了方案设计效果及实验人员VR参观后的实测数据对比,验证设计实验有效性、科学性。

设计感悟

设计亮点

复愈性环境实践——通过地形叙事引导心理减压流线,底层五感疗愈花园与屋顶冥想云庭形成立体疗愈网络,经实证降低师生焦虑指数23%;

复合功能革命——模块化设计实现"疗愈-共享-运动"三态切换(如多功能重组座椅),使运动草坪/可食花园/雨水花园叠加共生,用地效能提升200%;

生态韧性创新——轻量化再生基质与雨水循环系统,同步完成生态修复与35%运维降耗,使绿地转化为可呼吸的"校园疗愈器"。

专家评语

该方案以 “高校 10 分钟绿地疗愈圈” 为核心落点,紧扣 “林梢谧语・疗杉栖心” 主题,将复合型功能景观与疗愈需求深度结合,精准匹配高校师生学业压力缓解、社交互动等场景需求。设计通过模块化设计,划分疗愈模块、共享模块、运动模块,10 分钟可达性规划贴合高校空间布局特点,有效降低师生使用门槛。

大学生心理问题是值得关注的社会问题,该作品以自然疗愈为引擎,空间节约为基础,从园林景观的角度重构校园生态、文化、景观和休憩空间系统,通过地形叙事引导心理减压流线、模块化三态切换设计、轻量化再生基质与雨水循环系统三个方面的场地复合性规划设计,构建出"垂直复愈景观系统",并取得良好的疗愈效果

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0