主创设计:熊家乐

设计成员:李想 段兆党

指导老师:龚建 王通

作品编号:ILIA-S-202513332

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 气候韧性工程

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:归来吧,归来呦!————人鸟共生视角下的野芷湖韧性滨水景观设计

院校名称:华中科技大学-建筑与城市规划学院

指导老师:龚建 王通

主创姓名:熊家乐

成员姓名:李想 段兆党

设计时间:2023-04-05

项目地点:湖北省武汉市

项目规模:33.3公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-气候韧性工程

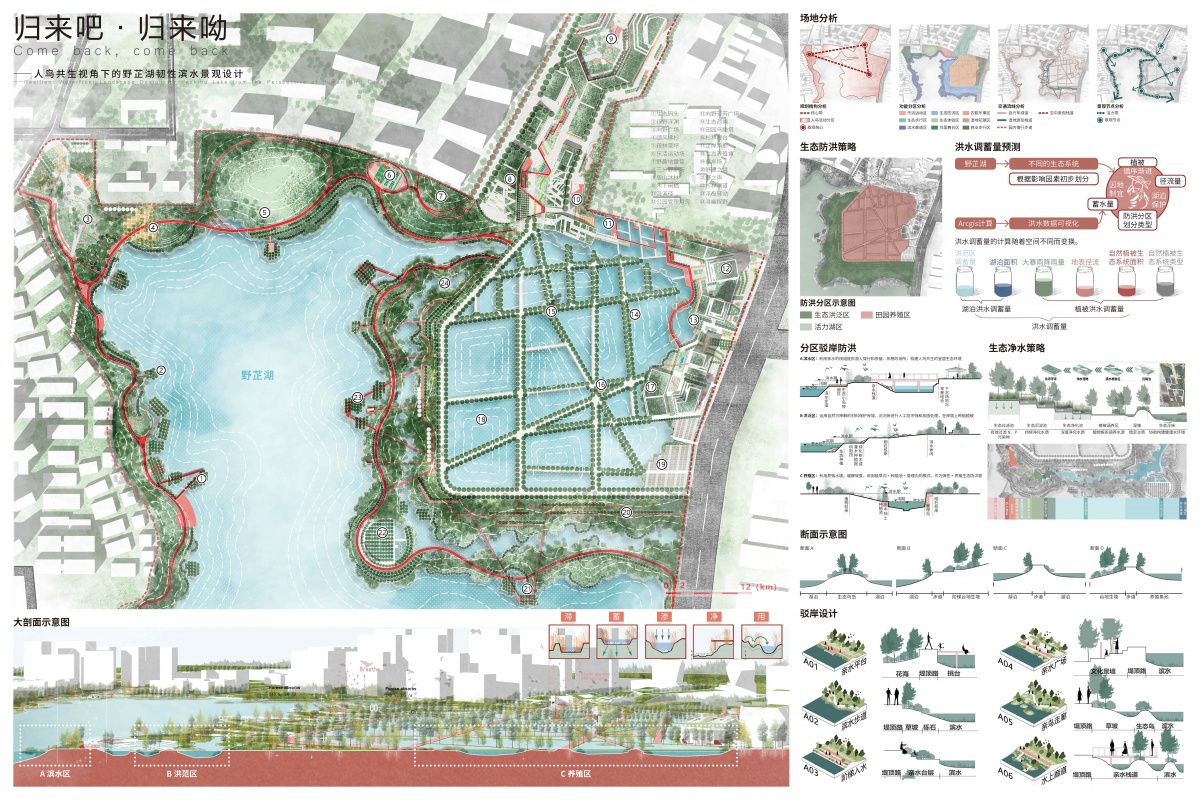

场地分析与概念生成

场地位于湖北省武汉市野芷湖北侧。武汉快速的城市发展随之而来的环境恶化,致使东方白鹳一度于武汉销声匿迹。2020 年 2 月,曾一度在武汉销声匿迹的东方白鹳重现野芷湖。这让我们明确:留住它们,打造理想栖息地,是设计的出发点。

总体来看,这片场地在高密度城市建筑之中,宛如一片“绿洲”,既具有生态价值,又具有休闲观赏价值。分析场地发现三大核心问题:鸟类因洪涝失去稳定栖息环境;人类活动与鸟类栖息需求冲突;滨水生态韧性不足,难平衡保护与发展。

总结鸟、人、城三方面问题,我们从生态、生产、生活维度提出策略,聚焦生态防洪、净水与栖息地再生,以期唤醒场所、活力及生命力的回归。

设计说明

2020年,公园内发现了一只珍贵的东方自鹳,这一事件引起了广泛关注。东方自鹤作为一种濒危物种,其柄息地的保护显得尤为重要。因此,如何保护和开发野正湖,塑造东方白鹳的栖息地,成为了一项重要的课题。

总体来看,这片场地在高密度城市建筑之中,宛如一片“绿洲”,既具有生态价值,又具有休闲观赏价值。综合考虑场地的特性和上位规划,我们用绕现有乌类生态栖息地和田园公园两大主题特色,提出了博物馆的概念。

这个概念旨在结合自然环境与人文景观,为市民提供一个融合教育、休闲和研究的场所。博物馆的设计将注重生态保护,尊重自然环境.同时营造一个适宜的观赏和学习空间。在这个自然博物馆中,我们将充分展示野芷湖的自然资源和生态价值,让市民在休闲娱乐的同时,能够了解到鸟类知识和生态环境保护的重要性,这为市民提供一个了解和研究鸟类文化的平台。通过这种方式,我们希望野芷湖能够成为一座连接自然与人文的桥梁,让更多的人关注和参与到乌类保护和生态环境中来。

生态防洪与净水策略

场地的东侧主要为生态防洪区,滨水廊道环绕整个野芷湖进行设计。生态防洪上,测算百年一遇洪水量后,利用场地低洼处设生态防洪区;优化驳岸,抬高基础并搭配耐水与旱生植被,应对四季水位变化。环绕全湖的滨水廊道,融合防洪与景观。

生态净水方面,场地东侧依地势高差设阶梯式净水区,通过多级跌水与植被过滤净化水体,同时为鸟类提供浅滩觅食区,形成良性循环。

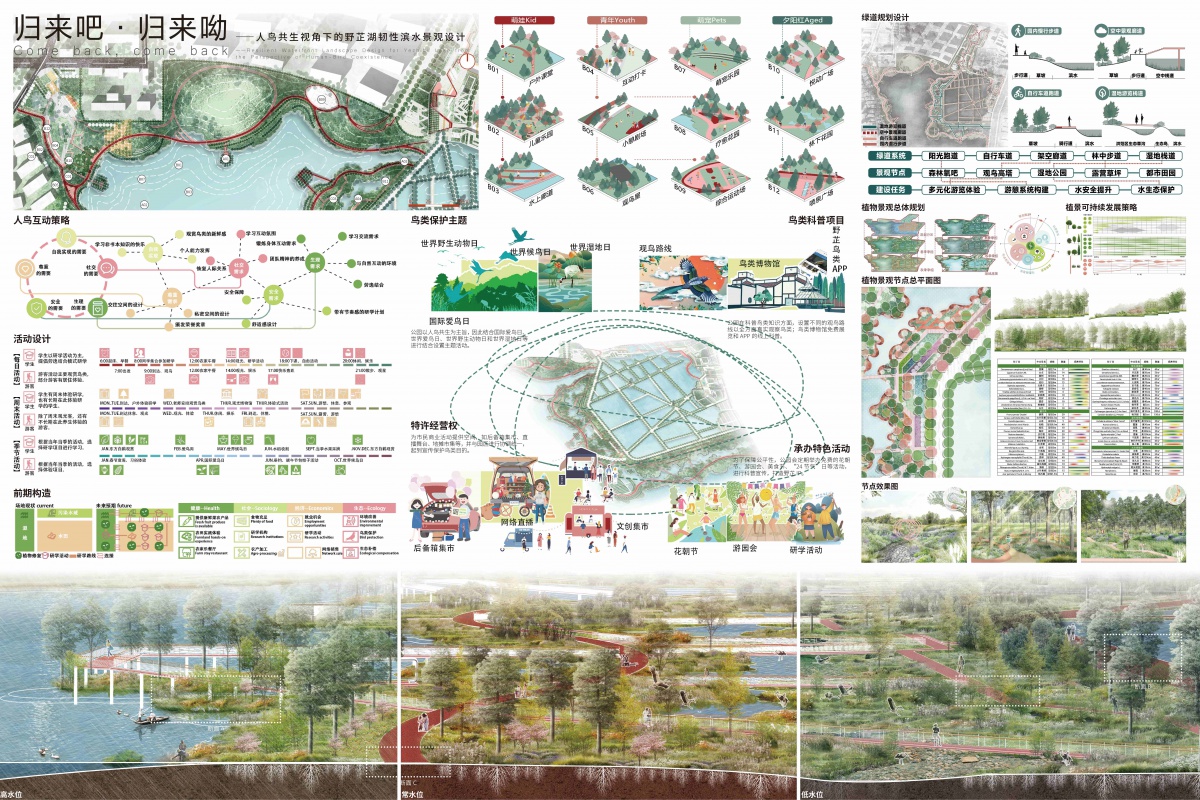

人鸟共生策略

针对人鸟共生,我们植入十二大互动模块。比如绿化墙、人工鸟场、湖心生态鸟岛等,植入场地内。既净化湖水,又为鸟类提供远离城市的栖息所。

为了优化鸟类栖息环境以及呼应可持续发展大课题,我们利用用周边养殖场贻贝废弃物修驳岸,一方面给微生物提供栖息处。

另一方面有效过滤雨水,增强净水能力,又成鸟类停歇点。同时利用浮力桶,在水面上设置生态鸟岛,净化湖水的同时为鸟类提供更加远离小城市环境的类自然栖息地。

归还鸟类栖息地的同时,我们也为人们设置了丰富的休闲活动场所分布在公园内。例如沿湖步道、观鸟平台等休闲空间,方便人们亲近自然、了解鸟类保护。

活动策划及植物设计策略

我们希望通过排开展鸟类科普活动等方式,最后,计划定期开展科普讲座、自然观察营等活动,推动 “活化保护”。活化鸟类保护。

设计感悟

设计亮点

我们在核心栖息带保留并加密了现状池杉与落羽杉群落,形成20-60 cm深浅不一的阶梯式浅滩;同时设置可随水位升降的模块化漂浮鸟岛,岛面覆土种植水葱、黄花鸢尾和荇菜,为东方白鹳等提供安全巢址。结合“声音灯塔”低频鸟鸣引导系统,在迁徙季播放目标物种的召唤声。岸线灯光全部压低到2700 K以下并加装遮光罩,星空认证级暗光环境让夜栖水鸟不再受惊,也为市民带来可肉眼观银河的“暗夜公园”体验。

【水体韧性净化】

基于2021年洪山区水质提升工程数据,在东部区域增设“雨水花园—表流湿地—沉水塘”三级净化链:地表径流和农业污水经植草沟预过滤后进入表流湿地,利用挺水植物带削减污染物;再汇入由密刺苦草、轮叶黑藻构建的“水下森林”,通过鱼-草-螺共生系统,降低水体中氮磷含量,提高水质。栈道、休憩亭全部使用本地木材加再生塑料复合型材料,同时满足丰水期和枯水期的双重游憩需求。

【都市农业轮作】

利用原有鱼塘田埂肌理,划定可淹没农田,按“春油菜—夏稻-鱼共作—秋荞麦—冬紫云英”四季轮作表进行生产:油菜花季吸引市民拍照,同时为灰头麦鸡、白腰文鸟提供食源;稻-鱼系统降低稻飞虱密度,减少农药;荞麦与紫云英花期错开,延长候鸟补给窗口。田埂上架设竹制观景廊,结合二维码识别,游客可实时查看当季作物与伴生鸟类信息,形成“看得见飞鸟、留得住乡愁”的农业景观。

【社区共建与科普】

项目联合大学和社区建立“候鸟守护队”,迁徙季实时播报鸟类动态;周边小区家庭可挂牌认养部分岸线,负责垃圾巡检、植物修剪,换取公园年卡。同时利用App自动上传观测记录,后台生成迁徙热力图并在入口大屏滚动播放,让市民从“观看者”变成“共同管理者”。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0