措·觉

Cuo Jue

主创设计:杨颖娜

设计成员:程伟豪、吕珺豪

指导老师:刘治龙、郭秋月

作品编号:ILIA-S-202513321

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 文化传承与生态文旅 - 地域符号转译

0

0热度:267

项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:措·觉

院校名称:东北师范大学-美术学院

指导老师:刘治龙、郭秋月

主创姓名:杨颖娜

成员姓名:程伟豪、吕珺豪

设计时间:2025-03-20

项目地点:湖南省湘西土家族苗族自治州

项目规模:模块化民宿设计

项目类别:方案设计-文化传承与生态文旅-地域符号转译

措·夏

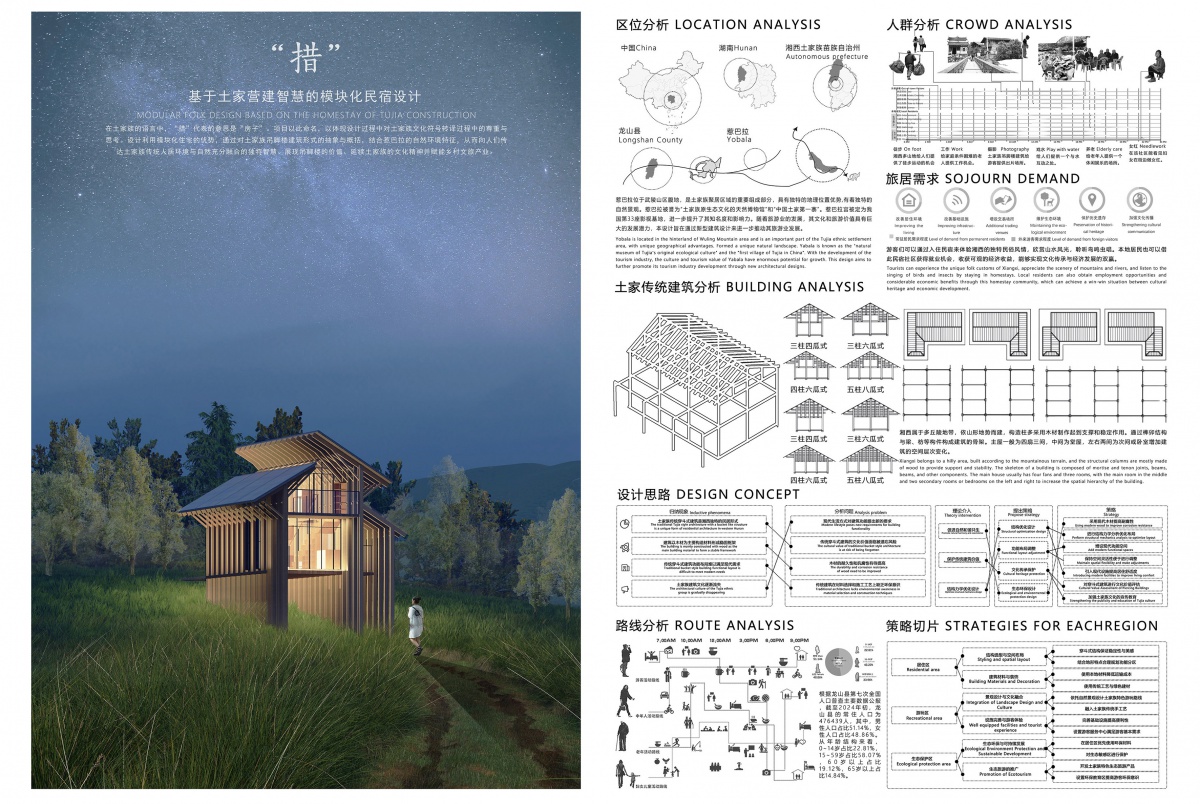

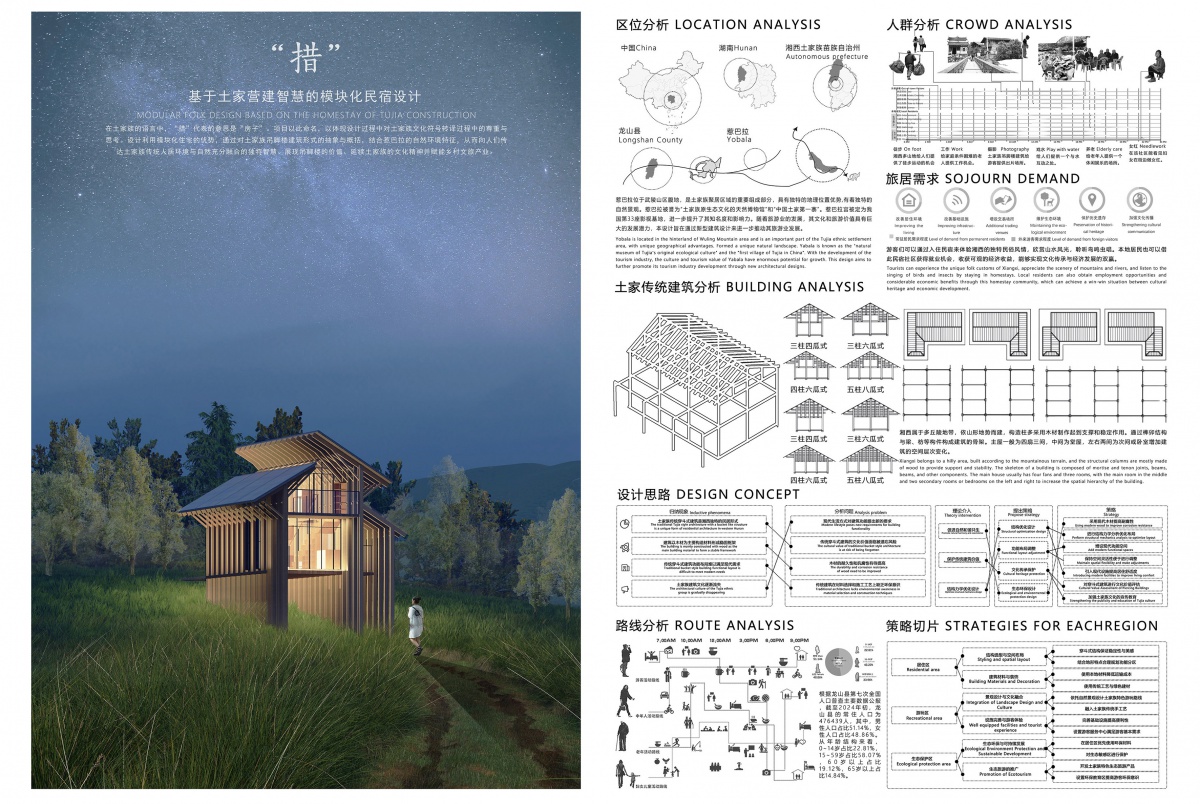

区位分析、人群分析、旅居需求、土家传统建筑分析、设计思路、路线分析、策略切片

设计说明

文化转译与形式创新

土家族吊脚楼是干栏式建筑的典型代表,其依山就势、悬空架屋的形式适应山地地形,体现了对自然的敬畏。本设计通过对吊脚楼的挑檐、穿斗式木构架等特征进行抽象提炼,以现代模块化木构体系重新诠释。例如,将传统“千柱落地”的结构转化为标准化木构单元,通过横向延展与纵向叠合实现空间灵活组合,既保留吊脚楼的轻盈感,又满足民宿功能的多样性需求。

自然融合与生态赋能

项目选址于湘西惹巴拉地区,设计充分利用当地竹林与溪流景观,将民宿模块错落布置于坡地之上,形成“屋悬于林、人栖于景”的意境。底层架空延续吊脚楼的防潮通风功能,屋顶采用梯田式绿化与光伏板结合,实现能源自给。通过落地窗将自然光景引入,强化“天人合一”的居住体验。

文旅价值与社会意义

模块化设计不仅缩短建造周期,降低对场地环境的干扰,还可根据运营需求灵活调整规模。以建筑为媒介传播非遗技艺,推动文化活态传承。项目通过现代设计语言重构地域文化符号,为传统村落振兴提供可持续范本,彰显艾景奖“设计赋能生态”的核心理念。

《措》既是一座民宿,更是一座连接过去与未来的文化桥梁——它让消失的吊脚楼智慧以当代方式重生,也让乡村文旅因设计而焕发新生。

土家族吊脚楼是干栏式建筑的典型代表,其依山就势、悬空架屋的形式适应山地地形,体现了对自然的敬畏。本设计通过对吊脚楼的挑檐、穿斗式木构架等特征进行抽象提炼,以现代模块化木构体系重新诠释。例如,将传统“千柱落地”的结构转化为标准化木构单元,通过横向延展与纵向叠合实现空间灵活组合,既保留吊脚楼的轻盈感,又满足民宿功能的多样性需求。

自然融合与生态赋能

项目选址于湘西惹巴拉地区,设计充分利用当地竹林与溪流景观,将民宿模块错落布置于坡地之上,形成“屋悬于林、人栖于景”的意境。底层架空延续吊脚楼的防潮通风功能,屋顶采用梯田式绿化与光伏板结合,实现能源自给。通过落地窗将自然光景引入,强化“天人合一”的居住体验。

文旅价值与社会意义

模块化设计不仅缩短建造周期,降低对场地环境的干扰,还可根据运营需求灵活调整规模。以建筑为媒介传播非遗技艺,推动文化活态传承。项目通过现代设计语言重构地域文化符号,为传统村落振兴提供可持续范本,彰显艾景奖“设计赋能生态”的核心理念。

《措》既是一座民宿,更是一座连接过去与未来的文化桥梁——它让消失的吊脚楼智慧以当代方式重生,也让乡村文旅因设计而焕发新生。

措·冬

结构拆解、建筑平面图、建筑剖面图、建筑立面图

措·秋

植物配置、环境适应性分析、鸟瞰图

措·春

室内功能分析、室内功能布局、室外功能布局、局部效果

设计感悟

本项目以土家族吊脚楼为原型,创新性地运用模块化木构技术,实现传统建筑文化的现代转译与生态赋能。设计精准提炼土家族“干栏式”建筑精髓,结合惹巴拉自然环境,打造低碳节能、灵活可变的民宿空间,通过文化符号的当代演绎、传统工艺的活态传承及模块化建造的实践应用,推动乡村文旅可持续发展。

设计亮点

文化转译的现代表达

深入挖掘土家族吊脚楼的文化基因,将传统穿斗式木构架、挑檐等元素进行抽象简化,通过模块化设计实现现代转译。建筑形态既保留吊脚楼的轻盈感,又符合当代审美与功能需求,让传统文化以创新方式延续。

模块化木构体系

采用标准化木构单元,实现快速组装与灵活扩展。模块可横向拼接或纵向叠加,适应不同地形与运营需求,大幅降低施工难度与成本,同时减少对自然环境的破坏,体现可持续建造理念。

生态适应性设计

延续吊脚楼架空防潮的特点,结合坡地地形,形成自然通风系统。屋顶集成梯田式绿化和光伏板,实现能源自给;就地取材使用竹木等可再生材料,降低碳足迹,实现建筑与环境的共生。

空间与景观互动

通过错落布局和通透的立面设计,将周边竹林、溪流景观引入室内,模糊建筑与自然的界限。公共区域设置开放式露台和观景廊道,强化“人在景中”的沉浸式体验。

文旅融合创新

除住宿功能外,植入土家文化工坊、农耕体验区等,让游客参与非遗手作、民俗活动,以建筑为载体传播文化,激活乡村经济,实现“设计+文旅”的良性循环。

深入挖掘土家族吊脚楼的文化基因,将传统穿斗式木构架、挑檐等元素进行抽象简化,通过模块化设计实现现代转译。建筑形态既保留吊脚楼的轻盈感,又符合当代审美与功能需求,让传统文化以创新方式延续。

模块化木构体系

采用标准化木构单元,实现快速组装与灵活扩展。模块可横向拼接或纵向叠加,适应不同地形与运营需求,大幅降低施工难度与成本,同时减少对自然环境的破坏,体现可持续建造理念。

生态适应性设计

延续吊脚楼架空防潮的特点,结合坡地地形,形成自然通风系统。屋顶集成梯田式绿化和光伏板,实现能源自给;就地取材使用竹木等可再生材料,降低碳足迹,实现建筑与环境的共生。

空间与景观互动

通过错落布局和通透的立面设计,将周边竹林、溪流景观引入室内,模糊建筑与自然的界限。公共区域设置开放式露台和观景廊道,强化“人在景中”的沉浸式体验。

文旅融合创新

除住宿功能外,植入土家文化工坊、农耕体验区等,让游客参与非遗手作、民俗活动,以建筑为载体传播文化,激活乡村经济,实现“设计+文旅”的良性循环。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:831

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:946

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:819

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1987

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:941

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:868

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:888

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:837

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0