主创设计:梁琪哗 薛咏棋

设计成员:梁琪哗 薛咏棋

指导老师:刘晓宇

作品编号:ILIA-S-202513313

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:《自然而苒》——基于再野化视角下的秦汉新城景观规划与设计

院校名称:西安建筑科技大学华清学院-建筑学院

指导老师:刘晓宇

主创姓名:梁琪哗 薛咏棋

成员姓名:梁琪哗 薛咏棋

设计时间:2025-01-05

项目地点:秦汉新城湿地公园及西安湖

项目规模:4.17km²

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

前期分析图

该图片为秦汉新城景观规划与设计的展示板,核心聚焦于生态修复和文化赋能,通过上位规划、区位分析、野化模式、场地变迁、历史沿革和生态敏感性分析等模块,系统展示规划的背景、策略、实施过程和生态评估,旨在构建生态景观带,提升区域功能。

设计说明

空间布局与设计框架

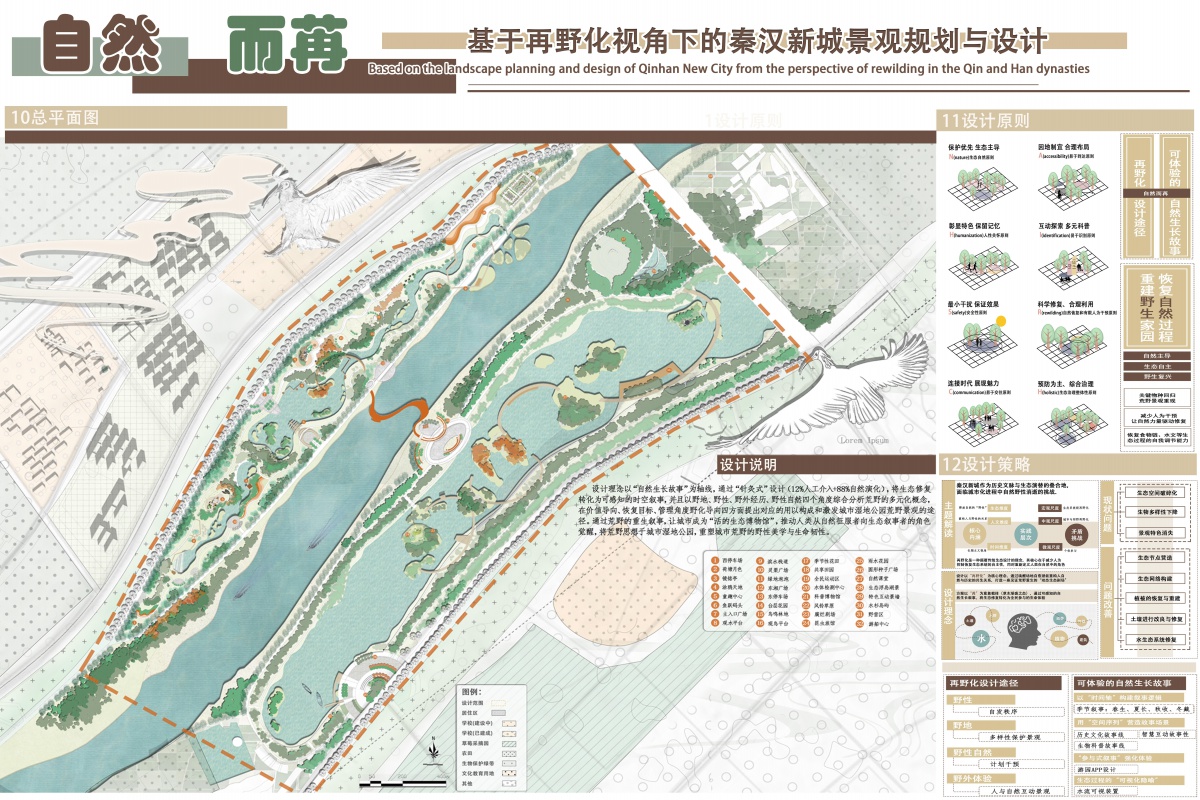

该图呈现规划的总平面布局及设计原则、策略。总平面以带状绿地串联城市与水系,划分出湿地、广场、体验区等功能板块,形成“自然渗透城市”的结构。设计原则突出保护优先、最小干预、科学修复、连接时代,强调自然演进与人类活动的平衡;策略上聚焦生态空间优化、生物多样性提升、灾害特色消灾,通过“针灸式”干预(12%人工+88%自然演替)推动系统修复,并以“自然生长故事”为脉络,设置可体验的野化途径(如智慧互动装置、自然教育径),让公众参与野生家园重建。

规划理念与时间演进

该图展示秦汉新城景观规划的“再野化”核心理念,通过野性(自发放任)、野地(生态设计)、野生性(野化导向)、野外体验四大途径,构建低干预的自然恢复系统。策略上强调生态弹性修复(如生态滞留模块、鸟类栖息地),并预示3-20年植被演替:3年形成草本与树苗,10年出现中晚期树种,20年景观成熟,形成代表本地植物群落的“活的生态博物馆”,同时通过湿地、浮岛、木本群落分层设计,为不同生物提供栖息地,重现荒野美学。

水环境系统与景观融合

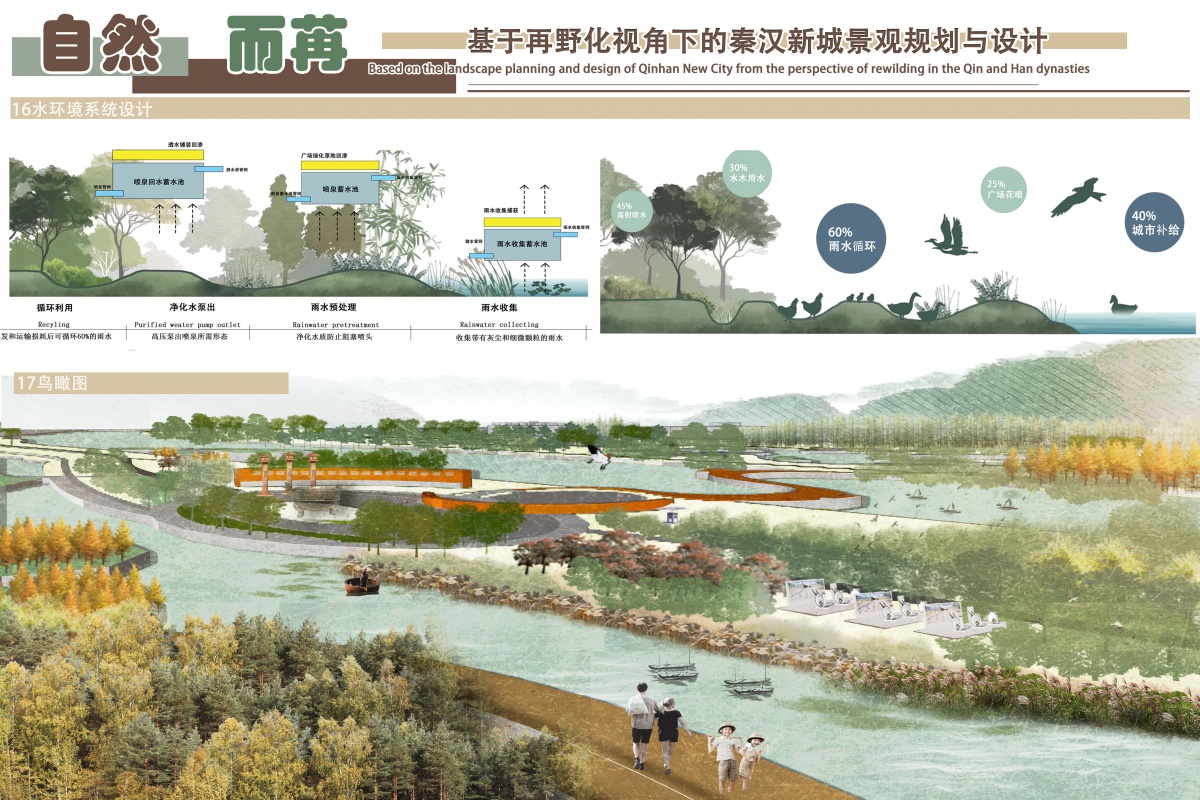

该图重点展示水环境可持续设计及整体鸟瞰效果。水系统通过“收集-净化-循环”闭环:雨水经预处理进入蓄水池,净化后供喷泉、灌溉,实现60%雨水循环率;水资源分配中,45%用于水景、25%广场、30%高树浇水,高效支撑生态需求。鸟瞰图呈现景观全貌——湿地与城市交织,水体蜿蜒,绿地嵌入建筑与活动空间,游人沿路径观景、戏水,凸显“城野共生”的设计理念,展现人与自然和谐的活力场景。

设计感悟

设计亮点

1、生态优先,恢复自然生态系统:通过重建本土植物群落,恢复湿地生态系统的自我维持能力,引入多样化的动植物种类,构建完整的食物链和生态网络,提升湿地的生物多样性。

2.最小干预,低影响开发:采用低影响开发技术(LID),如雨水花园、透水铺装等,模拟自然水循环过程,降低对湿地自然环境的破坏。

3文化融合,彰显地域特色:结合秦汉历史文化,将地域文化元素融入景观设计中,设置秦汉文化主题雕塑、景观小品等,打造具有文化底蕴的湿地公园。

4以人为本,提供多功能空间:设计多样化的游览路线和休憩设施,满足不同人群的需求,设置观鸟台、生态教育中心等功能区,为公众提供科普教育和休闲观光的机会,增强人与自然的互动体验。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:943

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:818

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1982

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:933

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:864

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:881

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:835

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0