主创设计:谢榆佺

指导老师:Norbert Kühn,Daniela Corduan

作品编号:ILIA-S-202513310

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 文化传承与生态文旅 - 地域符号转译

59

59项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:野果之丘 - 绽放在施普雷河畔的天山野果林

院校名称:柏林工业大学Technische Universität Berlin-其它-Landsc

指导老师:Norbert Kühn,Daniela Corduan

主创姓名:谢榆佺

设计时间:2025-08-04

项目地点:德国柏林

项目规模:19,638.08平方米

项目类别:方案设计-文化传承与生态文旅-地域符号转译

前期分析与平面图

施普雷河畔公园位于德国柏林弗里德里希斯海因–克罗伊茨贝格区的弗利册勒站(Warschauer Straße)南部,毗邻施普雷河与东边画廊——这是一处以柏林墙遗迹为画布的户外艺术地标。作为城市记忆与公共艺术交汇的典型场域,该区域为公园注入了独特的历史语境与文化张力。

公园内现存最具标志性的植物景观,是69株由柏林日本侨民捐赠的关山樱(Prunus serrulata 'Kanzan'),用于纪念德国统一。每年春季盛开时,樱花花海在河畔铺展开来,令人联想起天山野果林中杏花与苹果花盛放时的自然意象。

从植物分类角度来看,樱花与苹果、杏皆属蔷薇科,具备亲缘关系。正因如此,虽然它们分别植根于不同地域与文化语境,在植物形态、物候表现与景观意境上却呈现出一种自然的相似性。这一植物亲缘性与审美类比,构成了本次设计的切入点。

作为一名中国设计者,表达属于自己的文化视角与生态认知。因此,作者选择了来自中国西部的天山野果林作为核心意象。一方面,它完整、野生的森林生态结构具有更强的系统性与生命力;另一方面,杏花在中国赏花传统中的文化地位,远胜于樱花本身。

项目以“野果之丘”为题,意在将天山野果林的生态图景引入柏林施普雷河畔,为这片具有历史纪念意义的城市绿地注入一种新的自然表达。同时,也试图以此作为中德两种自然美学与景观文化交融的象征。

设计说明

然而,高墙的遮蔽使其鲜为人见,单调的游廊动线又在草地上被行人踏出裸露的印痕,悄然诉说着被遗忘的需求。为此,设计引入与场地标志物种在形态、物候与意境上相契合的林相,以功能相通、姿态相近的新植群延展花期,令景致更为丰盈,并为专采型与众采型传粉昆虫(Oligolectic / Polylectic)提供食宿支持。芬香植物的点缀亦如微风穿墙,打破隔阂,让柏林墙内外重归流动与共享。

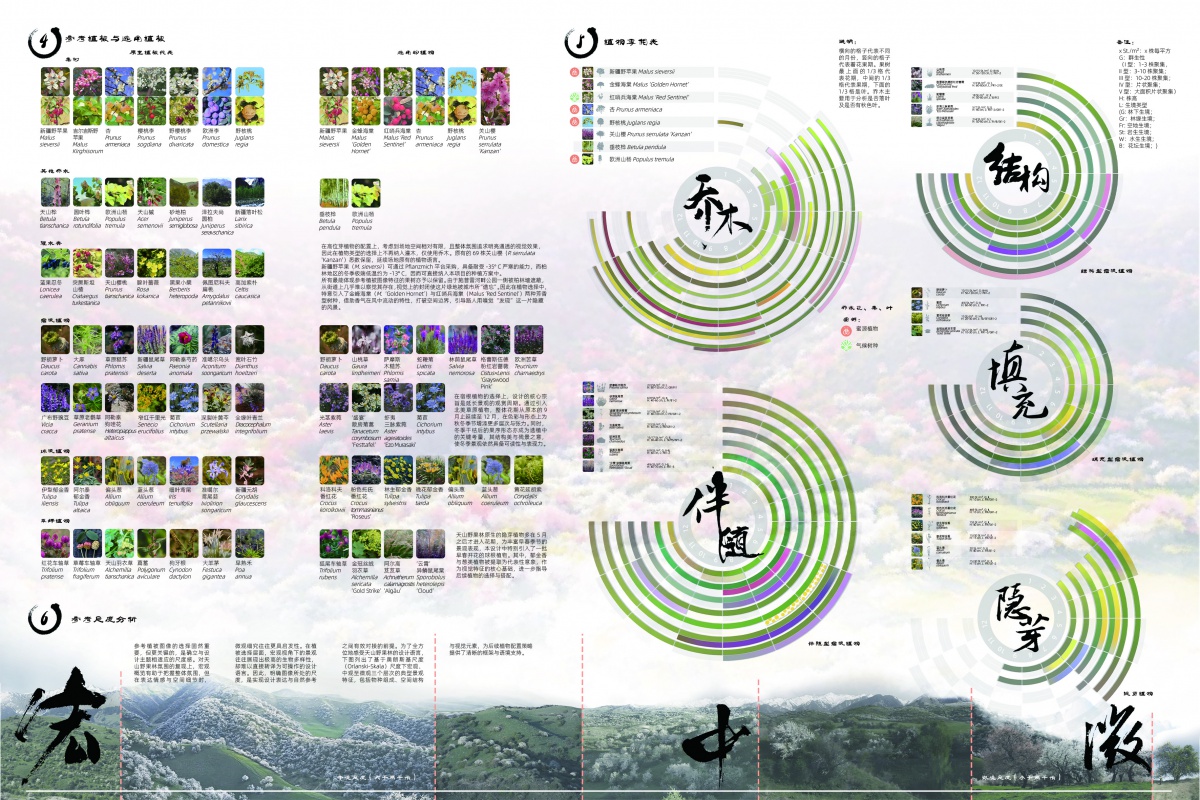

植物选配与意境复现

为更完整地再现天山野果林的美学意境,设计者从奥朗斯基尺度出发,细致剖析其多层次的环境氛围:宏观层面捕捉生物多样性的丰富脉络,微观层面则沉浸于环境情绪的纤细流动。同时,精选构筑林相视觉韵律的关键植物,精心雕琢其物候表现,以延展观赏的时光与美感。

植物选择上,优先选取在形态与功能属性上与原生植被高度契合,但在姿态、性状与适应性上更为优雅稳定的培育品种;而具有代表性的关键物种,则直接沿用原生种,以保留生态与意象的纯正。高位芽植物配置上,因应场地空间与情感基调的需求,摒弃灌木,仅以乔木营造明朗开阔的氛围;在花、果、色叶与芬香的季相变化中,实现一季一景。宿根植物的搭配以延长观赏周期为核心:结构性植株在冬季干果序间保留余韵,辅以北美草原植物填补寒季花景,使景观于一年四时皆有可赏之景。

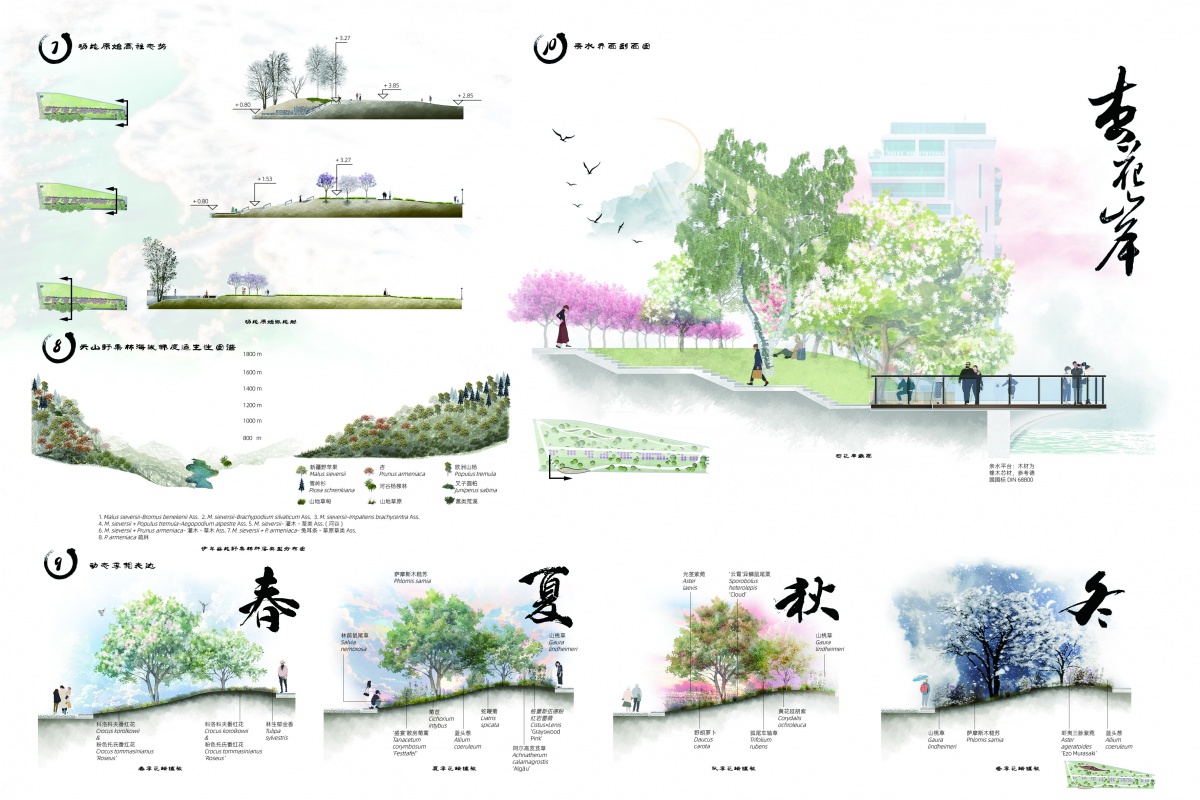

全年观景与河岸剖面

植被布局汲取天山野果林海拔梯度适生性的智慧,巧妙再现阳坡杏树与阴坡野苹果的自然分布脉络。园区四周被柏林墙旧址环绕,视觉受限,仅存的两处出入口因此显得尤为重要,成为引导游人的关键通道。曾盘踞于河畔阻挡视线的北美刺槐——德国官方列为外来入侵物种(CPS/SKEW, April 2007)——已悉数清除,取而代之的是一处视野开阔的亲水平台,伴随着如诗如画的杏花河岸。两岸视线的重启,既修补了破碎的空间纹理,也象征着历史创伤的缓缓愈合,为园区开启了一扇通往河流与记忆的明净之窗。

物候改善与生态系统服务

天山野果林的原始植物群落在观赏时序上颇受局限,宿根与隐芽植物(球根植物)的花期多集中于五月初至八月底。这不仅留下了观赏上的遗憾,也在生态层面显现短板。研究显示,随着气候变迁,德国的物候节律随之波动。植物生长期延后,生长周期延长,使得部分传粉昆虫与植物间的协同面临断裂的风险(解耦)。为双赢解决观赏与生态的难题,设计者引入了形态与生态属性皆相近的北美草原植物(Präriepflanzen)。它们在九月以后持续绽放,虾夷三脉紫菀更可迎冬而花,填补了冬季花期的空白,也为生态系统带来了宝贵的冗余。此举为专采型(Oligolecty)与众采型(Polylectic)传粉昆虫提供了坚实支撑。春初,则以番红花的花序,呼应天山野果林中郁金香般的韵律,将春天的第一抹惊喜提前至三月初,唤醒万物的新生与希望。

设计感悟

设计亮点

该设计以物候表现的系统改善为核心亮点,以参考天山野果林自然生态系统的整体机制为空间表达的逻辑,增强了自然景观的观赏维度,扩大了生态资源的可利用窗口,支持本土物种的栖息与繁衍,并通过芬香植物的选择,打破了柏林墙内外的空间界限,提高了园区的使用率。

专家评语

本设计以天山野果林为灵感,巧妙嫁接中德自然美学。设计以物候改善为核心,精准延展花期、支持传粉网络,更以植物打破空间隔阂,让历史与生态在施普雷河畔共融重生。精妙而富有深意!

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:829

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:935

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:812

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1975

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:926

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:856

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:875

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:831

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0