主创设计:王懿荣

设计成员:张文瑞

指导老师:杜晓辉

作品编号:ILIA-S-202513308

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 文化传承与生态文旅 - 文化体验设计

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:门源—花屿共生

院校名称:北京交通大学-建筑与艺术学院

指导老师:杜晓辉

主创姓名:王懿荣

成员姓名:张文瑞

项目类别:方案设计-文化传承与生态文旅-文化体验设计

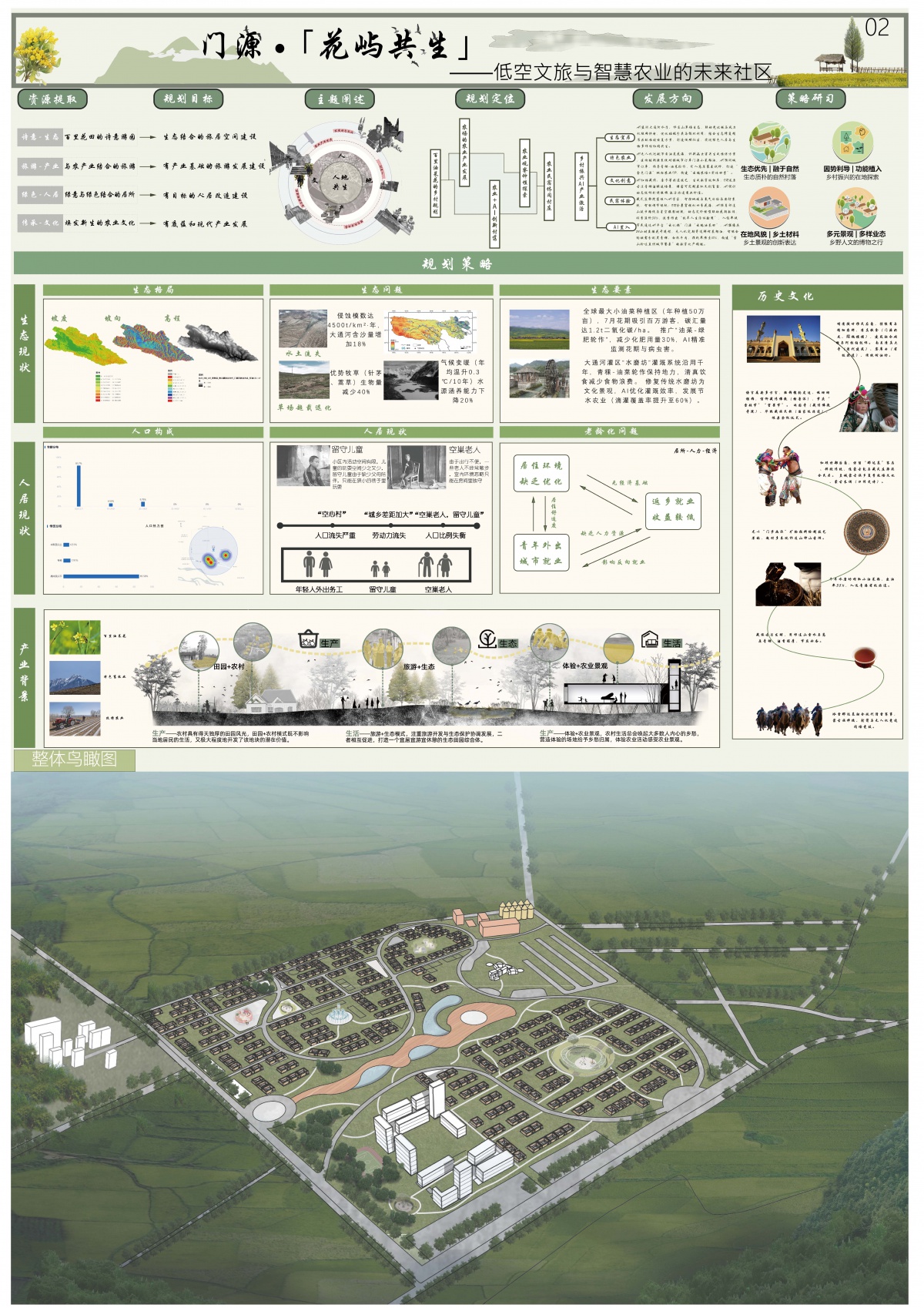

整体规划

选取门源场地,从周边道路环境功能出发,对整体的功能进行放置。单体建筑形成族群考虑到了寒地建筑的组群规划。

设计说明

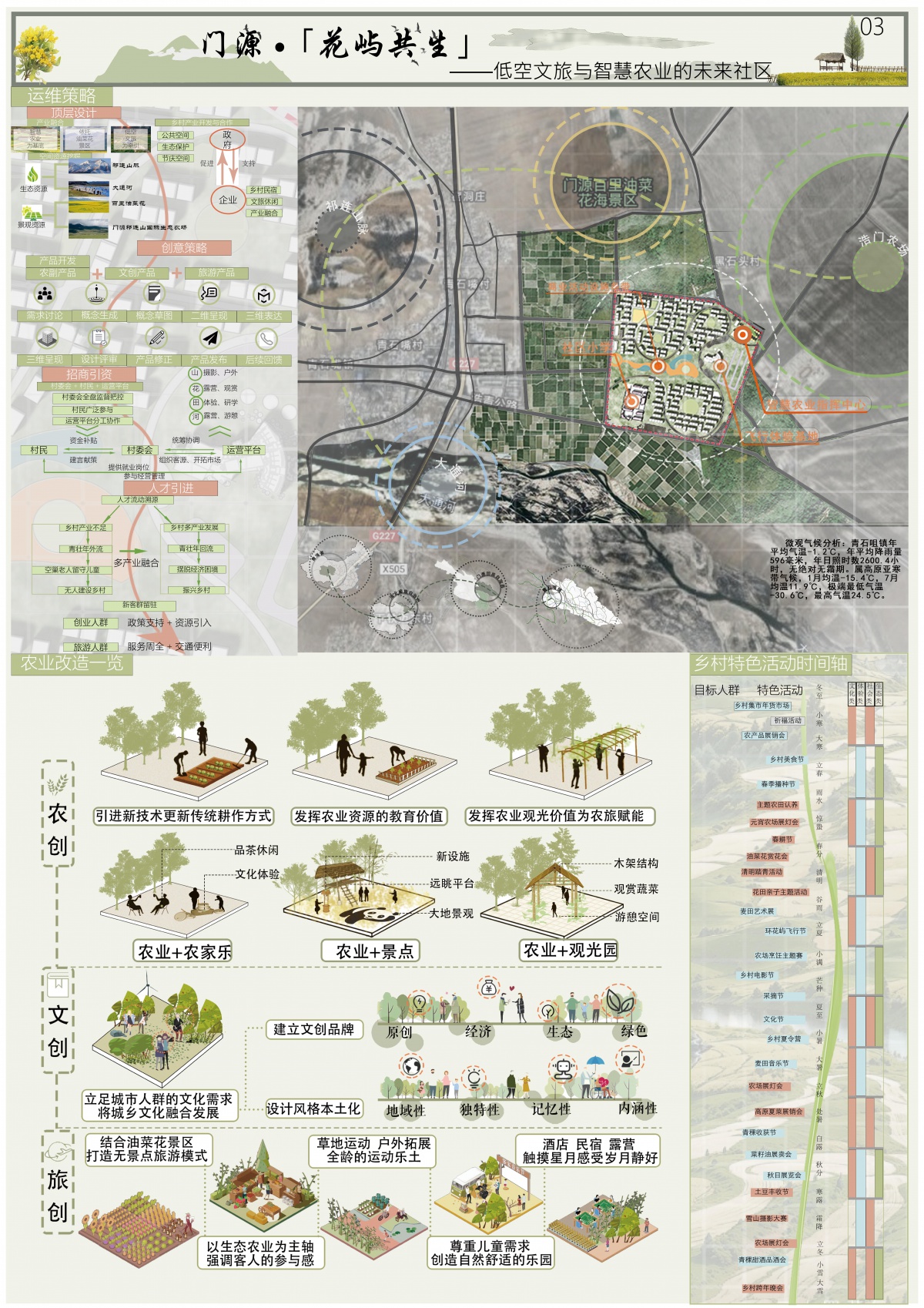

详细:选取青海省海北藏族自治州门源县农田附近地块,旨在打造以高原藏回庄廓民居文化深度体验为核心,融合智慧农业、生态旅游与AI技术的创新聚落。设计紧扣高原气候与藏回文化传承,提出“自然共生、产业联动、社群共享”理念。农田嵌入物联网传感器,实时监测土壤墒情与作物生长,游客通过App可体验“从种子到油瓶”全产业链,实现科技赋能透明农业,并助力农产品外销帮扶。特别针对闻名遐迩的油菜花季,部署AI智慧导览系统,动态优化游客观花路径,有效疏解客流压力,并创新性引入低空飞行游览视角,丰富大地艺术景观的体验维度。在民居文化体验的核心载体设计上,精心布局传统榨油工坊与特色农创市集,并对在地庄廓民居进行创新性改良:保留藏回建筑风貌特色的同时融入绿色科技—外墙采用双层保温隔热构造;中层打造共享庭院—融合藏式火塘议事与回廊多功能生态种植架,成为凝聚社群、传承文化的核心;顶层则设置为集成光伏发电的单元。这种“生产-生活-生态”的垂直叠合结构,创造性地构建了一个既能真实展现藏回民居文化魅力、促进社区互动共享,又能实现资源高效循环利用、适应现代生活需求并面向未来发展的活力空间,推动门源地域文化传承与乡村振兴的可持续性城乡融合典。

现状背景

对现状背景进行阐释,进行利用和规划目标在于深度挖掘与活化地方民居文化和高原藏回民居文化沉浸式体验,融合现代智慧农业、生态旅游与人工智能技术的创新聚落。设计紧扣高原气候特征与藏回民族文化传承,将传统聚落智慧与现代技术革新有机结合,提出“自然共生、产业联动、社群共享”的可持续发展理念。

农业改造策略

农田嵌入物联网传感器,实时监测土壤墒情与作物生长,游客可通过专属App直观体验“从种子到油瓶”的完整产业链故事,实现科技赋能下的透明农业,作物向发达地区展示,进行有效帮扶。特别针对闻名遐迩的油菜花季,部署AI智慧导览系统,动态优化游客观花路径,有效疏解客流压力,并创新性引入低空飞行游览视角,丰富大地艺术景观的体验维度。在民居文化体验的核心载体设计上,精心布局传统榨油工坊与特色农创市集

单体结构和实景图

在民居文化体验的核心载体设计上,精心布局传统榨油工坊与特色农创市集,并对在地庄廓民居进行创新性改良:保留藏回建筑风貌特色的同时融入绿色科技—外墙采用双层保温隔热构造;中层打造共享庭院—融合藏式火塘议事与回廊多功能生态种植架,成为凝聚社群、传承文化的核心;顶层则设置为集成光伏发电的单元。

设计感悟

设计亮点

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:829

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:935

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:812

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1975

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:924

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:855

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:874

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:831

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0