主创设计:宁建程

设计成员:颜宏缙 邓登严

指导老师:尚芊瑾 高夕钧

作品编号:ILIA-S-202513307

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 水体生态修复

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:衔水于城,携众返野

院校名称:滇西应用技术大学-建筑工程学院

指导老师:尚芊瑾 高夕钧

主创姓名:宁建程

成员姓名:颜宏缙 邓登严

设计时间:2025-06-20

项目地点:云南省大理白族自治州大理市下关城区

项目规模:中小型

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-水体生态修复

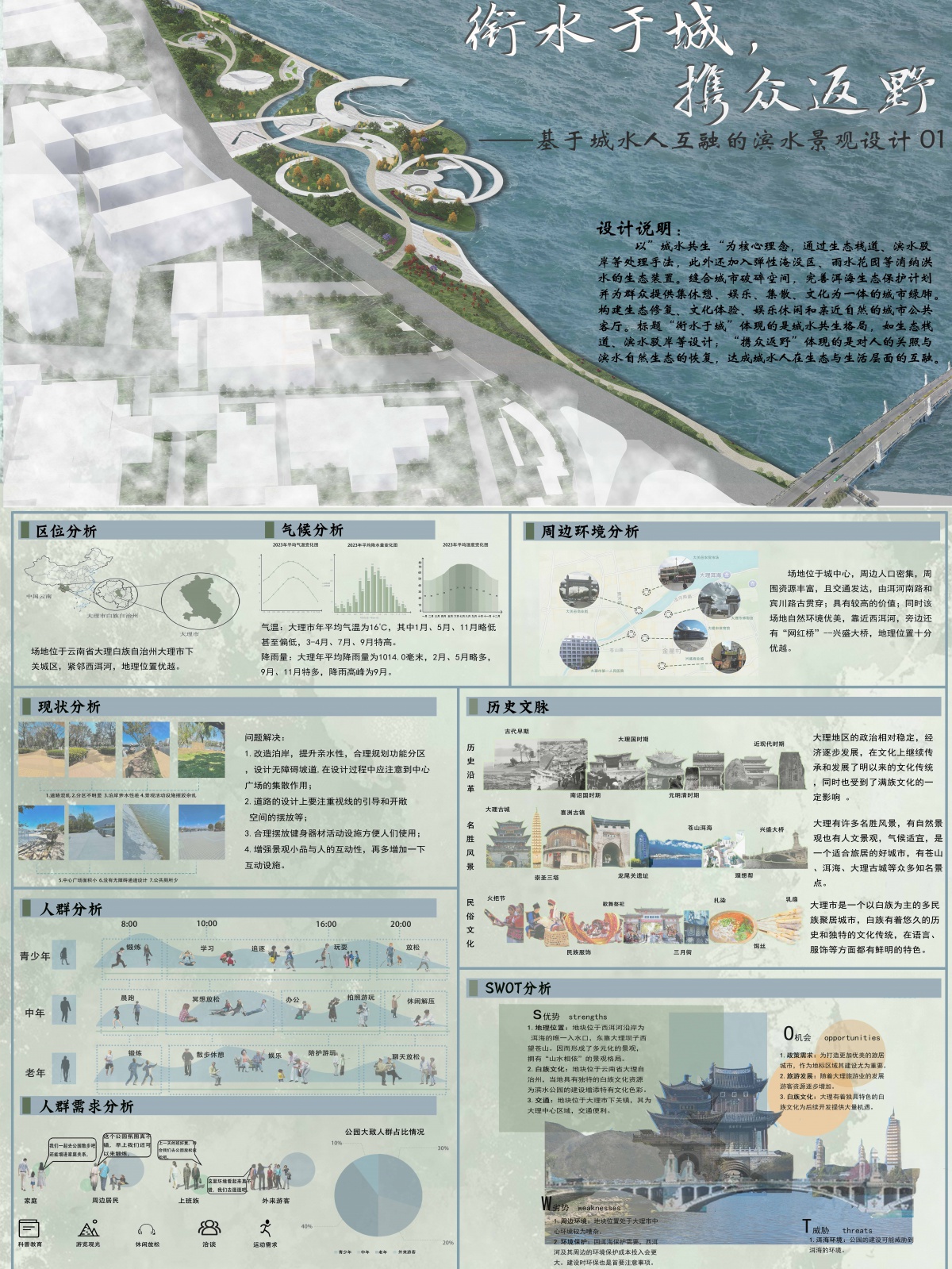

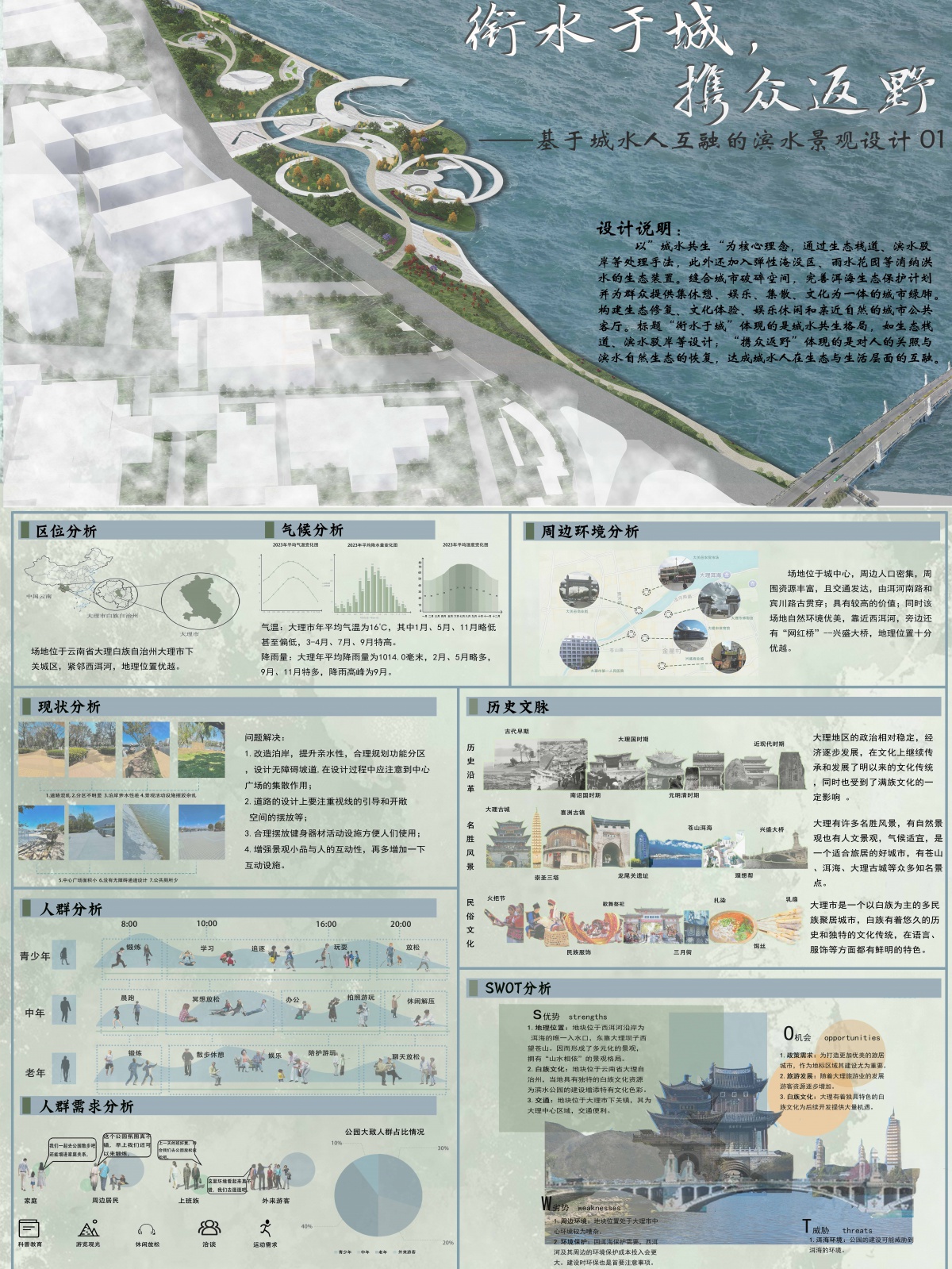

▲鸟瞰图与前期分析

展板一主要展示了项目鸟瞰图和场地前期分析,对场地进行了区位分析、气候分析、周边环境分析、现状分析、人群分析、人群需求分析、历史文脉、SWOT分析,为更好的熟悉场地和后续设计奠定了良好基础。

设计说明

▲平面图与设计分析

展板二主要展示了项目平面图和项目的设计分析,设计策略上我们从“城水人互融'的角度出发,在此基础上增强了生态景观的营造。设计围绕引入的河展开,三个主要节点做串联,再由其他小节点做连接,功能分区明确,道路与节点间的联系较强。空间景观上设置漫行系统、集散空间、生态栈道河廊架景观,整个设计都围绕“城水人互融'的理念。

▲节点分析与效果展示

展板三主要展示节点设计和效果展示,展板中对项目的节点分布和相互连接做了分析,强调了节点之间的连接和过渡。对人水关系设计上做了详细分析,进一步强调了设计理念。同时对三个主要节点进行了详细分析与展示,各个节点的效果展示体现了节点的设计理念和景观效果,强调”城水人互融'的理念。

设计感悟

设计亮点

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0