主创设计:黄杰

设计成员:巫欣怡 黄未 俞雨晗 张炎毓

指导老师:陈楚文 金敏丽

作品编号:ILIA-S-202513303

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 气候韧性工程

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:蓝脉智序——基于智慧感知的流域治理与场景营造双循环系统

院校名称:浙江农林大学-风景园林与建筑学院

指导老师:陈楚文 金敏丽

主创姓名:黄杰

成员姓名:巫欣怡 黄未 俞雨晗 张炎毓

设计时间:2025-04-09

项目地点:北纬29°24’至29°47’,东经121°03’至121°46’ (浙江省宁波市奉化江与

项目规模:25.4公顷

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-气候韧性工程

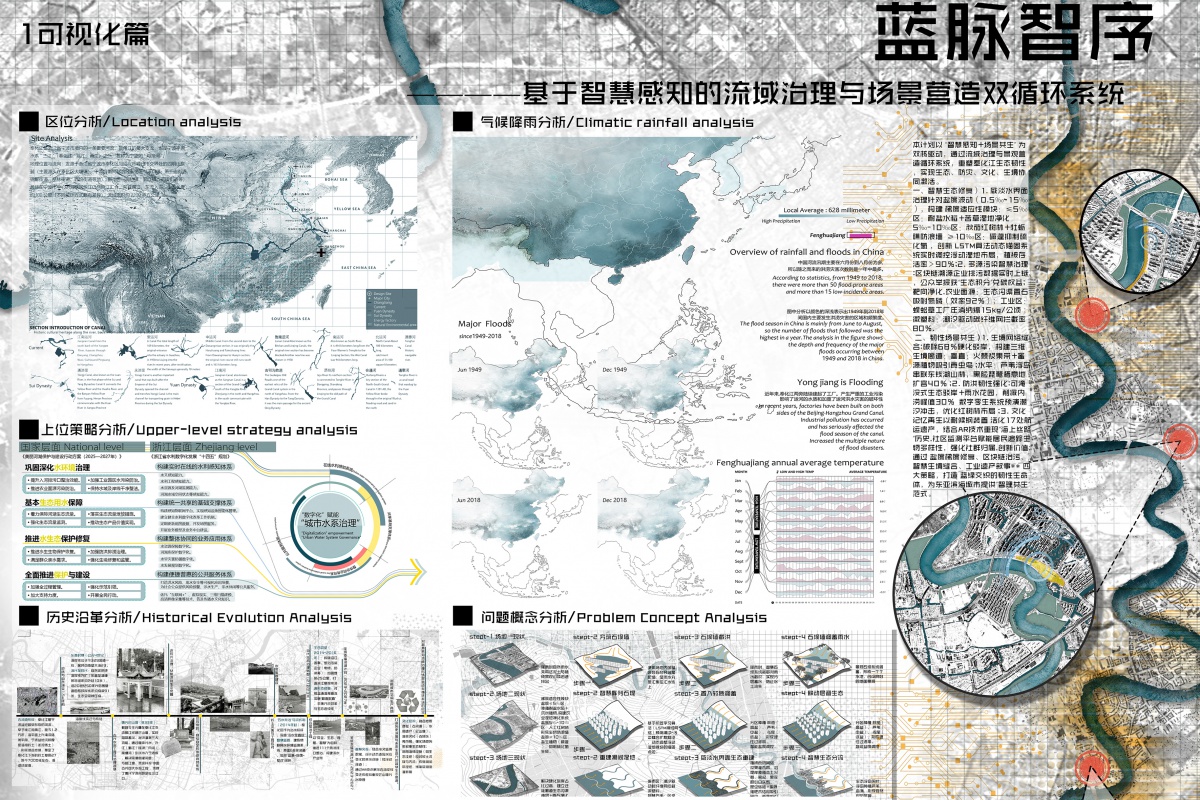

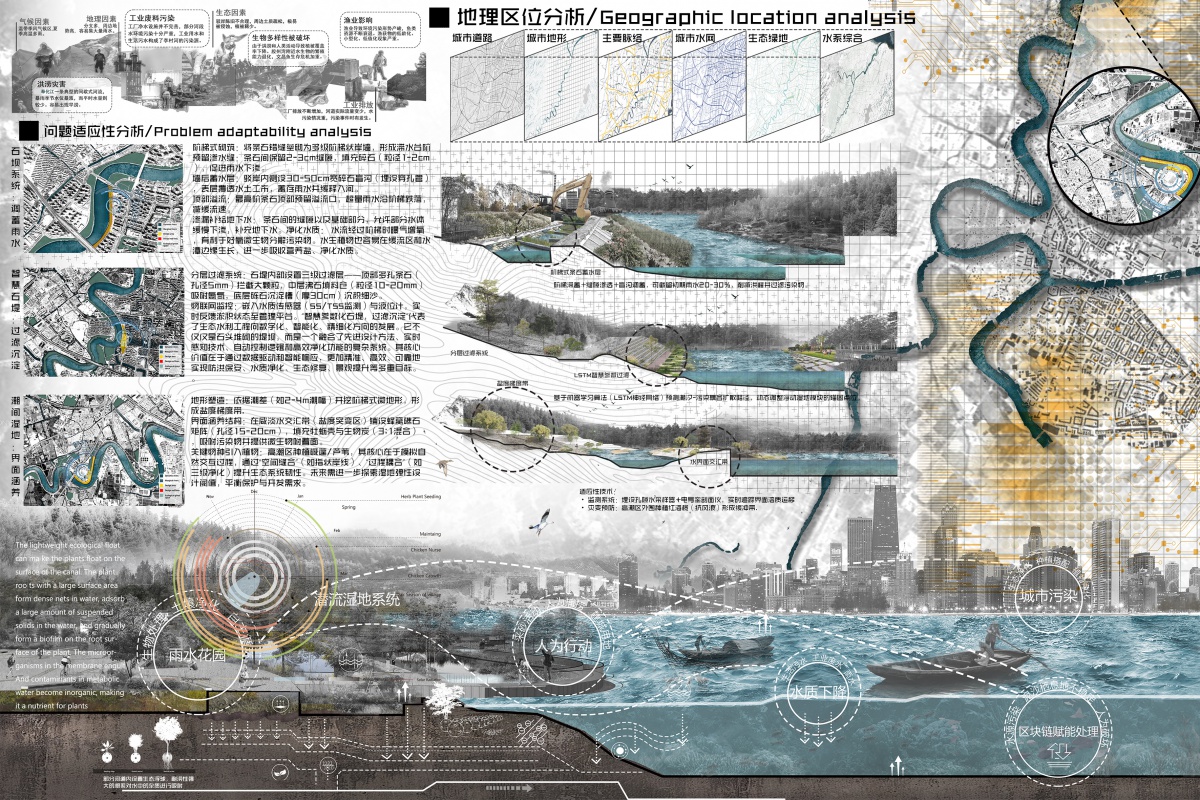

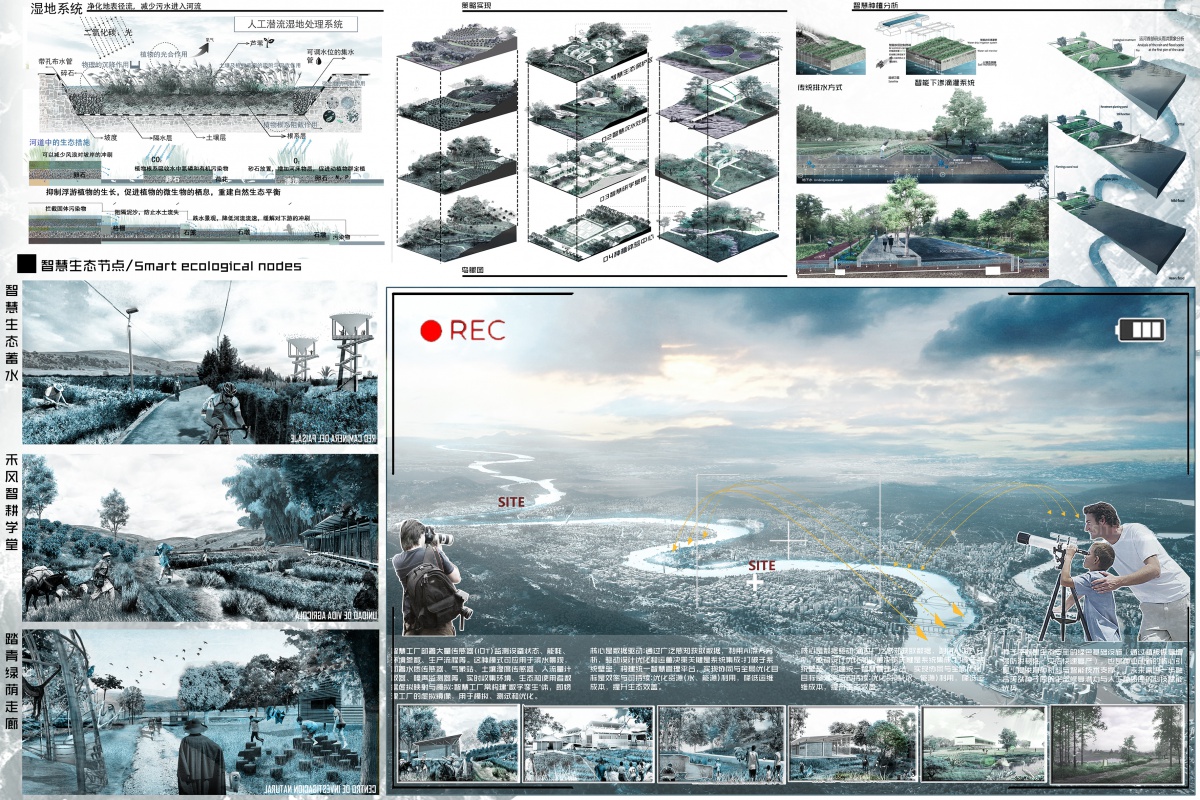

韧性基底·多维解析

本图通过区位分析揭示奉化江衔接宁波主城与东钱湖生态核心的空间战略价值,上位规划突显"海丝文化廊道"定位。结合气候数据解析年降雨峰值与潮汐规律,历史沿革追溯航运遗产分布,问题诊断聚焦盐度波动带(0.5‰~15‰)、68%硬化驳岸阻隔生境、多源污染交织三大矛盾,为生态韧性激活提供科学依据。

设计说明

一、智慧生态修复)1. 咸淡水界面治理针对盐度波动(0.5‰~15‰),构建 梯度适应性模块:≤5‰区:耐盐水稻+苦草湿地净化5‰-10‰区:牡蛎礁防浪墙 ≥10‰区:碱蓬抑制硫化氢 ,创新 LSTM算法动态锚固系统实时调控浮动湿地布局,植被存活率>90%;2. 多源污染智慧治理 :区块链溯源企业排污数据实时上链,公众举报获“生态积分”兑碳权益;靶向净化,农业面源:生态沟渠置石吸附氮磷(效率92%);工业区:蜈蚣草工厂年消纳镉15kg/公顷 ;微塑料:潮汐驱动碳纤维网拦截率80%.

二、韧性场景共生 )1. 生境网络缝合:破除68%硬化驳岸,构建三维生境廊道:垂直:火棘浆果带+蜜源植物吸引食虫鸟 ;水平:芦苇浮岛串联东钱湖山林,黑脸琵鹭栖息地扩容40% ;2. 防洪韧性强化:可淹没式生态驳岸+雨水花园,削减内涝峰值30% 数字孪生系统预演潮汐冲击,优化红树林布局 ;3. 文化记忆再生以耐候钢装置 活化17处航运遗产,结合AR技术重现“海上丝路”历史,社区监测平台赋能居民追踪生物多样性,强化社群归属,创新价值.通过 盐度梯度修复、区块链治污、智慧生境缝合、工业遗产叙事** 四大策略,打造 蓝绿交织的韧性生命体,为东亚滨海城市提供“智理共生”范式。

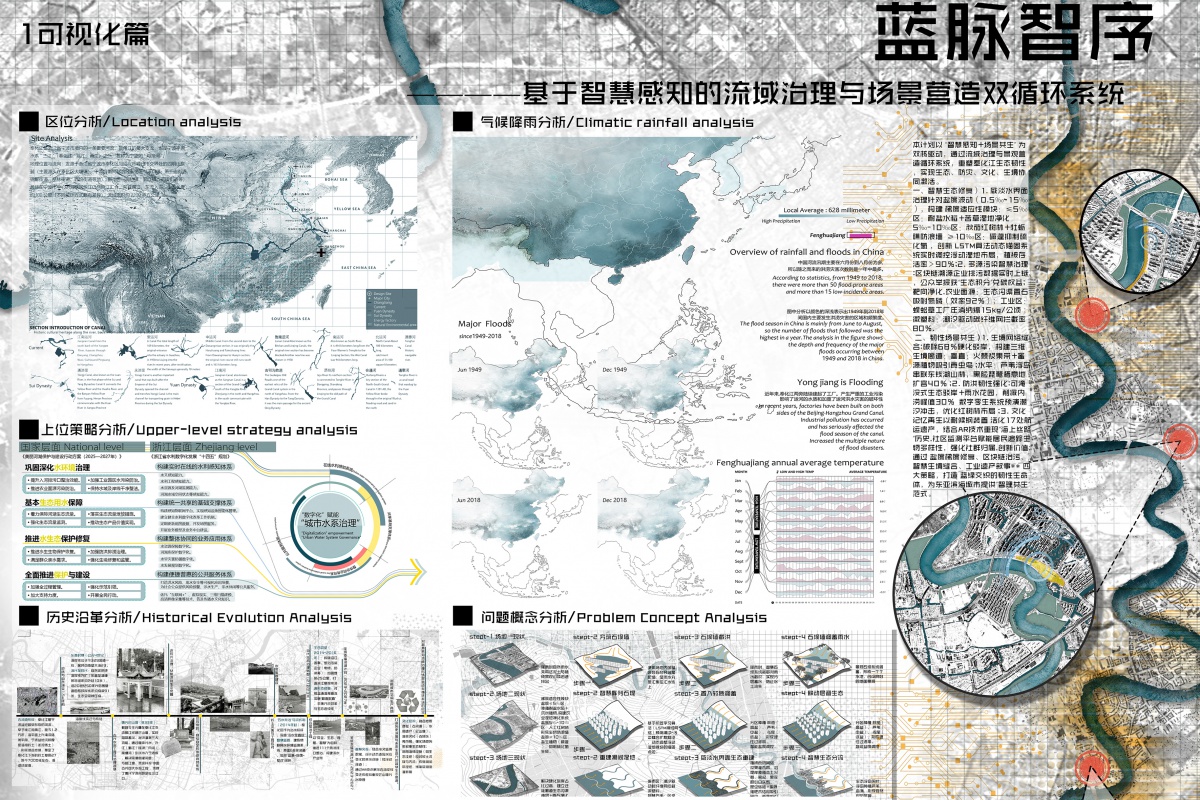

三区智理·技术赋形

本图详解三大地块的智慧化实施路径:上游潮间湿地通过阶梯式条石驳岸(缝隙2-3cm填充碎石)实现滞水渗漏与曝气净化,结合LSTM算法动态锚固盐度分区植被(存活率>90%);中游智慧石堤以三级过滤系统(多孔条石-沸石-砾石)吸附污染物(氮磷92%),内置物联网传感器实时反馈水质;下游石坝系统利用蜂窝礁石矩阵(牡蛎壳+生物炭3:1)涵养咸淡水界面,为生境扩容40%奠基。

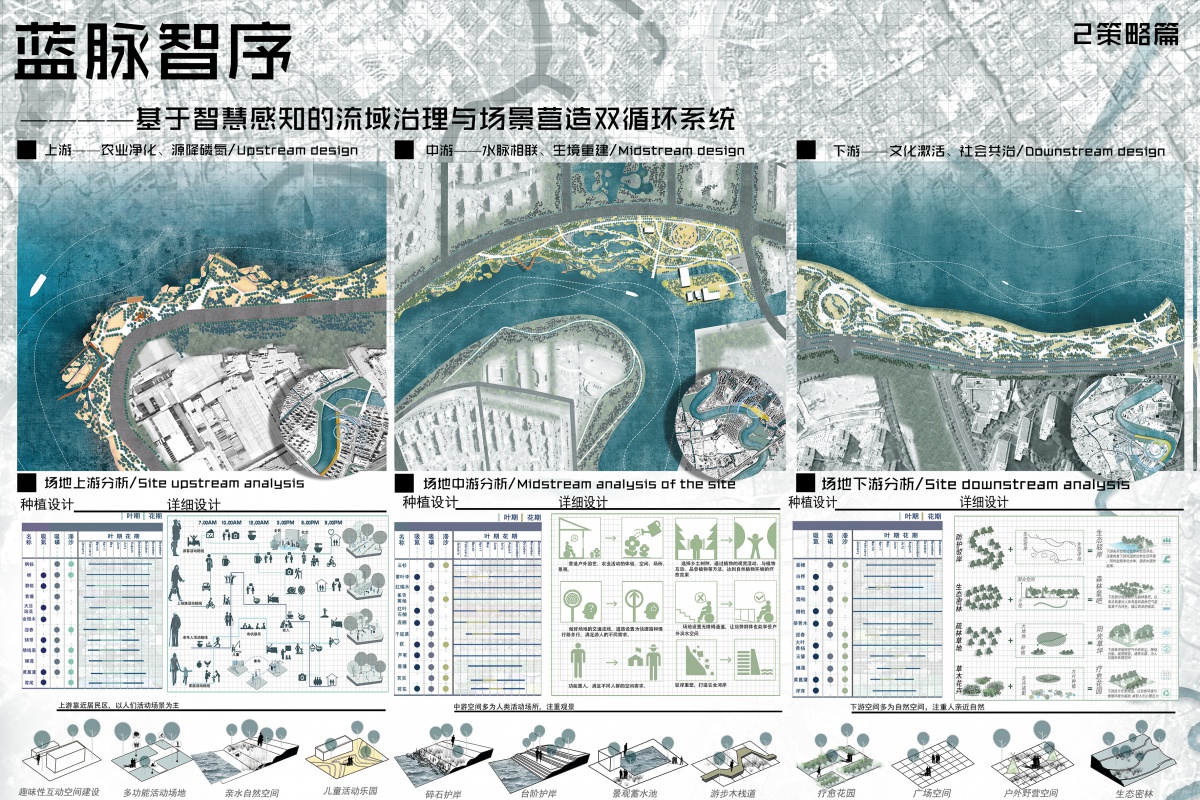

空间锚固·韧性共生

本图通过三大地块平面与体块模型,可视化核心策略落地:上游阶梯驳岸(条石缝2-3cm)分区种植碱蓬/芦苇/鸢尾,LSTM锚固系统调控盐度;中游智慧石堤剖解三级过滤层(多孔条石-沸石-砾石)与物联网监测节点;下游蜂窝礁石矩阵(牡蛎壳+生物炭3:1)衔接水平浮岛廊道(黑脸琵鹭栖息地+40%),垂直火棘浆果带吸引食虫鸟,互动装置标记17处遗产活化点位。

智理共生·全景赋能

区块链治污实现公众扫码溯源农产品NFT标签,AR海丝叙事在耐候钢遗产装置叠加航运历史;物联网感知网(水质/土壤传感器)联动数字孪生预演潮汐冲击,三维生境廊道中浮岛芦苇吸引黑脸琵鹭(栖息地+40%),火棘浆果带激活食虫鸟网络;社区监测平台赋能居民参与生物追踪,智慧石堤三级过滤系统(氮磷吸附92%)保障蓝绿韧性共生。

设计感悟

设计亮点

韧性防洪:设计可淹没式生态驳岸,结合雨水花园缓解城市内涝。

文化激活:串联宁波“海上丝绸之路”遗产,将航运历史融入景观叙事。

生境网络:通过鸟类迁徙廊道连接河口湿地与周边山林(如东钱湖区域)。

治理策略:

主题聚焦:以“智理共生”为核心,将智慧智能领域新技术与景观设计营造相结合。

技术创新:利用数字孪生模拟潮汐对设计的影响,提出适应性景观模块。

社会参与:设计社区监测平台,让居民参与水质与生物多样性追踪。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0