主创设计:敦恩豪

指导老师:任亚萍

作品编号:ILIA-S-202513300

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市更新与功能再生 - 公共空间重塑

34

34项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:经纬洹园:青铜纹脉牵引下的殷墟景观织补计划——基于甲骨文游线与五器环园结构的全龄友好型公园更新

院校名称:河南城建学院-建筑与城市规划学院

指导老师:任亚萍

主创姓名:敦恩豪

设计时间:2025-05-15

项目地点:河南省安阳市

项目规模:25.9公顷

项目类别:方案设计-城市更新与功能再生-公共空间重塑

▲总平面图

场地周边分析:

洹园地处安阳城区核心地带,距离市中心约3公里,东接城市主干道,西邻洹河生态廊道,交通网络发达。周边分布有京港澳高速、107国道等交通干线,安阳东站高铁枢纽的辐射作用进一步提升了其可达性,便于本地居民及外来游客便捷抵达。洹园依托洹河而建,水域景观与园林植被相映成趣,形成城市稀缺的生态空间。其最大的区位优势在于紧邻殷墟遗址保护区,直线距离不足2公里。殷墟作为世界文化遗产和商代文明核心区,年均吸引大量游客,洹园通过与殷墟形成“历史+生态”的联动效应,成为文化旅线的重要补充节点。

设计说明

园区充分利用洹河这一宝贵的自然生态资源,构建了一个灵动的滨水生态空间。葱郁的植被、多样的空间,不仅优化了区域微气候、提升了生物多样性,更与隔河相望的殷墟遗址形成跨越时空的视觉与精神对话。这使得洹园不仅是市民亲近自然的绿色氧吧,更成为串联古城历史文化、滨水生态绿意与现代都市活力的关键性城市节点。

设计的核心亮点在于创造性地将殷墟文化基因活化于现代公园的肌理之中。整个公园以“织补”为核心理念,以“生态”与“文化”作为贯穿全园的经纬线,通过“点-线-面”的多层级结构,打造全龄友好、沉浸体验的空间。设计的精髓在于全龄适配的深度活化。孩童可以在甲骨文游戏中触摸文明源头;长者在“青铜纹样”亭廊下悠然闲话;青年则可通过智慧导览、AR增强现实等交互技术,沉浸式解锁文物背后的故事。沉睡千年的文物精髓,由此走出森严的展柜,化为可游、可憩、可感、可思的鲜活日常场景。

▲场地调研分析与更新设计理念

设计说明:

(一)场地现状:洹园总用地面积约为25.9公顷,洹园场地具备一定的景观与文化基础,拥有生长良好的竹林、部分生长良好的水杉、由三座小岛及一处较大独立岛屿构成的湖面格局,以及仿古建筑和具有历史价值的拜相台文化遗址,假山跌水景观也提供了竖向变化与动态水景。然而,场地存在显著制约其品质与潜力释放的问题:1. 生态层面,湖水全线采用硬质驳岸,严重阻隔水陆生态联系并削弱亲水性;园内土壤普遍板结,影响植物生长与雨水渗透。2.功能布局上,健身设施散乱布置且位置不合理,与景观及人流需求脱节,影响使用体验;道路系统不成体系,存在断头、迂回等问题,导致游览流线混乱、可达性不佳。3.设施方面,普遍存在老旧、破损现象,存在安全隐患且难以满足当代使用需求。4.文化表达上,拜相台遗址及仿古建筑的文化内涵挖掘与展示不足,缺乏有效阐释,历史氛围薄弱,未能形成场所精神内核。

(二)设计立意:在存量更新时代背景下,为营造更美好的市民生活环境。该设计以“殷墟为魂、生态为脉、全龄为本”为核心,通过文化转译与低干预生态修复,将洹园打造为:黄河流域文化遗产活态展示窗口;安阳市全龄友好型韧性公园示范标杆;历史城区存量空间更新的创新实践样板。该设计的总体布局与结构形成“五器环园·玄鸟为枢”文化骨架,并形成“点-线-面”功能体系。通过因地制宜和低碳可持续利用理念对场地内植被、水系、文化及设施等进行存量更新,将洹园营造成文化气息浓厚、生态环境优美、智慧健身设施完备且适宜全年龄段休闲娱乐活动的城市公园。

▲植物专项设计

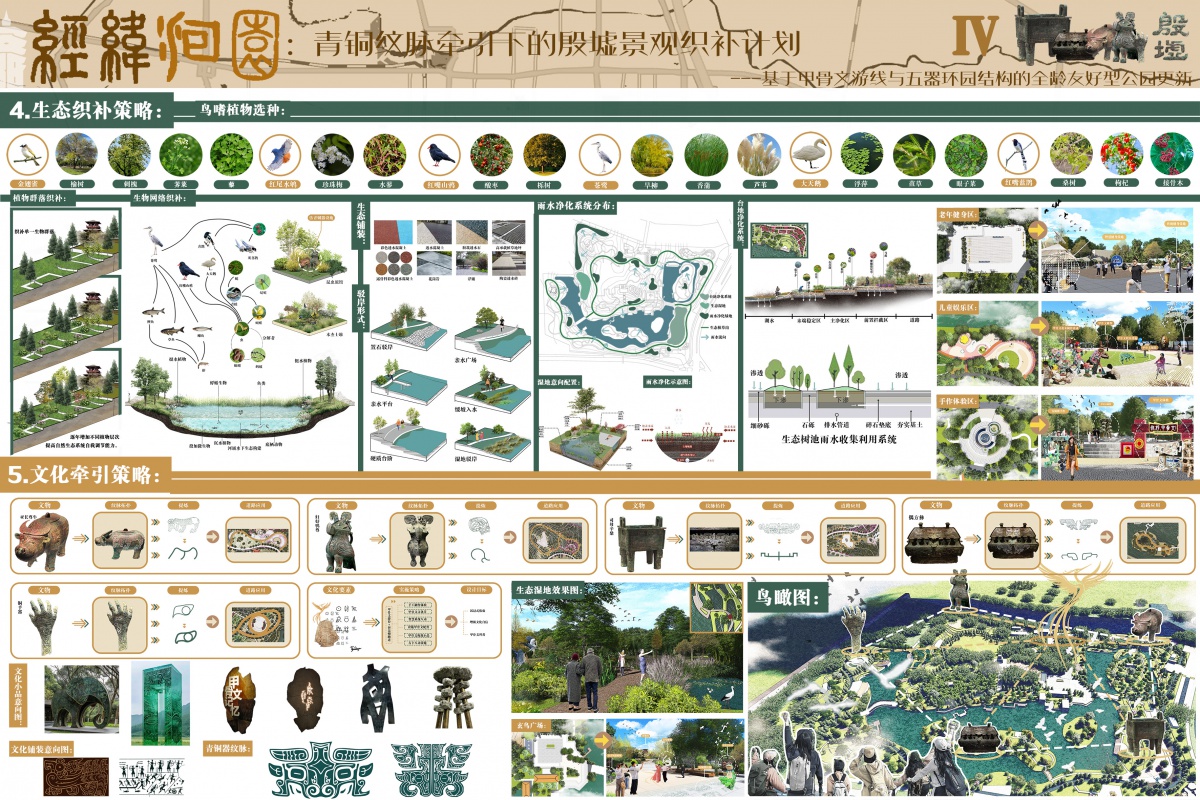

植物设计优先选择乡土植物,充分考虑植物空间绿量及四季观景效果,植物种植多采用乔-灌-草种植系统增强植物群落稳定性。此外,根据不同植物的生长习性因地制宜的种植植物,形成水生、湿生、阳生、阴生等具有不同景观效果的植物栽植群落。并根据不同鸟类选择鸟嗜植物,为鸟类提供生活条件,巩固和强化生态链。

▲生态织补与文化牵引策略

在生态方面,通过植物补植、生物网络织补、雨水净化系统布局、水系驳岸、设施材料选用等方面,自上而下进行系统性更新。部分利用场地更新过程中的废弃材料作为驳岸、路面、设施等的建设材料。在文化方面,充分利用场地中原有文化元素,并新增纳入青铜器和甲骨文元素,建立“文物-符号-空间”的转译逻辑,对文化进行活态弘扬的基础上增强市民文化自信。

设计感悟

设计亮点

2.生态修复:通过拆除硬质驳岸、构建生态浮岛与雨水花园,修复洹园-洹河水系连通性,形成“滞-蓄-渗”一体化海绵网络,并对乡土植物补植(柽柳、芡实等)与生境营造(昆虫旅馆、观鸟塔),重建“人-鸟-虫-鱼”共生系统。

3.社会服务:分龄适配场景设计针对儿童、青壮、老年群体差异化需求,设计农耕迷宫(儿童)、AR战术游戏场(青壮)、竹林按摩步道(老年),构建“全生命周期”友好空间,助力健康中国与老龄化社会应对。并以“节气礼乐剧场”“青铜工坊”等IP激活公众参与,推动公园从“政府管理”向“社区共治”转型,培育市民文化认同感。

专家评语

该方案体系完整,扎实,平衡了生态、文化与社区需求。方案提出通过智慧导览与AR全龄公众活动,展现了较好的综合生态设计能力。以“织补”理念将殷墟文化转译为可感知的景观语言,具有创新性。

该方案以现代公园为载体,在人文层面,展示当地殷墟甲骨历史文化;在生态层面,把握生物多样性与滨水绿色基础设施服务功能;在数智时代特色层面,提出通过智慧导览与AR覆盖全龄公众活动等。展示了良好的综合生态设计能力、在地性人文景观控制力,推荐。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:829

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:935

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:812

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1975

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:926

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:856

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:875

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:831

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0