主创设计:李永泽 王佳音

设计成员:陈海东 陈龙

指导老师:沈员萍

作品编号:ILIA-S-202513297

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 文化传承与生态文旅 - 全域旅游规划

35

35项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

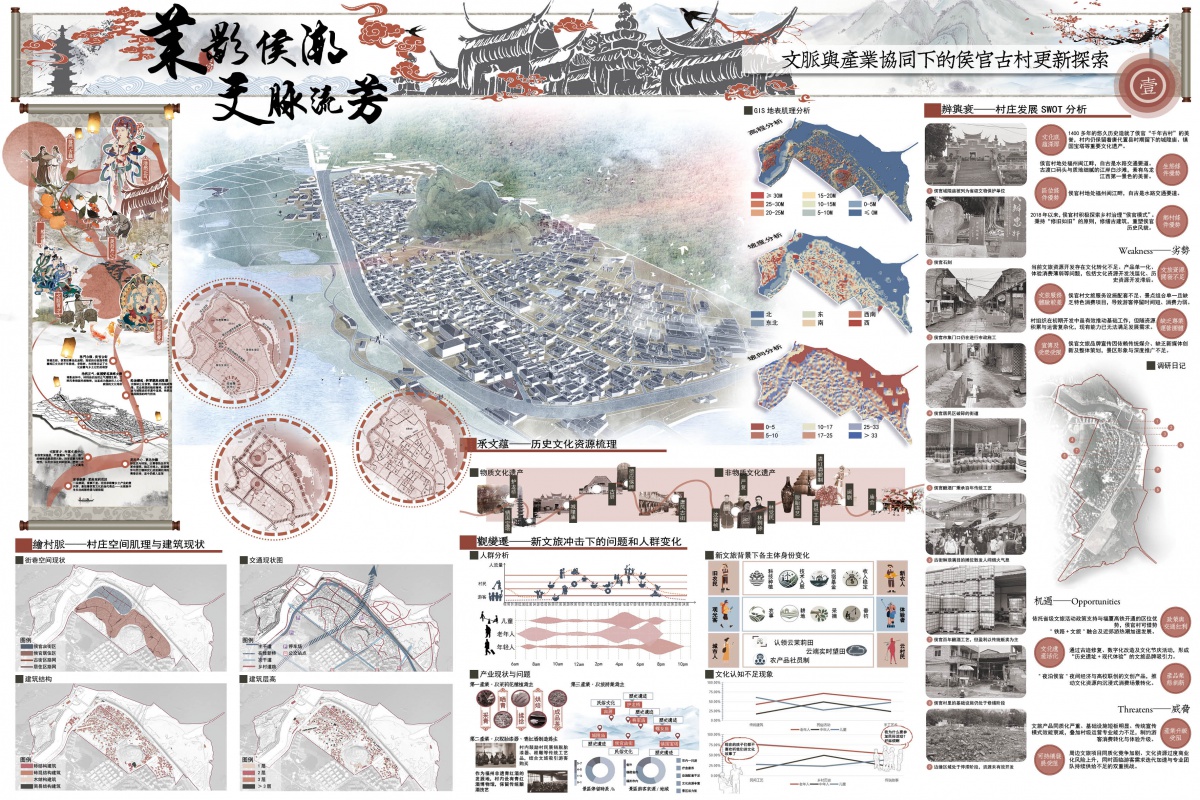

项目名称:茉影侯潮,文脉流芳——文脉与产业协同下的侯官古村更新探索

院校名称:福建理工大学-建筑与城乡规划学院

指导老师:沈员萍

主创姓名:李永泽 王佳音

成员姓名:陈海东 陈龙

设计时间:2025-05-06

项目地点:福建省福州市闽侯县

项目规模:107.9公顷

项目类别:方案设计-文化传承与生态文旅-全域旅游规划

封面

设计说明

场地设计构思以问题为导向,提取茉莉花、文化遗产、名人精神三大要素,以“侯官人文之旅”为主线,构建“文化-产业-生态”共生网络——文化传承:将名人精神内化于村落空间,活化古建、街巷,强化文化认同;产业振兴:以茉莉花IP、文旅研学激活经济,吸引青年返乡;生态共融:保护茉莉花田与沙滩景观,修复自然山水格局。规划框架聚焦五维度——社区治理:改善基础设施,建立公共参与机制,重塑邻里活力;文化延续:修复古建、传承非遗,设计文化体验路径;环境提升:串联景观节点,植入小微绿地与乡土植被;空间重构:划分风貌分区,改造街巷广场,修复老宅功能;产业升级:延伸茉莉花产业链,打造“文化+农业+旅游”融合模式。形成规划目标——通过“侯官文化体验路径”整合步道、景观与叙事节点,以空间串联名人文化、茉莉花田与古村肌理,形成“文化赋能-产业造血-生态反哺”闭环,推动侯官村成为闽都文化复兴与乡村振兴的示范标杆。

鸟瞰图、前期分析及叙事游线设计

一、前期分析内容总结

1、SWOT分析:

优势(Strengths):侯官村拥有1400余年历史底蕴,文化资源丰富(如古建筑群、传统民俗),具备“千年古村”的文旅吸引力;村民文化认同感强,对保护与活化有较高参与度。

劣势(Weaknesses):村庄面临老龄化、产业衰退问题,原有空间肌理与现代发展需求存在矛盾;保护修复缺乏系统性路径(如提问“如何责解保护好江南水乡古镇”)。

机遇(Opportunities):政策支持明确(如孝感市乡村振兴计划强调“让文化遗产活出生命力”);文旅融合趋势(“文化+旅游+农业”模式)、全域旅游与乡村振兴结合带来新契机。

挑战(Threats):需平衡保护与开发的关系,避免过度商业化;需解决“旅游扶贫工程”中产业可持续性、文化产品差异化及创新问题。

2、历史文化资源梳理:

(1)聚焦“文脉+产业”协同,梳理物质文化遗产与非物质文化资源,挖掘“深度游”潜力。

(2)强调资源整合路径:将文物、历史场景转化为可体验的文旅产品(如“文化精品线路”设计)。

3、地理与空间分析

通过“地表肌理、交通线路、地形地势”解构村庄空间结构,揭示区域连接性与功能分区,为更新规划提供空间依据,确保文旅动线与原有肌理融合。

4、人群需求分析

游客年龄层覆盖广泛(5-10岁亲子家庭至25-35岁青壮年),需设计差异化体验:

文化深度游(吸引历史爱好者)、休闲娱乐游(满足年轻群体)、农旅互动体验(链接“三农”资源)。

二、叙事游线设计分析

1、主题定位

以“茉影侯潮·文脉流芳”为核心,融合历史文脉与现代产业,打造文化延续性与经济活力并重的叙事主线。

2、场景化叙事结构

通过插画、照片与地图联动,构建沉浸式游览序列:

(1)起点:文化广场(村民活动缩影,强化在地认同);

(2)核心节点:古民居、古树等标志性遗产(承载历史记忆);

(3)延伸场景:农田、手工作坊(展示“农+游”产业融合)。

游线结合地势与交通,形成自然与人文交织的空间节奏。

3、体验深化策略

“新文旅融合”体验:设计“深度游”环节(如文物活化利用、民俗互动),超越表层观光;推出差异化文化产品(如创意手作、节庆活动),解决“同质化”挑战。

全域旅游链接:将村庄纳入区域旅游网络,通过“史+现代+农+游”品牌强化竞争力。

三、核心价值与目标

1、文化复兴导向:以叙事游线为载体,使历史资源“可感知、可参与”,践行“让文化遗产活出生命力”的政策目标。

2、产业协同路径:通过文旅引流激活农业、加工业(如“农产品深加工”),推动旅游扶贫与乡村振兴闭环发展。

3、可持续更新:前期分析为游线设计提供科学依据,确保更新方案兼顾保护真实性、产业可行性及体验吸引力。

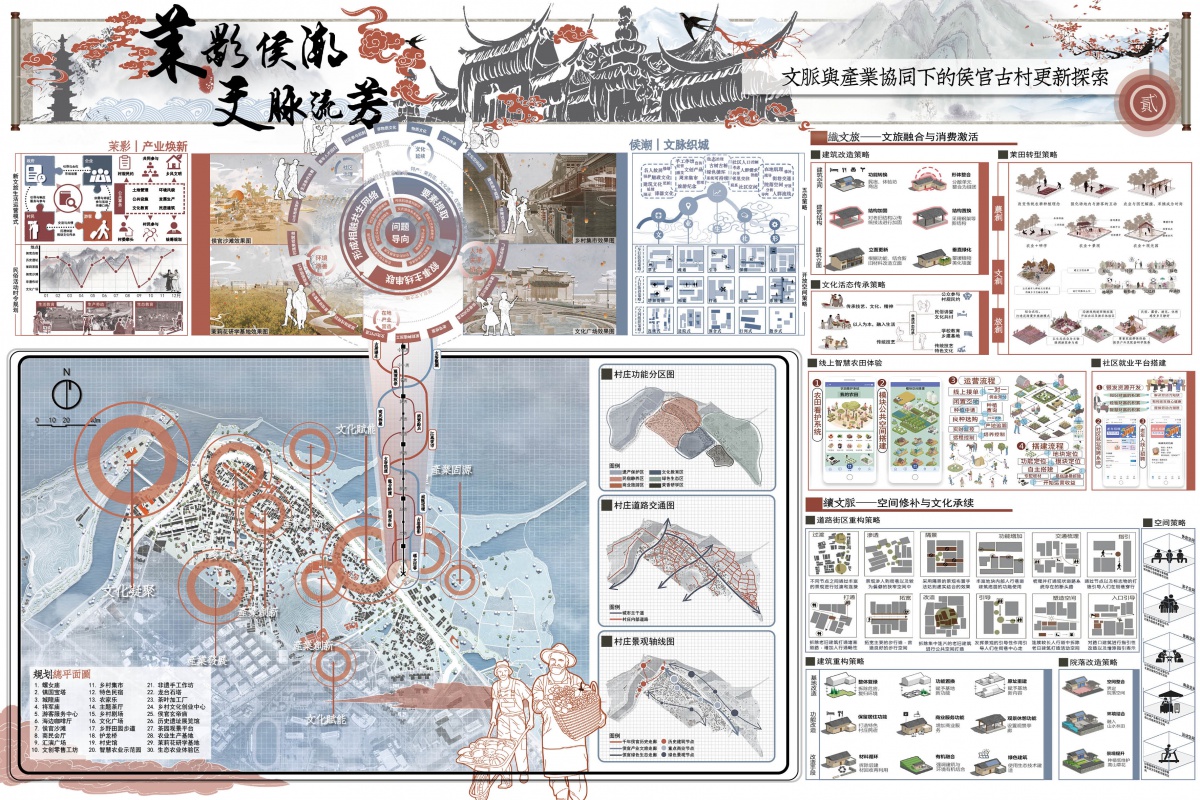

平面图、节点展示、方案构思及技术策略

四、方案构思框架解析

1、总体定位与设计理念

(1)总体定位:以文化复兴为引擎的乡村振兴实践

以“文化传承、乡村振兴、生态共融”三位一体为核心定位,通过整合在地文化资源与自然生态,打造“文化活态传承与产业内生发展”的示范性古村更新模式,具体体现为:

文化内核:深度挖掘名人精神、民俗工艺、文化遗产(如茉莉花符号),将其转化为村落肌理的有机组成部分,实现“让历史人物精神内化于村落肌理”的文化自信重塑。

振兴目标:以文化旅游、文创产业为核心驱动力,激活断裂产业链(如茉莉花种植加工、手工艺),推动经济内生循环。

生态基底:依托茉莉花田、沙滩景观等自然资源,构建“文化与自然共生”的可持续空间网络。

2、设计理念生成:从问题倒逼到系统治理

核心理念源于对场地八大问题的精准回应,形成“问题诊断—要素提取—共生网络构建”的递进式逻辑链:

问题导向切入——针对“村庄格局破碎、传统肌理破坏、文化利用不足、产业链断裂”等核心矛盾,提出:

空间治理:修复碎片化格局,重构景观节点体系(如山水格局保护、街巷空间改造);

文化激活:解决“民俗工艺断代、在地文化闲置”问题,强调精神内化于物质空间;

经济缝合:弥合文农旅体系割裂状态,强化产业联动(如茉莉花产业与文旅融合)。

3、在地要素提炼——提取三大核心要素作为理念承载主体:

茉莉花:从种植加工到文化符号(如茉莉花田景观、产品IP衍生);

文化遗产:物质载体(古建、街巷)与非物质内涵(名人精神、民俗工艺)并重;

叙事主线:以“侯官人文之旅”串联历史场景与当代体验,形成文化认同脉络。

4、共生网络构建

通过“文化-产业-生态-社区”四维融合,实现系统性更新:

文化延续:将物质/非物质文化植入建筑遗产再赋能(如古建改造为文化展厅)、邻里空间改造;

产业闭环:以茉莉花种植为基础,延伸加工、文创IP、旅游体验(“种植—加工—销售—体验”链条);

生态共融:保留沙滩、花田等自然资源,通过景观细部设计实现“生产性景观”与文旅功能嵌套;

社区治理:引导村民参与“邻里空间改造”“乡薈村商业中心”,强化公共利益驱动。

5、理念实施框架:三位一体空间行动体系

设计理念通过三大行动维度转化为实施方案:

环境改善——建筑层:建筑风貌分区管控(保护传统符号)、建筑遗产再赋能(如祠堂改造为手作工坊);景观层:茉莉花田景观营造、广场及街巷空间改造(强化文化节点连续性);生态层:山水格局保护与景观修复整治,恢复自然与文化共生基底。

人地关系缝合——以“文化空间改造”重构场所精神(如名人精神主题广场);通过“邻里空间改造”激发社区归属感,形成文化传承的日常载体。

在地产业营造——产业链整合:茉莉花“种植—加工—文旅体验”三产融合;IP化运营:打造“侯官人文之旅”主题IP,衍生文化创意产品(如民俗工艺文创);经济赋能:文化IP与商业空间绑定(如乡薈村商业中心植入主题店铺)。

6、核心创新点:文化基因的活态转化

文化深植策略:突破符号化展示,将名人精神、民俗工艺转化为可参与的空间场景(如通过“街巷改造”嵌入历史叙事地标)。

产业共生逻辑:茉莉花从农业作物升级为生态景观、文化符号、经济产品三重载体,实现“一产托底、三产增值”。

社区治理闭环:以空间更新带动村民利益共享(如持股商业店铺),破解“公共利益驱动缺失”痛点。

五、空间结构规划

“一轴、双核、多节点”布局——文化主轴:沿主要干道形成线性叙事带(串联“文化广场—祠堂—桥头公祠”);能双核:“乡镇商业中心”(聚合商业街、文创店)与“生态农庄”(农旅体验核心);特色节点:差异化设计“手作工坊”“夜游吧”“影视基地”等主题空间。

六、核心技术策略总结

1、空间修补与肌理延续策略

交通分级优化——主次干道拓宽提升通行力(标注“乡村道路”“主要干道”),增设支路微循环;强化步行体验,规划“文化游径”(如串联“特色民房—古井—水岸”)。

建筑分类干预——保护性修复:祠堂、古建采用传统工艺复原;适应性改造:民房植入商业功能;创新性植入:新建“文化中心”等现代设施,延续坡屋顶、灰砖等传统符号。

2、产业融合与业态创新策略

产业链条延伸——农业升级:“生态农庄”融合观光采摘与农产品深加工;文化变现:利用历史场景开发“影视基地”、“文化手作体验”;商旅联动:打造“主题商业街”与“夜经济节点”。

3、运营模式创新

村民参与:规划“村民持股店铺”;

品牌整合:通过“文学城”等IP强化区域辨识度。

4、文化叙事与体验强化策略

场景化叙事设计——设置“时空线索”:以“名人文化”等主题路径串联历史场景;节点深化体验:如“文化广场”举办民俗节庆,“桥头公祠”(置沉浸式展陈。

科技赋能活化——利用AR技术在古建基座(编号20、26)还原历史场景;

“影视基地”结合数字技术开发交互式文旅产品。

七、方案实施逻辑与创新点

分层实施逻辑:保护层(文化基底)→ 修补层(空间织补)→ 激活层(产业注入),形成“软硬协同”的更新闭环。

核心创新价值:“微介入”更新模式:避免大拆大建,以节点针灸式激活全域;

乡愁数据化传递:将口述历史、传统工艺转化为可体验产品(如“手作工坊”);

“农文商旅”四维融合:通过空间嵌套与业态互补,实现自我造血能力。

设计感悟

可持续闭环创新:构建"文化赋能(空间叙事)-产业造血(青年返乡)-生态反哺(景观修复)"内生系统;

五维实施框架:社区/文化/环境/空间/产业协同推进,确保文化驱动型振兴落地。

为农遗活化与乡村振兴提供可复制的闽都范式。

设计亮点

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:831

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:946

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:819

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1987

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:941

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:868

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:888

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:837

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0