主创设计:刘汉成

设计成员:包亚鑫

指导老师:童芸

作品编号:ILIA-S-202513288

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 社区营造与社会创新 - 社会关系重构

0

0项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:织宿共生——苗族女性经济赋权的文化聚落再造

院校名称:南京师范大学-美术学院

指导老师:童芸

主创姓名:刘汉成

成员姓名:包亚鑫

设计时间:2024-05-11

项目地点:中国湖南湘西土家族苗族自治州凤凰县山江镇

项目规模:13公顷

项目类别:方案设计-社区营造与社会创新-社会关系重构

▲平面图、剖面图

平面、剖面图

设计说明

通过建筑改造促进留守妇女的经济独立,形成可持续的社区经济模式。项目以建筑为媒介,实现公平贸易理念与乡村文化保护的深度结合。通过功能空间和场所营造的优化,为游客提供独特的文化体验,为留守女性创造可持续发展的平台。促进苗族古村落的文化遗产和经济复兴,为乡村振兴提供建筑实践的典范。

▲项目背景

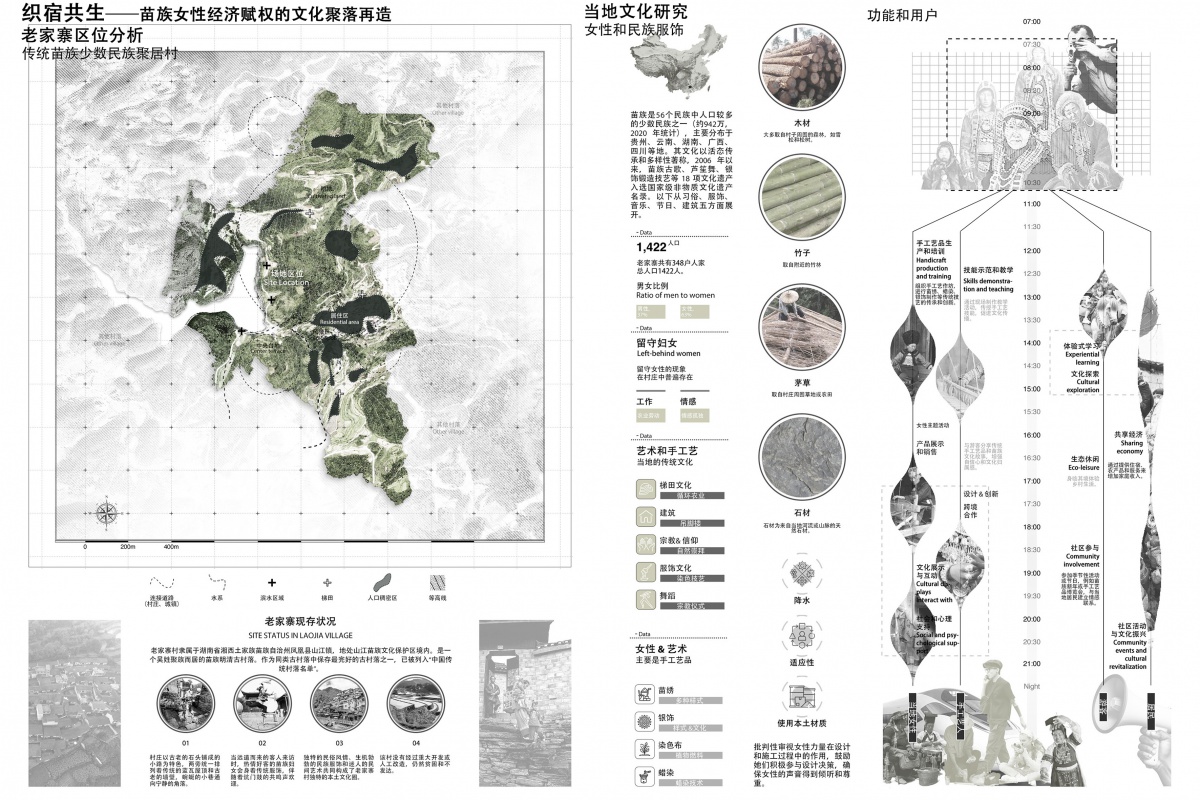

区位分析、当地文化研究、功能和用户

▲设计策略

设计概述、形态演变等

▲立面图、节点效果图

立面图、部分节点效果图

设计感悟

设计亮点

专家评语

设计敏锐地捕捉到留守女性在乡村发展中的核心困境,以建筑改造为媒介,创新性地将传统苗族古宅转化为民宿、手工艺作坊、展厅的复合空间,实现了文化传承与经济赋权的双重价值。项目不仅提供了可持续的社区经济模式,更通过精准的空间动线与培训嵌入,推动苗族女性从“家庭附属”向“经济主体”的角色转变。其亮点在于将公平贸易理念引入乡村建设,使游客消费直接反哺社区,形成文化吸引、经济收益、能力提升的正向循环。作品兼顾经济发展、文化保护与社会公平三大维度,为破解少数民族村落“空心化”与“文化流失”问题提供了可复制的范式。整体方案扎实、前瞻且富有实践意义,是乡村振兴与社会创新结合的杰出探索。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:826

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:933

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:810

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1970

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:916

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:853

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:871

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:826

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0