与海共生——针对沿海风暴潮的景观适应性设计

Living with the sea : Landscape adaptive design against coastal storm surges

主创设计:刘汉成

设计成员:包亚鑫

指导老师:童芸

作品编号:ILIA-S-202513287

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 生态修复与气候韧性 - 气候韧性工程

1

1热度:249

项目详情

设计说明

设计感悟

设计亮点

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:与海共生——针对沿海风暴潮的景观适应性设计

院校名称:南京师范大学-美术学院

指导老师:童芸

主创姓名:刘汉成

成员姓名:包亚鑫

设计时间:2024-08-15

项目地点:中国广东省东部沿海地区

项目类别:方案设计-生态修复与气候韧性-气候韧性工程

▲总体方案

内陆策略、海岸线策略、海洋策略

设计说明

20世纪50年代以来,全球海平面不断上升。由于气候变化的影响,广东沿海地区频繁发生风暴潮灾害。基于社会经济、生态环境、海岸结构以及土地利用类型等多维度评估,本设计选址中国广东省东部沿海地区。旨在提出适应性策略,以应对“降雨、高潮位和风暴潮叠加事件”所带来的城市灾害挑战。选取内陆城市、海岸线及海平面区域作为重点改造对象,并提出三种针对性措施:城市排涝系统——提升城市排水能力,以应对极端降雨和内涝。海岸线防浪工程——强化海岸防护,以减少风暴潮对海岸的冲击。海平面城市建设——探索适应未来海平面上升的新型城市规划模式。以此应对未来气候危机,并提出新时代的城市建设愿景与展望,以实现沿海城市的可持续发展。

▲项目背景现状

场地分析、现状分析、地形变化、海岸线变化、台风路径演变

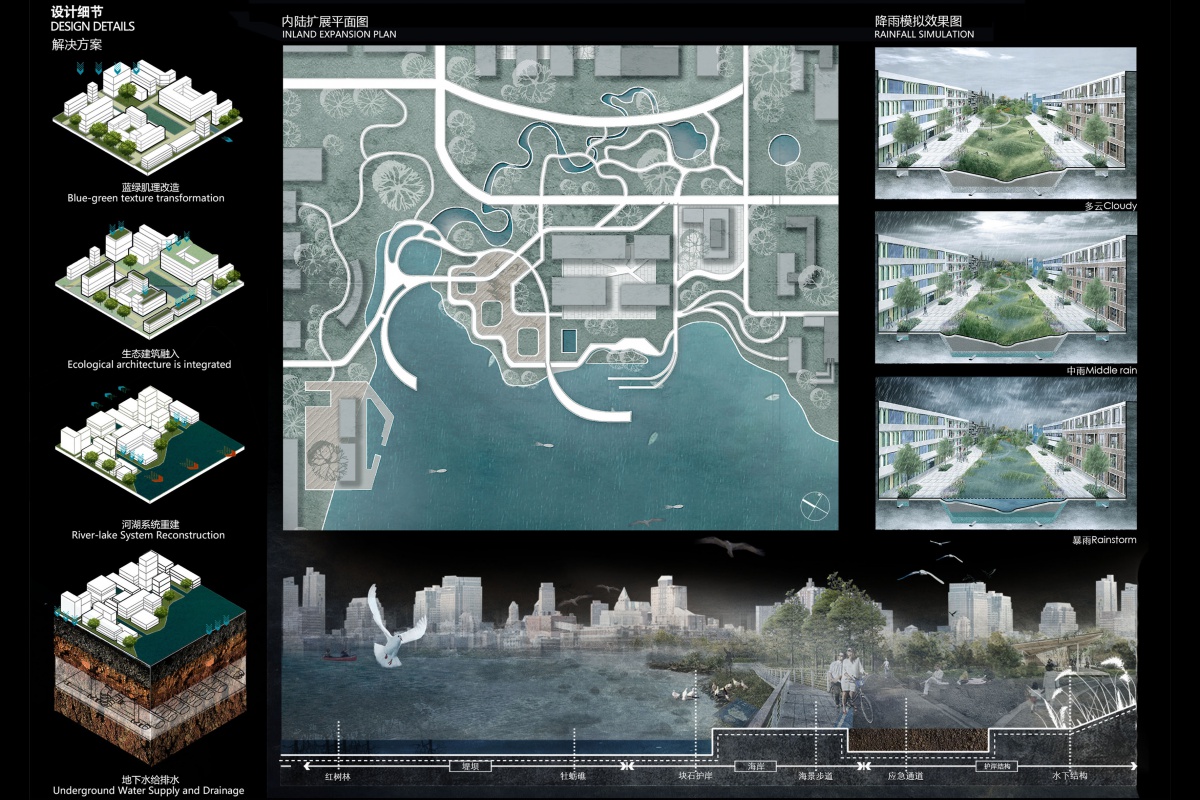

▲设计细节

解决方案、内陆扩展平面图、降雨模拟效果图、鸟瞰图

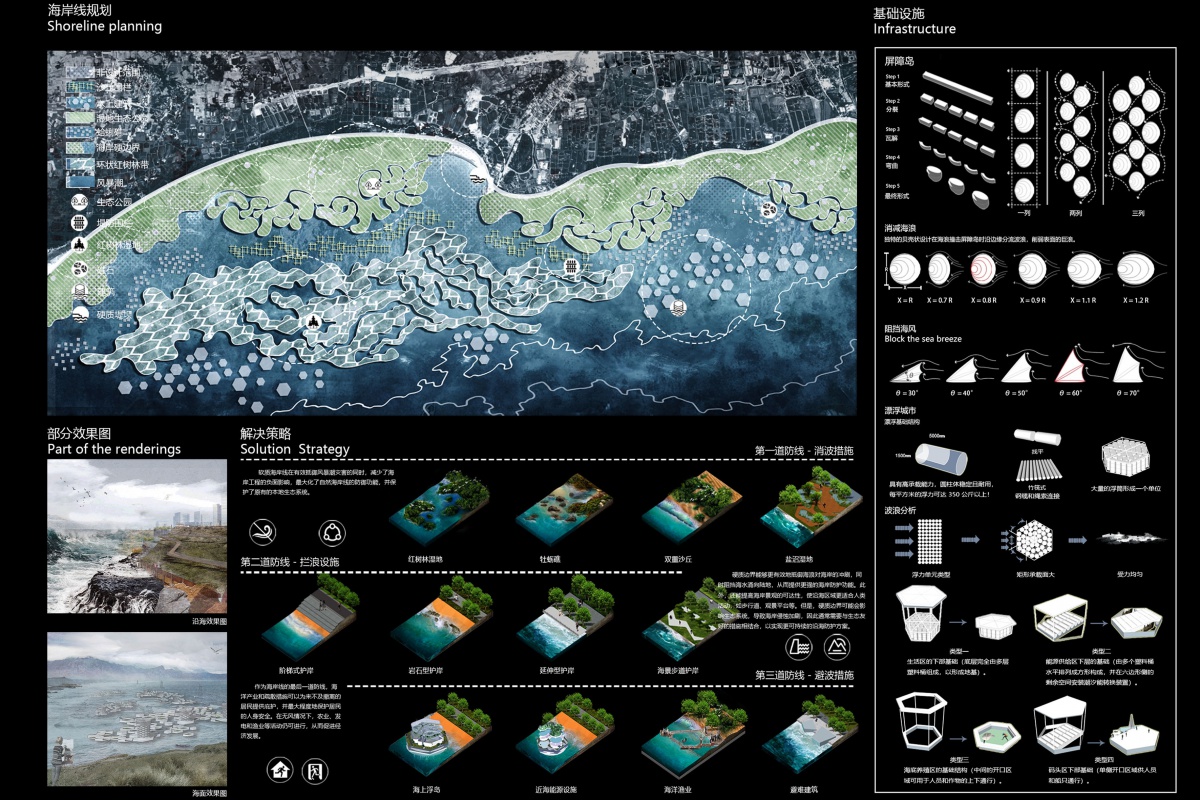

▲海岸线规划

效果图、解决策略、基础设施

设计感悟

本项目基于多维度评估选址广东东部沿海,针对气候灾害叠加挑战,从内陆到海平面区域提出三类措施,覆盖排涝、防浪及未来城市规划,融合生态与工程手段,具科学性、全面性与前瞻性,为沿海城市应对气候危机、实现可持续发展提供示范,契合全球气候治理趋势。

设计亮点

多维度灾害评估体系:基于社会经济、生态环境、海岸结构及土地利用类型构建评估框架,精准定位广东东部沿海高风险区域,确保策略落地的科学性与针对性;立体分层防护策略:针对 “内陆 - 海岸 - 海平面” 三大空间梯度,提出排涝系统、防浪工程、弹性城市规划三类措施,形成 “源头减排 - 过程控制 - 末端适应” 的全链条灾害应对体系。;生态与工程深度融合:将红树林湿地修复、珊瑚礁生态潜坝等自然解决方案,与智能潮汐调节闸、韧性海堤等工程技术结合,兼顾防灾效能与生态系统服务;前瞻性城市规划创新:探索 “可漂浮社区”“动态防潮界面” 等未来城市模型,突破传统刚性防洪思维,构建能随海平面上升自适应演化的弹性城市空间范式;灾害应对与可持续发展协同:在提升气候韧性的同时,通过滨海景观重构、生态旅游线路开发等实现 “防灾 + 民生 + 经济” 多重效益,为全球沿海城市提供可复制的转型范本。

太原·建投·诗意汾河生态景观规划设计实践

编号:ILIA-P-202513590

热度:830

广州海灏国际大厦

编号:ILIA-P-202513583

热度:946

贵州省独山县下司镇乡村旅游总体规划

编号:ILIA-P-202513582

热度:819

城市动物园改建工程“大象谷景观”建设成果简析

编号:ILIA-P-202513581

热度:1984

广州越秀·云悦住宅项目

编号:ILIA-P-202513579

热度:940

新希望锦城华创D23风华住宅项目

编号:ILIA-P-202513578

热度:868

热血要塞 燃BOX威远

编号:ILIA-P-202513577

热度:888

电建岭南华曦府

编号:ILIA-P-202513576

热度:837

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0