作品编号:ILIA-S-20142002

参赛组别:学生组

作品类别:方案设计 - 城市公共空间

1

1项目详情

设计说明

设计感悟

评论

项目详情

申报类别:作品奖

项目名称:归来——城市广场的改造与生态修复

项目类别:方案设计-城市公共空间

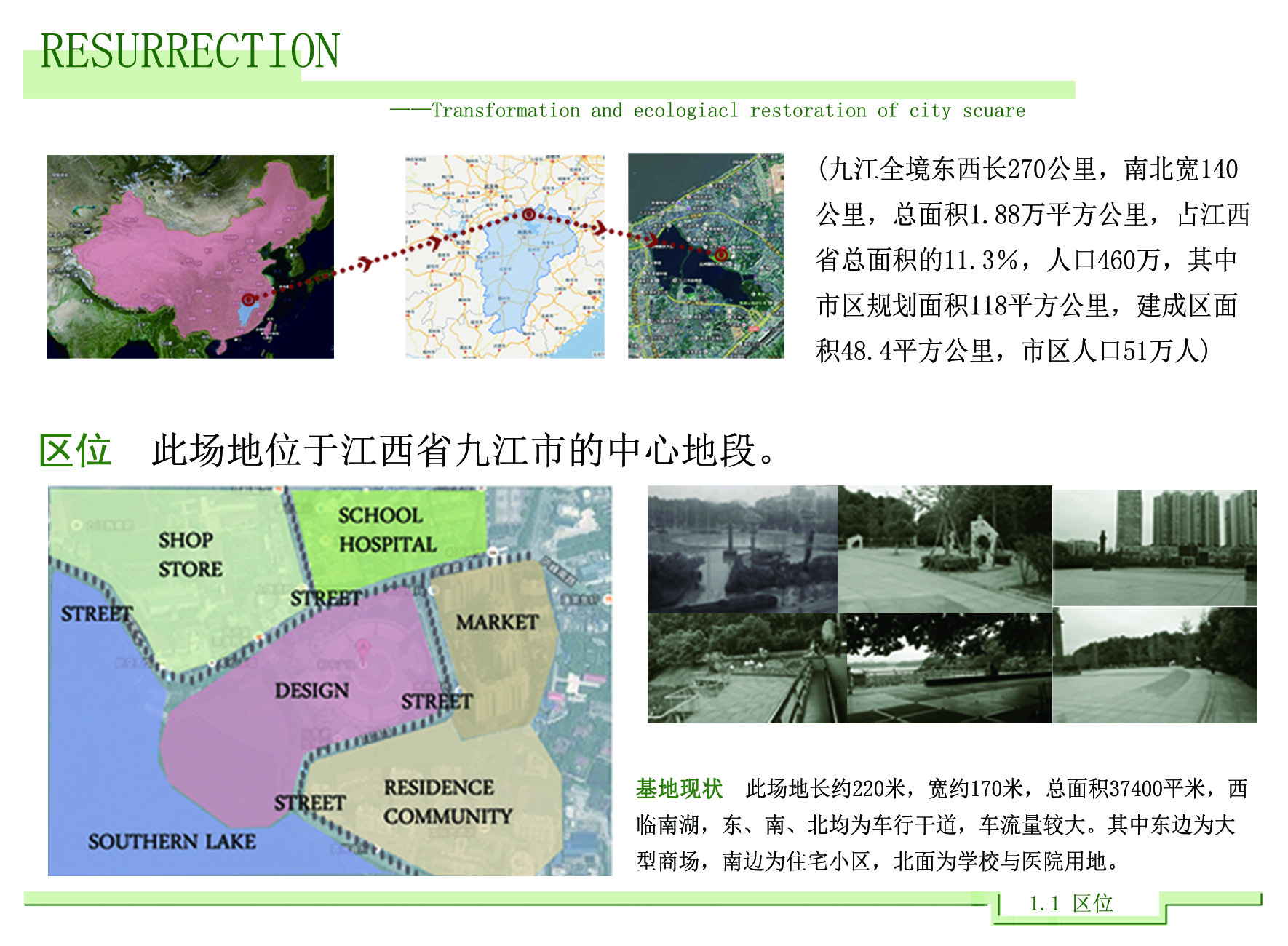

图片属性:1.1区位与基地现状

图片描述:此场地位于江西省九江市,长约220米,宽约170米,总面积37400平米,西临南湖,东、南、北均为车行干道,车流量较大。其中东边为大型商场,南边为住宅小区,北面为学校与医院用地。

设计说明

通过设计南湖引水、景观建筑和道路集水、植草沟、雨水花园、生态驳岸等无动力汲水,补充地下水、减少水资源外流。利用植物截流,土壤渗滤、净化雨水与人工用水,减少污染。为动物提供适合生活的栖息地。通过设计阻隔缓冲区、人工干扰区、恢复缓冲区,实现城市中人与动物共生,城市回归自然的理念,改善原本贫瘠的场地状态。

同时,将城市文化融入景观之中,让城市的文化延续。当人的历史与自然真正相融的时刻,便实现了人与动植物的共生。

本案的设计目的就是要实现自然归来,人与动植物共生的城市景观环境。

图片属性:1.2现存问题

图片描述:问题识别1、场地位于城市中心,周边百米的距离间有大大小小11处广场。城市中心无公园绿化区,城市与自然泾渭分明,自然逐渐从人们的视野中消失。2、城市开发建设对生态环境的冲击。内容包括:冲击生态,破坏地表径流体系,土壤侵蚀,破坏水生栖息地,地下水涵养量减小。3、传统文化被遗失。历史文化城市此时却出现文化匮乏。

图片属性:1.3设计概念

图片描述:打造一个生物繁衍生息的好地方。

市民休息、游玩,体验生态与文化的好去处。

一个完全和谐、生态、自然、低碳的公共集会区。

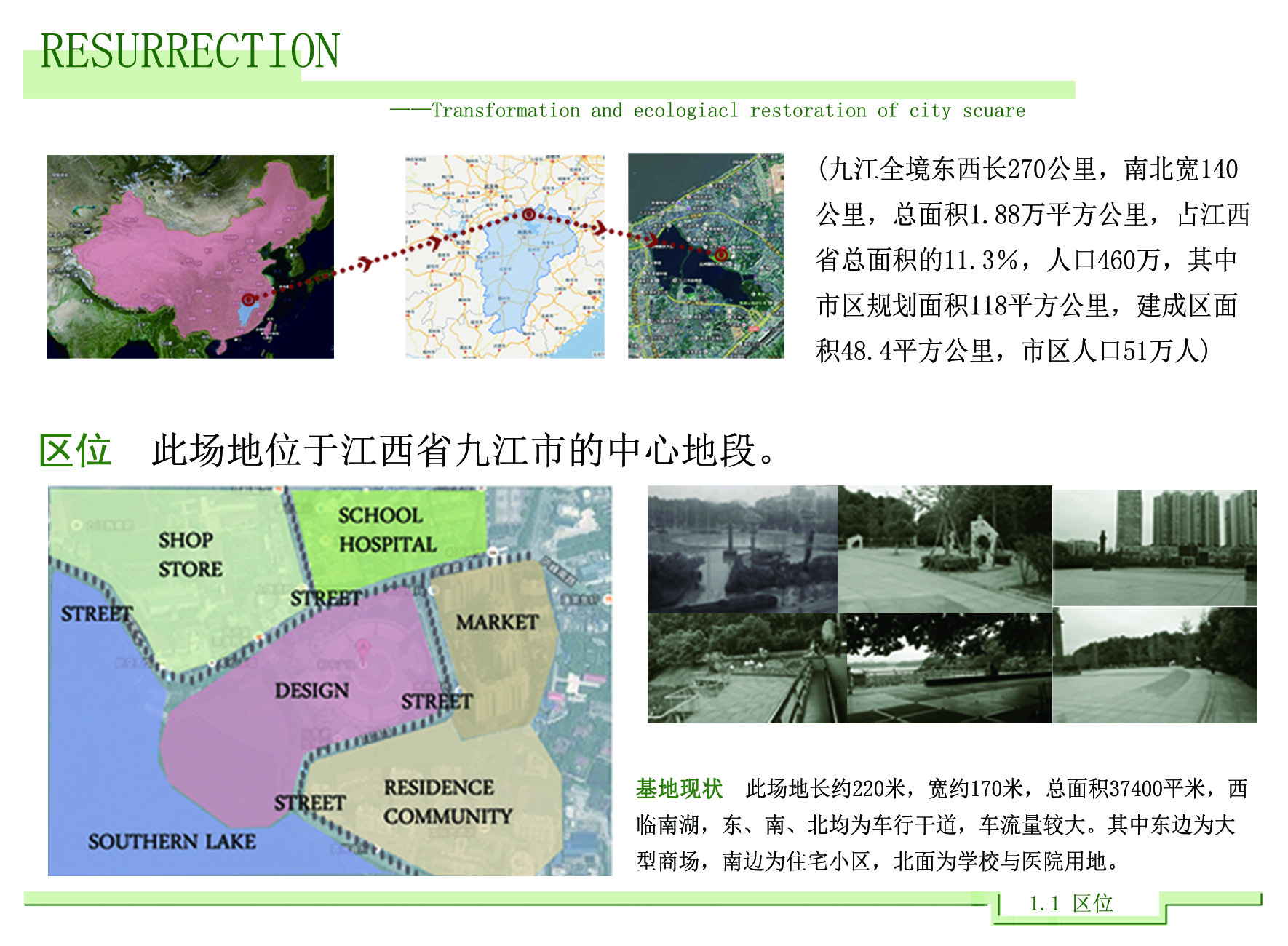

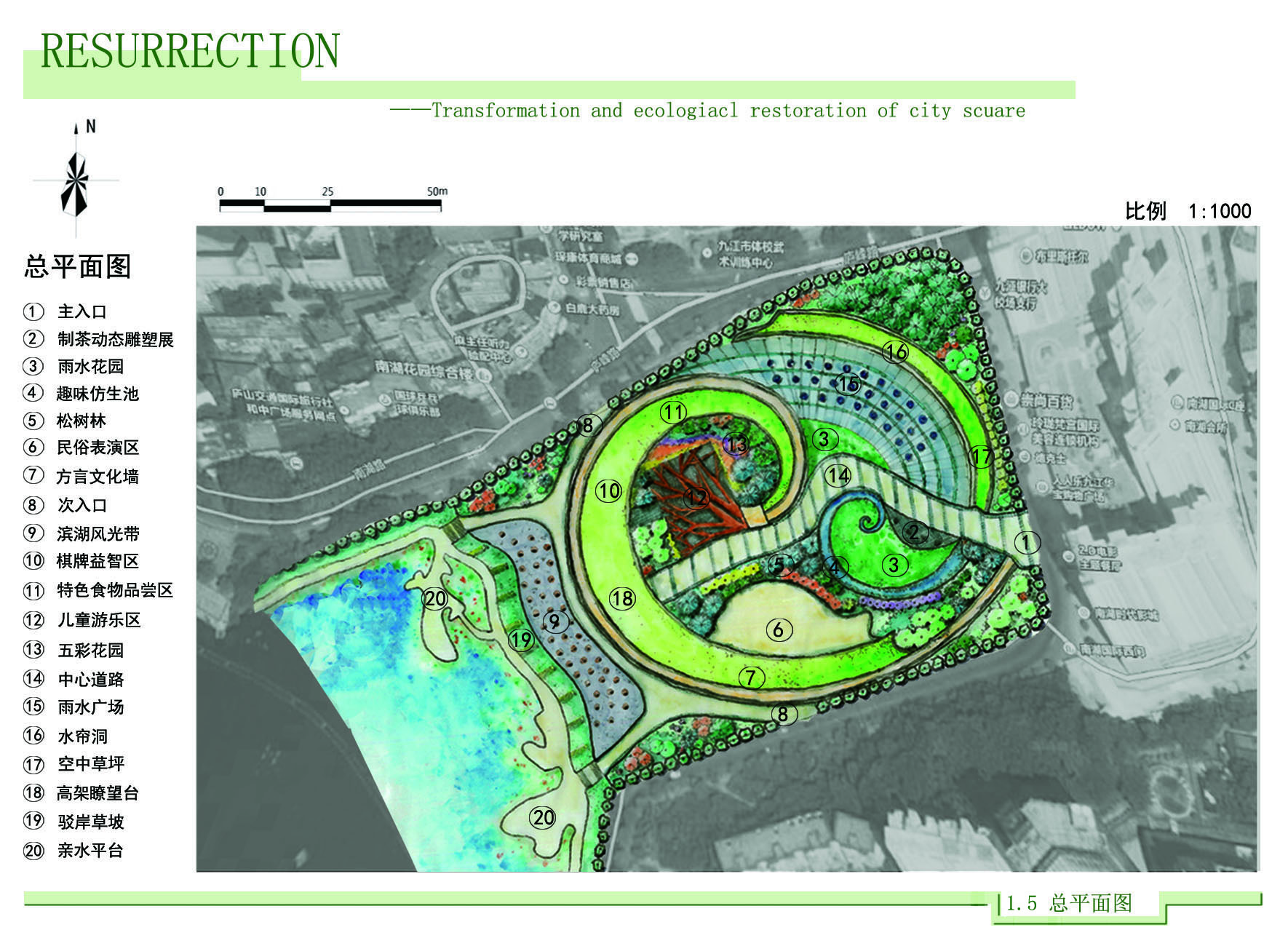

图片属性:1.4概念生成

图片描述:在自然界中存在着大量美丽、神奇的天然黄金螺旋结构,这是大自然的精妙设计。在进行场地设计时提取斐波那契螺旋线,设计出同样完美地符合“黄金螺旋”的形状。

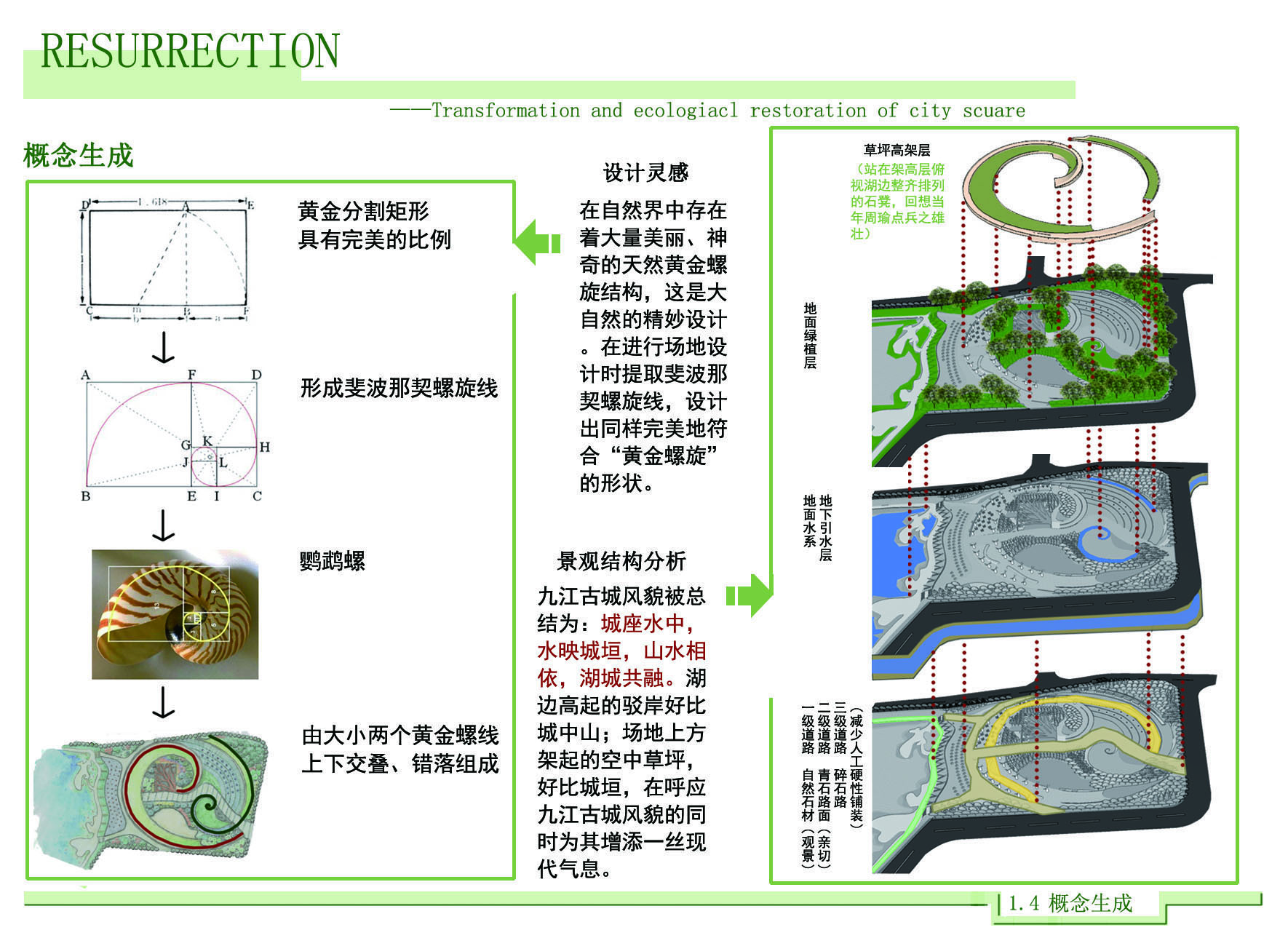

图片属性:1.5总平面图

图片描述:九江古城风貌被总结为:城座水中,水映城垣,山水相依,湖城共融。湖边高起的驳岸好比城中山;场地上方架起的空中草坪,好比城垣,在呼应九江古城风貌的同时为其增添一丝现代气息。

图片属性:1.6平面分析图

图片描述:从人类干扰较多的区域逐渐发展成人与自然共生

图片属性:1.7立面解析

图片描述:从立面图可以看到陆地上架起的空中草坪

图片属性:1.8问题与策略

图片描述:场地的主要用水是绿化用水,由自来水公司通过抽取河道或者湖库等的水源输送。水源单方面的输出,是水能消耗极大,加之人工铺地所用的材料阻绝了雨水等自然水资源的渗入,场地中这类地区面积极大,这也加大了蒸发量。

这种用水理念最终只会导致资源匮乏、自然生物减少。

场地虽然临湖,但其人工模式使驳岸连接过于生硬,导致无生物停留。

图片属性:1.9问题与策略

图片描述:本方案以保水与水循环为场地主要问题解决突破口,设计景观建筑集水系统与地下水管道相连、联结南湖水系、加建植草沟、生物滞留地、雨水花园,以及路面的透水性设计,解决水资源问题。

图片属性:2.0问题与策略

图片描述:节水型景观建筑,以树在box上的投影演变而来的建筑造型。景观建筑采用特殊结构建造,利用建筑顶部的多孔设计收集雨水、早晚温差造成的大气凝水,通过构筑物内部倾斜板排入地下输水管,最大限度减少蒸发。

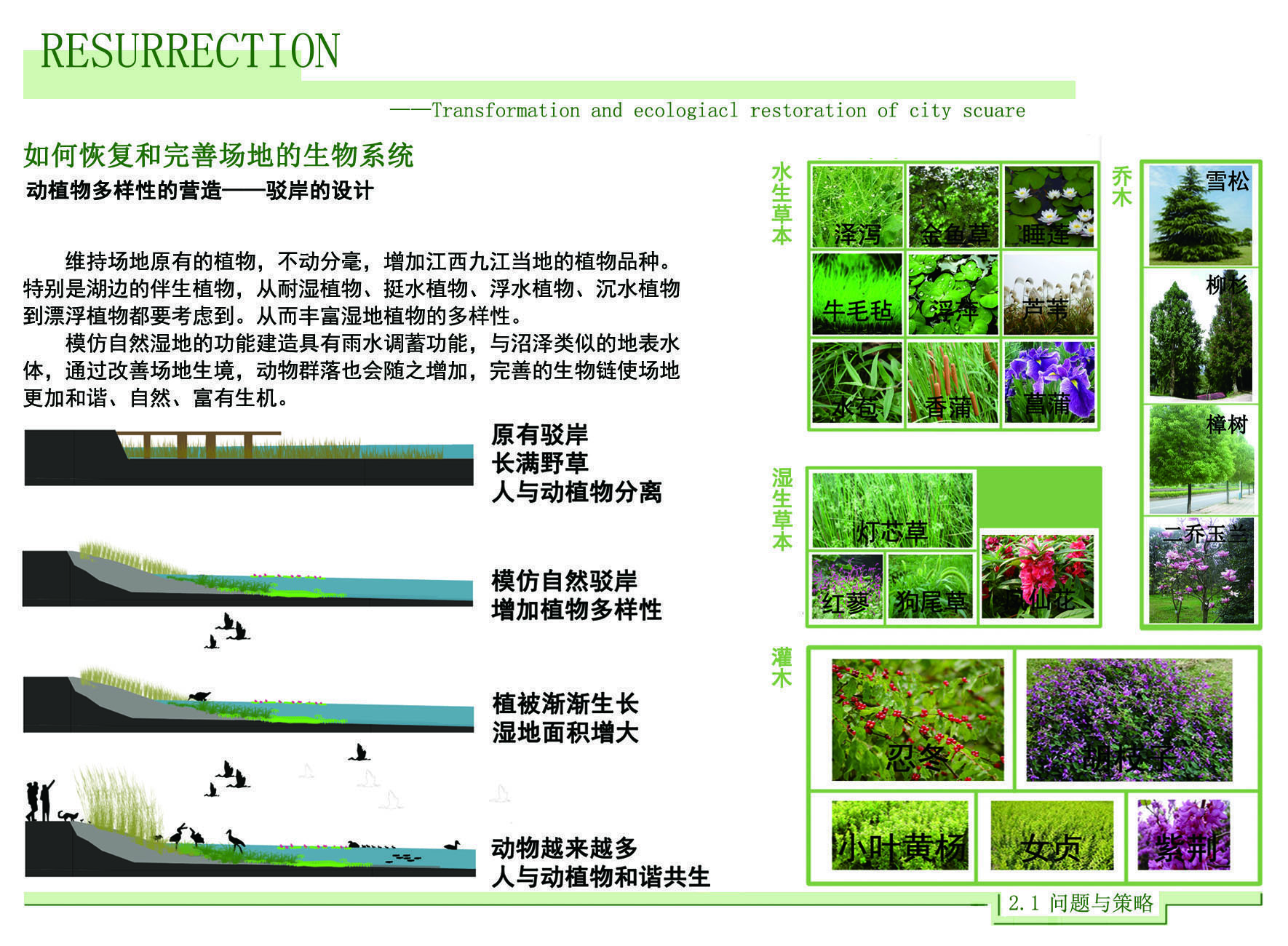

图片属性:2.1问题与策略

图片描述:场地驳岸在设计上模仿自然湿地的功能建造具有雨水调蓄功能,与沼泽类似的地表水体,通过改善场地生境,动物群落也会随之增加,完善的生物链使场地更加和谐、自然、富有生机。

图片属性:2.2景观节点

图片描述:将当地文化潜移默化的融入场地,为文化传承打下基础,并且通过地下水补充、雨水收集、中水净化,营造一个生态可持续发展的零消耗场所。

图片属性:2.3景观节点

图片描述:为随意摆放在城市中心各个角落的小摊贩,设计出一块规整的美食区域;以九江茶饼的形象丰富雨水广场,增加趣味性;大型积木的设计,为人们增加娱乐性。

图片属性:2.4效果展示

图片描述:鸟瞰图

图片属性:2.5效果展示

图片描述:效果图

设计感悟

中国文化博大精深,然而当我们的现代化建设突飞猛进,新中国逐渐发展壮大的同时,我们在东西南北中各个城市里看到的却几乎都是同样的面孔,千篇一律的现代化建筑层层矗立起来,很难再找得到城市独有的的历史文化遗存了。同时,随着科技的发展,人类热衷于工业的进步,将城市与自然逐渐隔离。

在文化与生态造到如此破坏的今天,本案在设计时试图营造一个人与自然共生的城市景观环境模式,为自然与城市文化的归来提供条件。

京公网安备 11010202009564号

京公网安备 11010202009564号

全部评论0