水镜-青岛城市历史博物馆

作品编号:ILIA-S-WORL13180

主创姓名:易莘捷

设计成员:童心

申报类别:方案设计 - 建筑设计 - 文化建筑

项目名称:水镜-青岛城市历史博物馆

院校名称:青岛理工大学-建筑与城乡规划学院

指导老师:岳乃华 章胤颀

设计时间:2024-10-22

项目地点:青岛轮渡站

项目规模:5000㎡

项目类别:方案设计-建筑设计-文化建筑

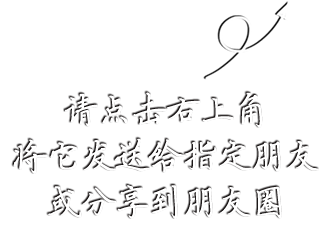

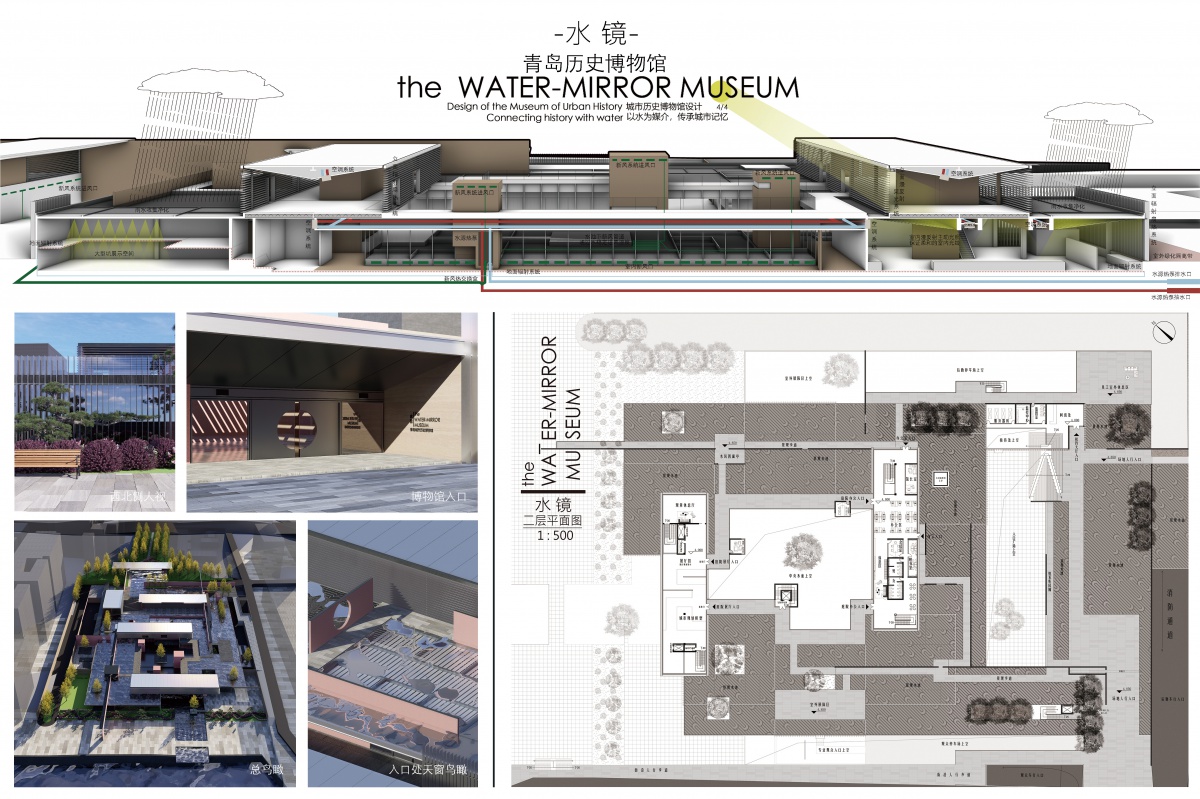

▲体块生成▲场地策略▲场地现状▲历史文化沿革▲总平面图▲西北侧鸟瞰图▲场地人行入口

设计说明

青岛轮渡中心承载着城市工业时代的记忆,随着城市更新进程,其所在的市北区正从工业物流区蜕变为复合型社区。在此背景下,设计以“缝合记忆与未来”为核心理念,打造一座兼具历史叙事与公共活力的城市历史博物馆,既作为青岛百年变迁的时空容器,亦成为市民共享的滨海文化客厅。

空间转译:从农舍聚落到记忆容器

设计以青岛初始的“孤立农舍”形态为原型,通过现代建筑语言转译为错落堆叠的几何体块,隐喻城市从渔村聚落演变为现代都市的历程。场地高差被巧妙转化为立体叙事线索:屋顶水池以镜面水景延展海平面至陆地,倒映天空与城市剪影;水面上悬浮的体块如原始村落般散落,呼应历史肌理。建筑主体采用内向围合布局,以纯净的混凝土立面隔绝周边杂糅的城市界面,塑造静谧的“记忆容器”,引导人们聚焦于内部空间的历史叙事。

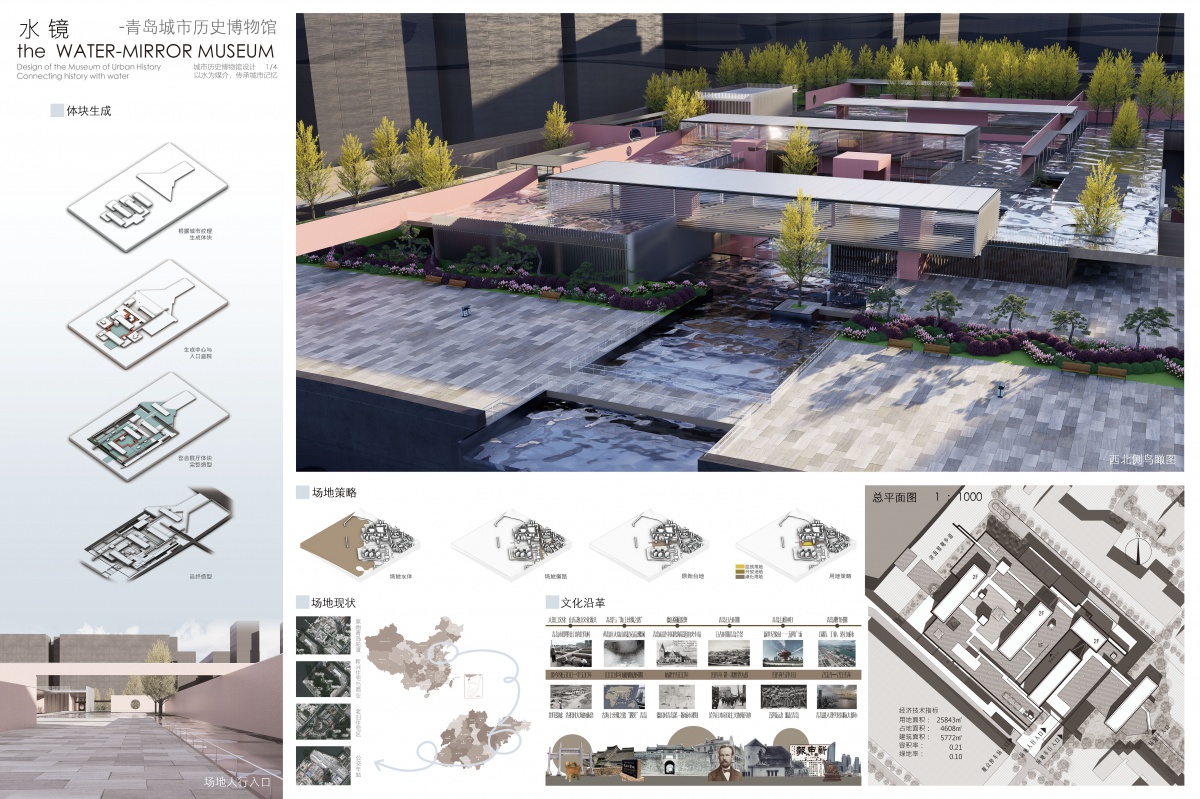

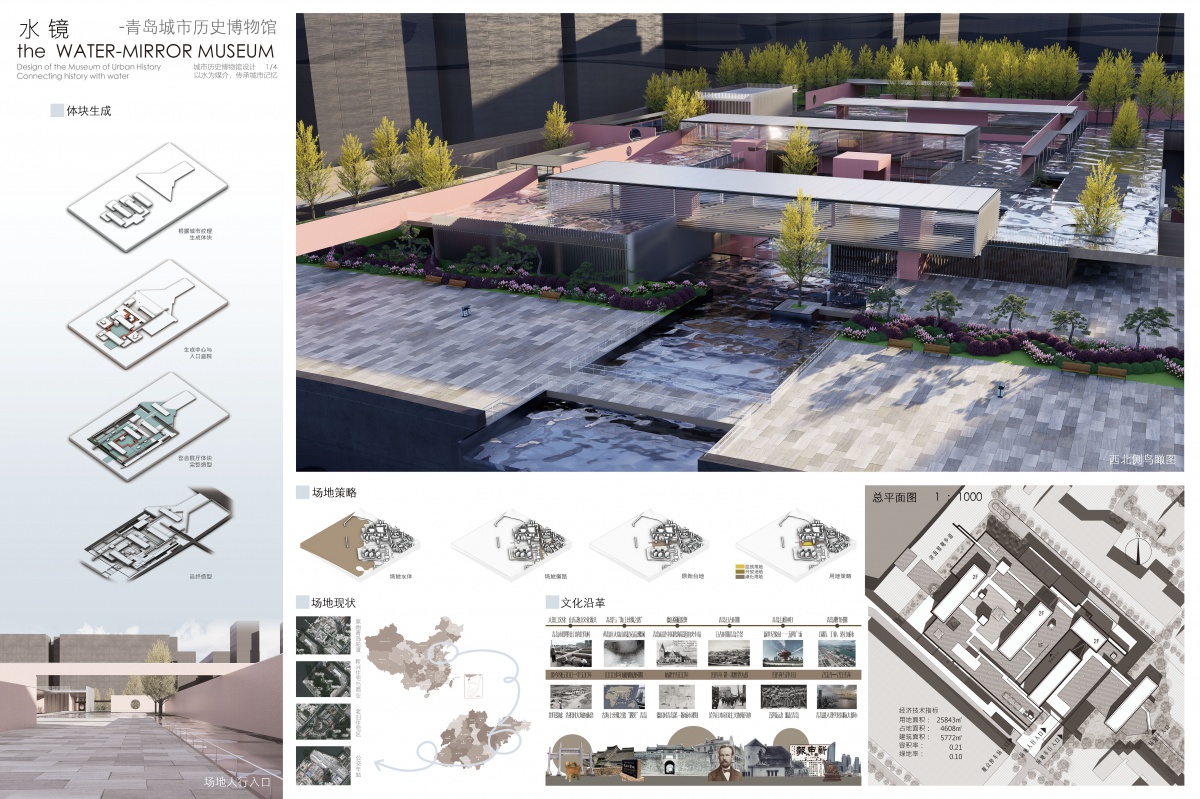

时空叙事:明暗交织的沉浸之旅

展厅以“黑空间”形式呈现青岛不同时期的规划模型、影像与文物,通过光影控制与数字化展陈营造沉浸式体验。线性展廊串联起德占时期的港口雏形、民国工业崛起、新中国转型等重要节点,游客穿行于暗色空间,仿若步入时光隧道。中庭作为“呼吸间隙”,以通高玻璃幕墙引入自然光,形成明暗交替的节奏,引导观众在历史片段与当下现实间切换。二层空中庭院向市民开放,绿植与水景交织,成为眺望海港与城市天际线的观景平台,模糊展览与生活的边界。

公共激活:城市客厅的社群联结

博物馆突破单一展陈功能,底层以开放式“城市客厅”衔接滨海步道与社区街道。灰空间与屋顶水池公园设置咖啡书吧、临时展演区及公共艺术装置,吸引市民休憩交往;屋顶水池可举办市集、露天影展的弹性场地。建筑以立体路径串联滨海游览线与社区生活圈,既弥补区域公共空间缺失,又以文化事件激活场所活力,实现历史记忆与当代生活的共生。

▲立面及天窗遮阳构造▲场地人行入口▲展厅三室内▲生态景观水循环▲中央庭院人视图▲场地公园入口处▲纪念品外走廊▲问询及售票处人视图

▲咖啡/餐饮外景▲西北侧鸟瞰▲入口市民公园▲中央庭院鸟瞰▲西北侧人视图▲首层平面图▲1-1剖面图▲2-2剖面图▲西南侧立面图▲西北侧立面图

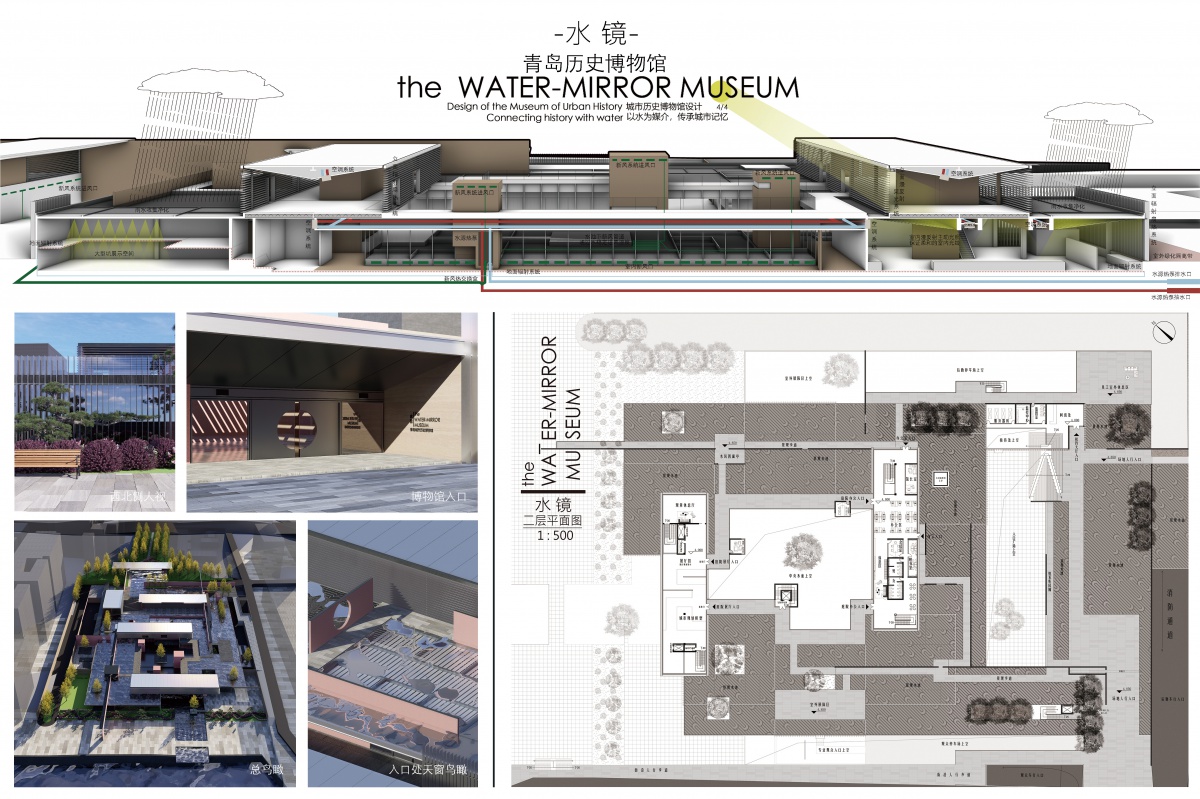

▲剖透视图▲西北侧人视图▲总鸟瞰图▲博物馆入口人视图▲入口处天窗鸟瞰图▲二层平面图

设计感悟

本项目采用模块化钢结构与装配技术,减少湿作业,缩短工期,降低建材浪费。针对滨海气候,集成雨水收集净化、水源热泵与景观水循环系统,实现水资源自给;金属格栅立面智能调控光照与通风,空调负荷降低。被动式设计结合辐射冷却技术,平衡舒适与低碳目标。为高密度城市更新提供绿色解决方案,推动生态与社区协同发展。

设计亮点

本项目以全生命周期可持续理念为核心,通过模块化建造、气候适应性技术及能源自循环系统的整合,打造低能耗、高韧性的滨海绿色地标。采用8×8模块化钢结构体系,结合轻质耐腐蚀龙骨装配工艺,减少现场湿作业,缩短工期,从源头降低建材浪费与碳排放。针对青岛滨海气候特征,创新构建“水-能-风”协同系统:屋顶雨水收集净化供给景观水景与冲厕,水源热泵联动水体实现冷热调节;双层呼吸式金属格栅立面,通过控制日照辐射与通风效率,降低空调负荷。建筑以被动式设计优先原则,将地域气候响应转化为空间语言,同时创造舒适健康的室内外环境。为高密度城市更新提供了可复制的绿色样板,彰显生态价值与社会效益的深度交融。

头条: