艾景奖组委会

2025/03/18 11:17浏览量

312

问题的发现与解决策略

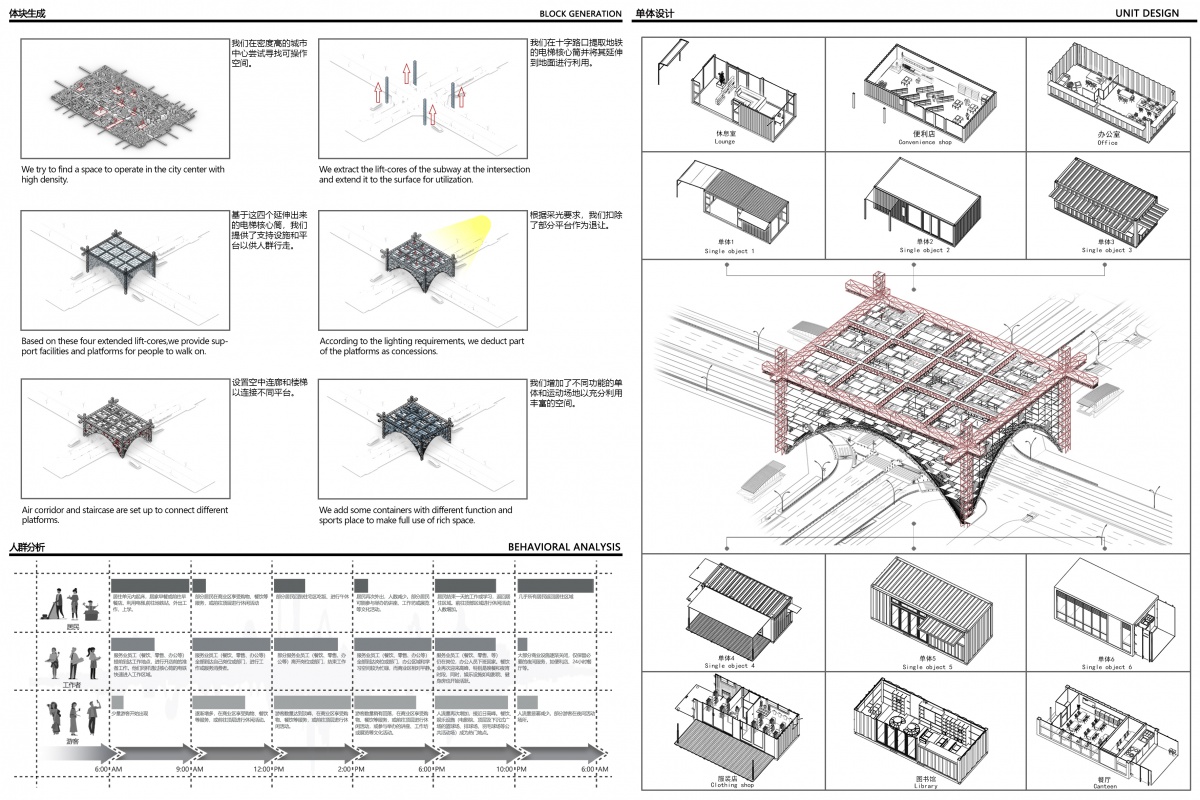

在高密度城市更新的浪潮中,我们的作品试图破解一个核心矛盾:如何在保护城市肌理与记忆的同时,通过空间重构激活土地价值?我们选择了一个被忽视的"城市裂缝"——十字路口的地铁交通节点作为切入点。这些日平均客流量达数万人次的垂直交通系统,往往仅作为功能单一的过境通道存在,其空间潜力远未被释放。通过将地铁出入口的垂直交通系统转化为"空间生长轴",我们构建了四个核心筒作为结构骨架,顶部以矩形框架整合,形成垂直叠合的复合社区。这样的设计不仅重新定义了TOD(公共交通导向发展)模式,更通过功能混合与立体共享底层商业与公共设施形成"城市客厅",中层居住单元采用模块化设计适配多元家庭结构,顶层运动公园与下沉广场构成"空中绿洲",空中连廊系统则编织起立体的社交网络。传统城市更新常陷入"保护与发展的二元对立",而我们的方案通过垂直维度的空间革命,证明了历史肌理与未来密度可以共生共荣。

设计说明

功能与人群

在功能选择上,我们通过上海人民广场、北京西单等6个枢纽的客流分析,提炼出通勤者(快速通过)、周边居民(日常消费)、游客(休闲驻留)三类主体需求,据此划分商业(底层)、居住(中层)、公共(顶层)的垂直功能带。底层以偏服务功能为主如商业、餐饮、娱乐等,便于居民和访客使用,上层以居住功能为主,享受更好的视野和安静环境。顶层设置篮球场排球场羽毛球场等公共活动场所,以及下沉式广场和花园,增加街区的开放性和生态性,设置空中连廊或步行道,连接不同核心筒之间的建筑,形成便捷的立体交通网络。

模型搭建

在模型构建阶段,我们选择参数化建模作为核心工具。通过Grasshopper平台搭建动态模型,将道路宽度、建筑限高、功能配比等关键参数设为可调节变量,实现方案的"呼吸式调整"。当发现连廊体量大量遮挡周边建筑立面时,只需滑动进度条压缩核心筒间距;当需增加商业面积时,输入数值即可触发楼层自动重组等。这种数字化的设计语言,让我们在保留原有路网肌理和最大化路面空间以上的视线的前提下,像拼乐高般灵活重构这个立体空间。

运作策略

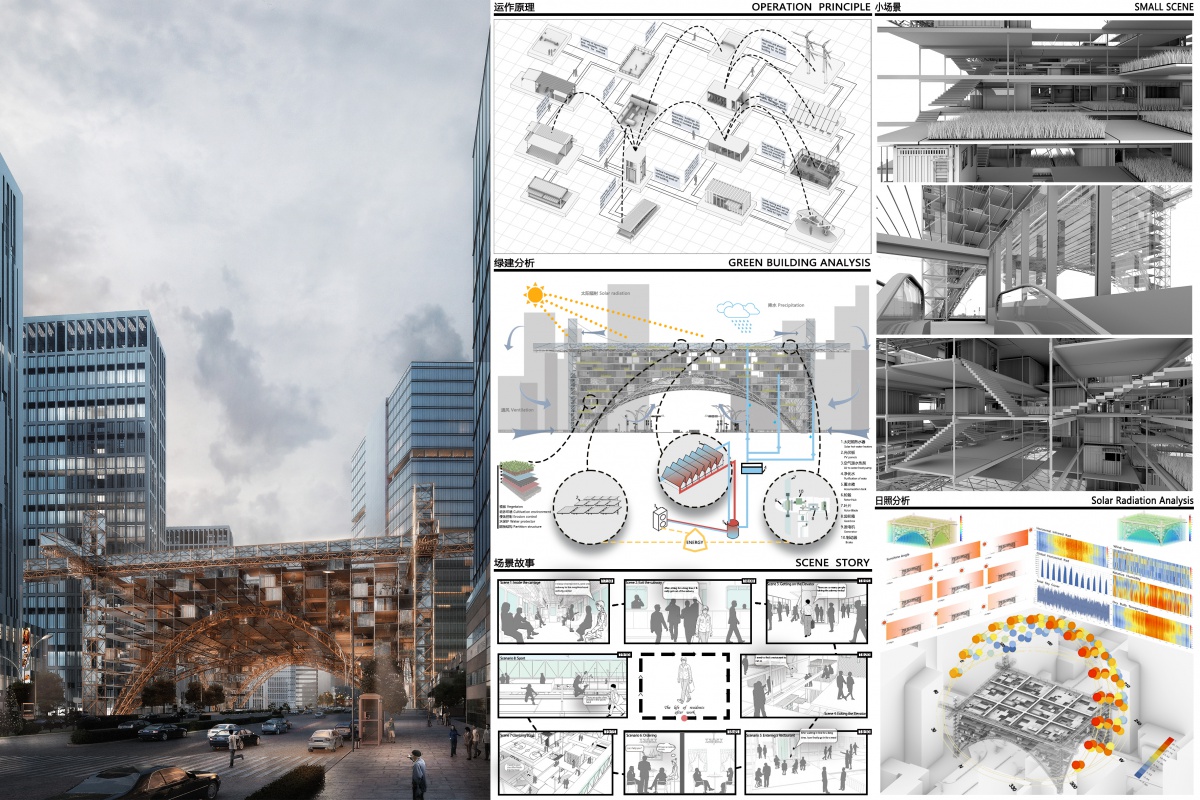

在顶层设计中,我们不仅设置了模块化的空中花园,还深入考虑了日照分析以确保空间的高效利用与生态可持续性。通过精密的日照模拟分析,我们优化了空中花园的布局,确保植物能够获得充足的阳光照射,同时避免过度曝晒。结合自动滴灌系统与本地耐旱植物组合,我们实现了植物生长的精准管理,既满足了绿化需求,又降低了水资源消耗。此外,透水铺装的应用使得雨水能够被有效收集并渗透回地下,结合雨水零外排的设计理念,进一步提升了项目的生态效益。顶层空间还嵌入了可旋转的光伏百叶。这些百叶不仅能够根据日照角度自动调节,以最大化太阳能的捕获效率,实现遮阳与发电的双重功能。

设计感悟

设计亮点

头条: